作業療法に役立つ心電図の基本~心筋梗塞後の心電図~

公開日:2022.05.27

文:中山 奈保子

作業療法士(教育学修士)

作業療法士の国家試験の過去問題から、心電図の基礎を問う設問を取り上げ、臨床で役立つ知識を解説します。今回は心筋梗塞後の心電図の特徴をまとめました。

心電図から患者の状態を把握し、離床の目安、運動負荷量の調整、作業の段階づけなどに役立てましょう。

心電図は心臓リハビリテーションに欠かせない情報

心臓機能障害を有するクライアントに対するリハビリテーション(以下、「心臓リハビリテーション」と呼ぶ)では、クライアントの心臓機能の特性や状態、全身、生活への影響をよく把握し、作業の内容や時間、頻度、環境等に配慮する必要があります。

心電図は心臓リハビリテーションをおこなううえで、患者の心臓機能を的確に把握するために欠かせない情報です。

そこで今回は「心電図の基礎を問う設問」をピックアップしました。心筋梗塞後の心電図から、臨床に活かせる知識をおさらいしましょう。

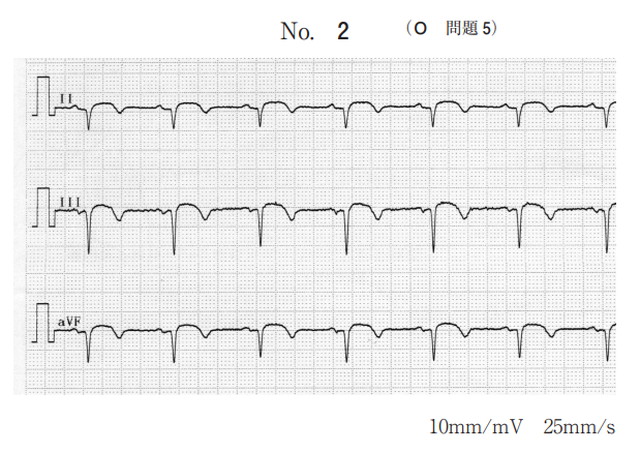

《問題》72歳の男性。心筋梗塞後の心電図を示す。この心電図でみられるのはどれか。

【作業療法士】 第51回 午後 5

72歳の男性。心筋梗塞後の心電図を示す。この心電図でみられるのはどれか。

【作業療法士国家試験】問題 第51回 午後5(厚生労働省)より転載

<選択肢>

- 1. F波

- 2. 異常Q波

- 3. δ波

- 4. PQ延長

- 5. ST低下

解答と解説

正解:2. 異常Q波

心電図とは、心臓の電気的興奮を波形として表したものです。作業療法士国家試験では、代表的な異常心電図の読み取り、心臓の形態や機能異常との関連を問う問題がたびたび出題されています。

正常心電図では、洞房結節の興奮が心房筋~心房全体へ広がった後に房室結節へ達し、ヒス束-左脚・右脚を通り、左心室と右心室の心内膜下にあるプルキンエ繊維を経て、心室筋に達する一連の様子が記録されます。

心電図波形の分類

心電図波形はP波、QRS波、ST部分、T波などに分類されます。

P波は心房筋の興奮過程を、QRS波は左右両心室筋の興奮過程を示します。T波は心室筋の興奮減退の過程を表します。ST部分はQRS波の終わりからT波が始まる部分を指し、心室興奮の極期に相当します。また、PQ間隔は、P波の始まりからQ波が始まるまでの間隔のことで、心房筋の興奮が発生してから心室筋の興奮の発生に至るまでの時間差がどれくらいかを示しています。

冠動脈の動脈硬化が進行すると心筋への酸素供給が滞り、やがて心筋細胞が壊死し始めます。動脈硬化や血栓などにより内腔が狭くなった状態(狭心症)から、内腔が完全に詰まってしまう状態に陥ったものが心筋梗塞です。

心筋梗塞の心電図は、発症から時間の経過とともに変化していきます。発症後数日から1カ月後の心電図では、以下のような特徴的な所見を示します。

<① 異常Q波>

異常Q波とは、R波の高さの1/4以上の深さがあり、幅が広く0.04ms以上のQ波を指します(心筋壊死)。

<② ST上昇>

STの上昇は、上向きで高さ0.2 mV以上を呈したものです。STの上昇は、心筋に栄養を与える血管の完全閉塞を意味します。

<③ 冠性T波>

冠性T波は、左右対称性の陰性(下向き)T波を指し心筋虚血の存在を表しています。

参考:心電図検査 – 04. 心血管疾患 – MSDマニュアル プロフェッショナル版

実務での活かし方

作業療法初期評価では、疾患名、重症度、各種検査データ結果、合併症の有無や家族歴、手術が行われていればその術式と経過、自覚症状の有無、病前の生活習慣など医学的情報の確認が重要です。なかでも心電図は、クライアントの心臓機能を的確に把握するうえで欠かせない情報となります。

心疾患がある患者が安心して運動や作業活動に参加するために、担当療法士による心電図の読み取りが不可欠です。モニター心電図に示される生体情報をリハビリテーションにおけるリスク管理に活かすためにも、心電図を判読するスキルが求められます。

心電図の波形から患者の状態を読み取り、離床の目安、運動負荷量の調整、作業の段階づけなど、日々の状態にあわせ柔軟にプログラムや実施環境を調整し、重大なインシデントを未然に防ぐことが大切です。

中山 奈保子(なかやま なおこ)

作業療法士(教育学修士)。

1998年作業療法士免許取得後、宮城・福島県内の医療施設(主に身体障害・老年期障害)に勤務。

現職は作業療法士養成校専任教員。2011年東日本大震災で被災したことを期に、災害を乗り越える親子の暮らしを記録・発信する団体「三陸こざかなネット」を発足し、被災後の日常や幼くして被災した子どもによる「災害の伝承」をテーマに執筆・講演活動を行っている。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法