医療・介護・リハビリでの検査・測定データの読み方~尤度比とは

公開日:2018.07.13 更新日:2018.07.27

臨床では、診断のためにいろいろな検査・測定が行われ、そのデータがカットオフ値(病態識別値)に対して陽性か陰性かを判断します。例えば、空腹時血糖値が140 mg/dlの場合、糖尿病と診断されるでしょうか。糖尿病の診断基準では、空腹時血糖値が126 mg/dl以上でHbA1cが6.5 %以上であれば、糖尿病と診断されます。そのため空腹時血糖値が140 mg/dlの患者さんには、糖尿病の人と、糖尿病ではない人が含まれていることになります。リハビリテーションの臨床でも、さまざまな検査・測定データを扱います。その際に、その結果を判断する際には、検査・測定データの特性を理解することが大切です。

過去問題【理学療法士】

第52回 午後 第22問

陽性尤度比の説明で正しいのはどれか。

- 1. 検査的中率と同義である。

- 2. 陰性尤度比を足すと1になる。

- 3. 「感度÷(1-特異度)」で計算できる。

- 4. 値が小さいほど臨床導入の妥当性が高い。

- 5. 実際の該当者のうち検査で陽性となる割合である。

解答

正解:3

■解説

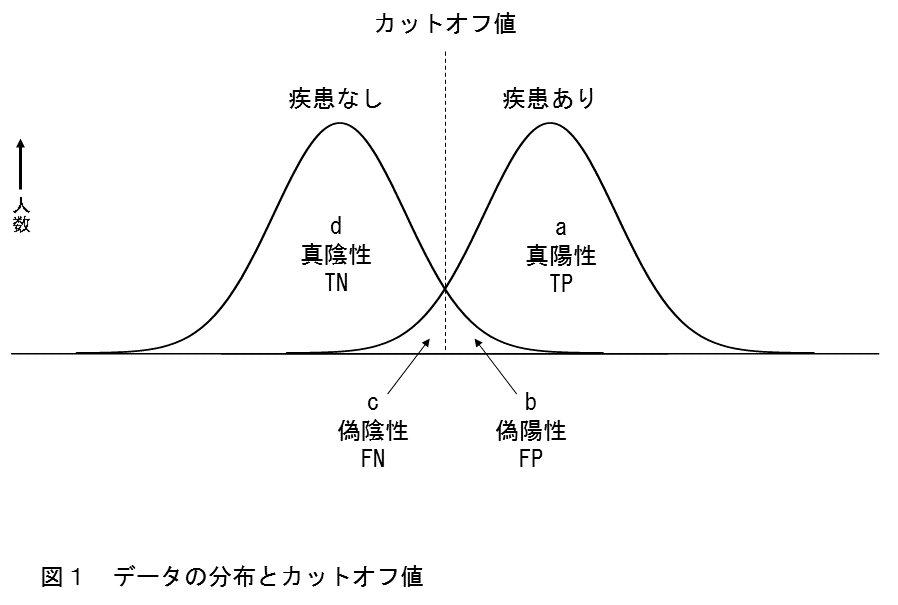

図1にデータの分布とカットオフ値の関係を示します。ここではカットオフ値よりもデータが高値であれば異常(陽性)、低値であれば正常(陰性)とします。疾患群(データが異常)と正常群(データが正常)がある値を境に完全に区別されることはなく、両方の分布が重なることが一般的です。

データが異常(陽性)で疾患のあるグループが真陽性 True Positive(TP)、データが正常(陰性)で疾患のないグループが真陰性 True Negative(TN)です。

データは異常(陽性)ですが疾患のないグループが偽陽性 False Positive (FP)、データは正常(陰性)ですが疾患のあるグループが偽陰性 False Negative(FN)です。

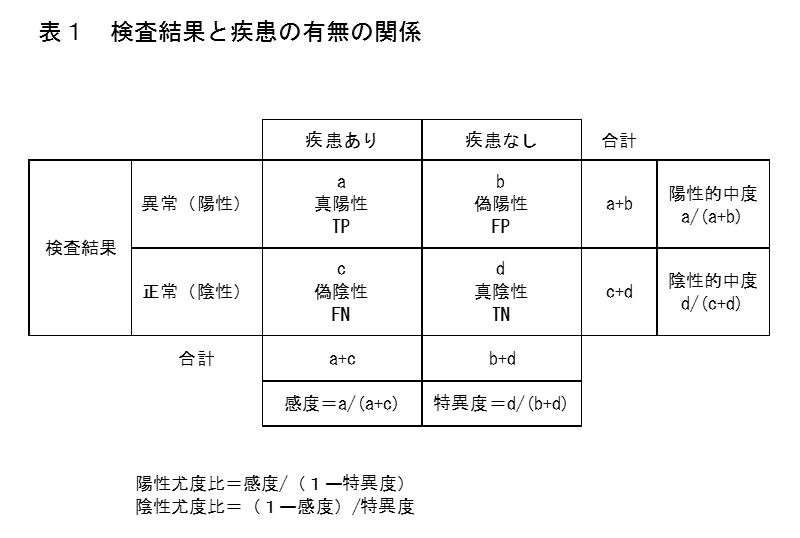

この検査結果と疾患の有無の関係は表1のようになります。

疾患のあるグループのうちでデータが異常(陽性)の人の割合が感度 sensitivity、疾患のないグループのうちでデータが正常(陰性)の人の割合が特異度 specificityです。また、データが異常(陽性)のうちで疾患のある人の割合が陽性的中度 positive predictive value、データが正常(陰性)のうちで疾患のない人の割合が陰性的中度 negative predictive valueです。

理想的には感度も特異度も、ともに100%が良いですが、図1に示すように、カットオフ値を右にずらすと感度は減少し、特異度が増加します。逆に左にずらすと感度は増加しますが、特異度は減少します。データが基準範囲から外れていることが、直ちに異常(疾患あり)を示すことではないことを認識する必要があります。

感度や特異度などは、その検査・測定の特性であり、データを読むときに知っていることが重要ですが、もっと良い指標が、「尤度比 likelihood ratio」です。

尤度(ゆうど)はもっともらしさ(尤もらしさ)の程度を意味します。陽性尤度比 positive likelihood ratioは、検査が異常(陽性)だった場合の尤度の比で、真陽性率/偽陽性率=感度/(1-特異度)です。疾患のある人が疾患のない人よりも何倍陽性になりやすいかを意味しています。陽性尤度比は通常1以上で、値が大きいほど、疾患の存在を示唆する度合が大きくなり、臨床で導入する価値が高くなります。

逆に、陰性尤度比 negative likelihood ratioは、偽陰性率/真陰性率=(1-感度)/特異度で、疾患のある人が疾患のない人よりも何倍陰性になりやすいかを意味しています。単に尤度比と示される場合には、一般に、陽性尤度比を表します。

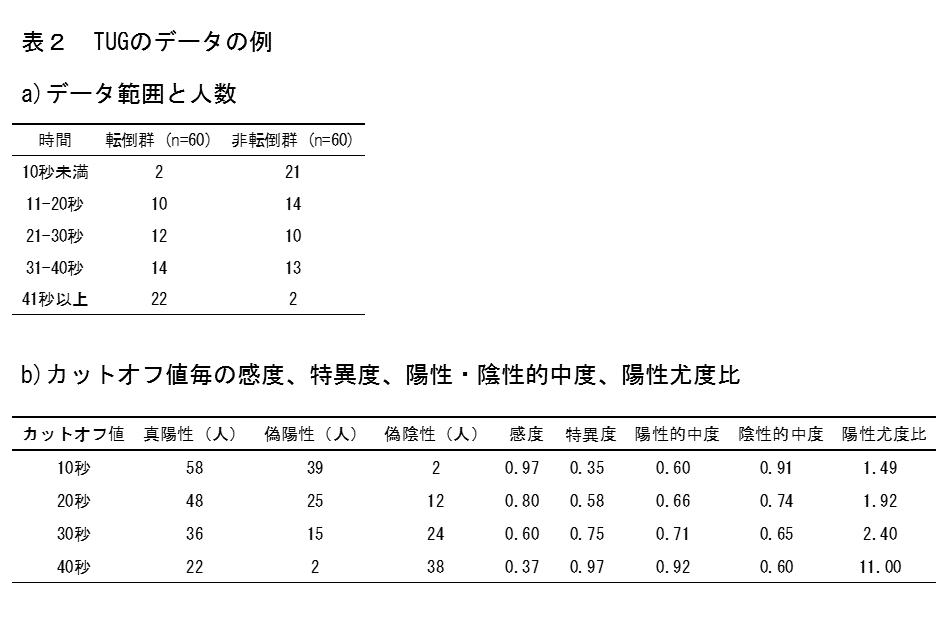

動的バランスの指標として臨床で一般的に使用されているTimed Up and Go test(TUG)のデータの例を表2に示します。TUGの測定後のある観察期間中に転倒した患者数と転倒しなかった患者数を、TUGのデータ範囲毎に示しています。カットオフ値を4段階に設定すると、カットオフ値が高いほど、感度は小さく、特異度は大きくなり、陽性尤度比も大きくなっています。

実務での活かし方

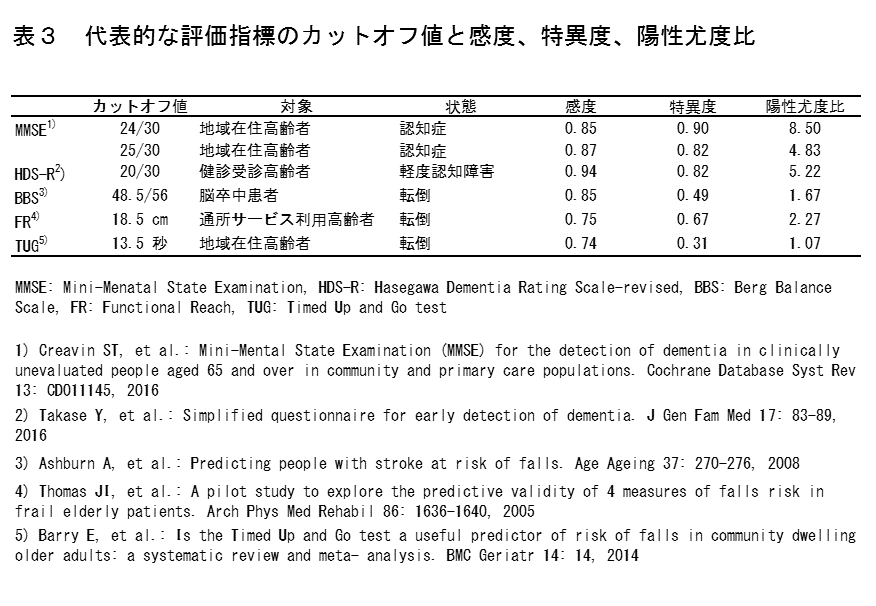

リハビリテーションの臨床で普及している、代表的な評価指標のカットオフ値と感度、特異度、陽性尤度比を表3に示します。

認知機能に関する評価尺度(MMSE、HDS-R)に比べて、転倒の予測に使用されるバランス能力に関する評価指標(BBS、FR、TUG)は、感度は高い傾向にありますが、特異度は低く、陽性尤度比も比較的低値となります。

つまり、実際に転倒しない対象のうち、検査で陰性となる割合が少ないことを意味します。転倒によって外傷を生じ、心身機能や能力が低下することは避けなければなりませんが、転倒を危惧するあまり、過度に活動性を低下させ過ぎることにも注意が必要です。

適切なカットオフ値やそれに伴う感度、特異度などは、対象や使用状況などで異なります。そのため、使用する状態に近い研究の知見を適用することや、使用する環境で、適切なカットオフ値を検証した上で活用する必要があります。

(略号)

MMSE:Mini-Menatal State Examination(ミニメンタルステート検査)

HDS-R:Hasegawa Dementia Rating Scale-revised(改訂長谷川式簡易知能評価スケール)

BBS:Berg Balance Scale(バーグバランススケール)

FR:Functional Reach(ファンクショナルリーチ)

TUG:Timed Up and Go test

臼田 滋

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

群馬県理学療法士協会理事

理学療法士免許を取得後、大学病院で勤務し、理学療法養成校の教員となる。

小児から高齢者までの神経系理学療法が専門。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法