中枢神経障害の回復機序 神経リハビリの基本とは

公開日:2018.10.12 更新日:2021.07.13

神経を障害された方に対するリハビリテーションは、多くの病院で行われています。その原因や状態はさまざまです。

手足の怪我による外傷性末梢神経損傷、末梢神経の炎症性疾患であるギラン・バレー症候群、糖尿病などによる末梢神経の多発神経炎。また、脳卒中や頭部外傷、脳性麻痺、脳腫瘍などの脳の中枢神経の病気、脊髄損傷やヘルニアなどの脊髄の病気、パーキンソン病、多発性硬化症や筋萎縮性側索硬化症などの特殊な神経の病気などがあります。

末梢神経と中枢神経では、損傷された神経の回復の状態は大きく異なります。末梢神経は軸索が損傷された領域を超えて再生する能力がありますが、中枢神経の回復は難しいのが一般的です。近年、海馬などの一部の脳領域では神経の新生が明らかとなっていますが、一般の脳卒中などではそのような報告はありません。

しかし、神経の可塑性(形態や機能の変化)により、その程度に個人差はありますが、状態は回復します。効果的なニューロリハビリテーションをするには、中枢神経障害の回復機序を理解して、リハビリテーションを実践する必要があります。

過去問題【理学療法士】

第52回 午前 第21問

中枢神経障害の回復機序に関するアンマスキング(unmasking)の説明として適切なのはどれか。

- 1.神経損傷で抑制シナプスが活動しなくなったために機能が発現する。

- 2.脱神経のために受容体抗体ができ興奮性を高める。

- 3.神経線維が脱神経領域に伸びてシナプス形成する。

- 4.損傷部位より下位の組織が再編成されて機能する。

- 5.軸索切断後、近位部から神経線維が再生する。

解答と解説

正解:1

末梢神経の回復

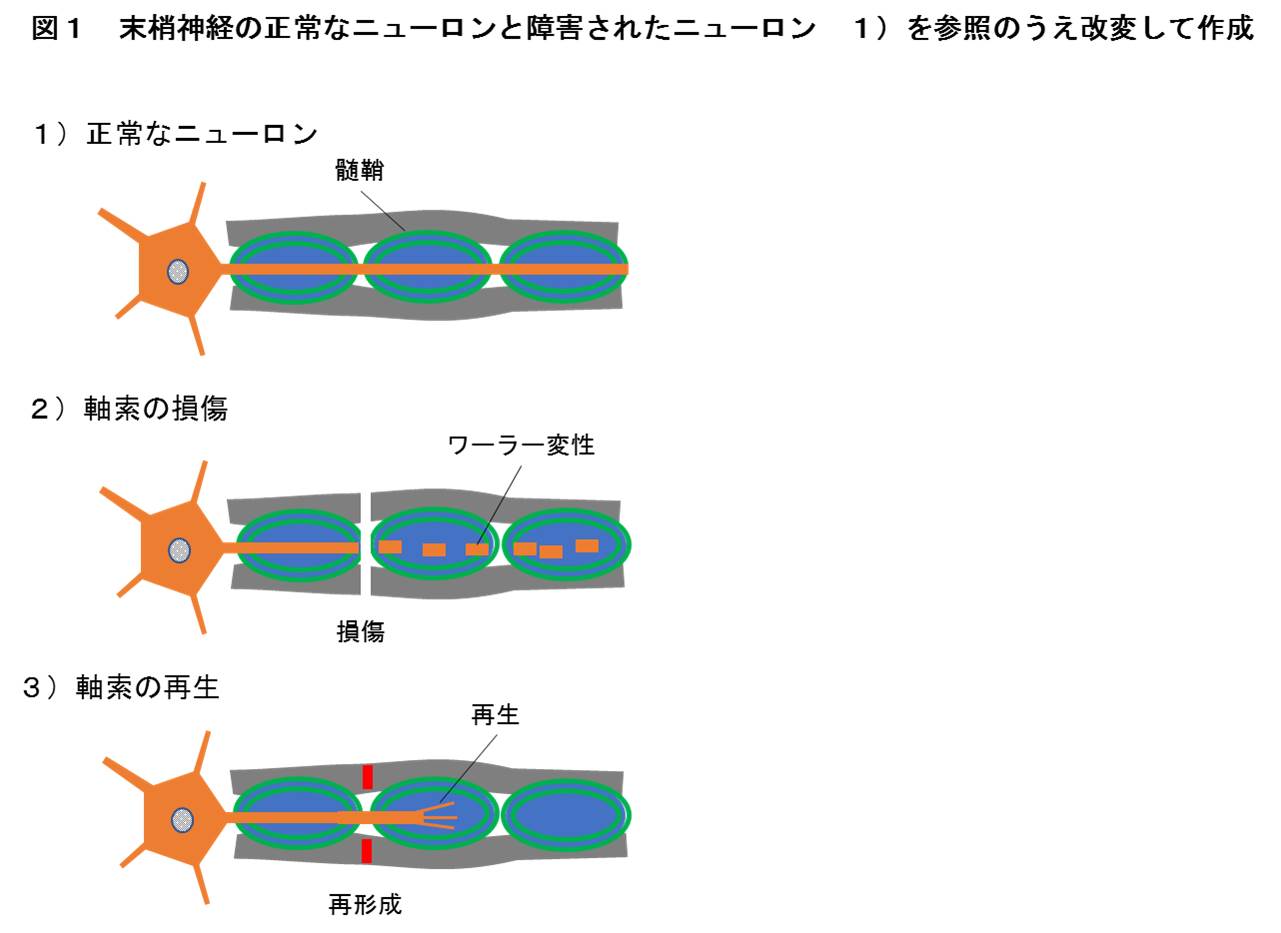

図1に末梢神経の正常なニューロンと障害されたニューロンを示します。損傷された部位より末梢の軸索はワーラー変性を生じ、萎縮して断片化していきます。損傷された軸索の末端が再生し、障害された部位を超えて伸長します。

中枢神経の正常なニューロンと障害されたニューロン

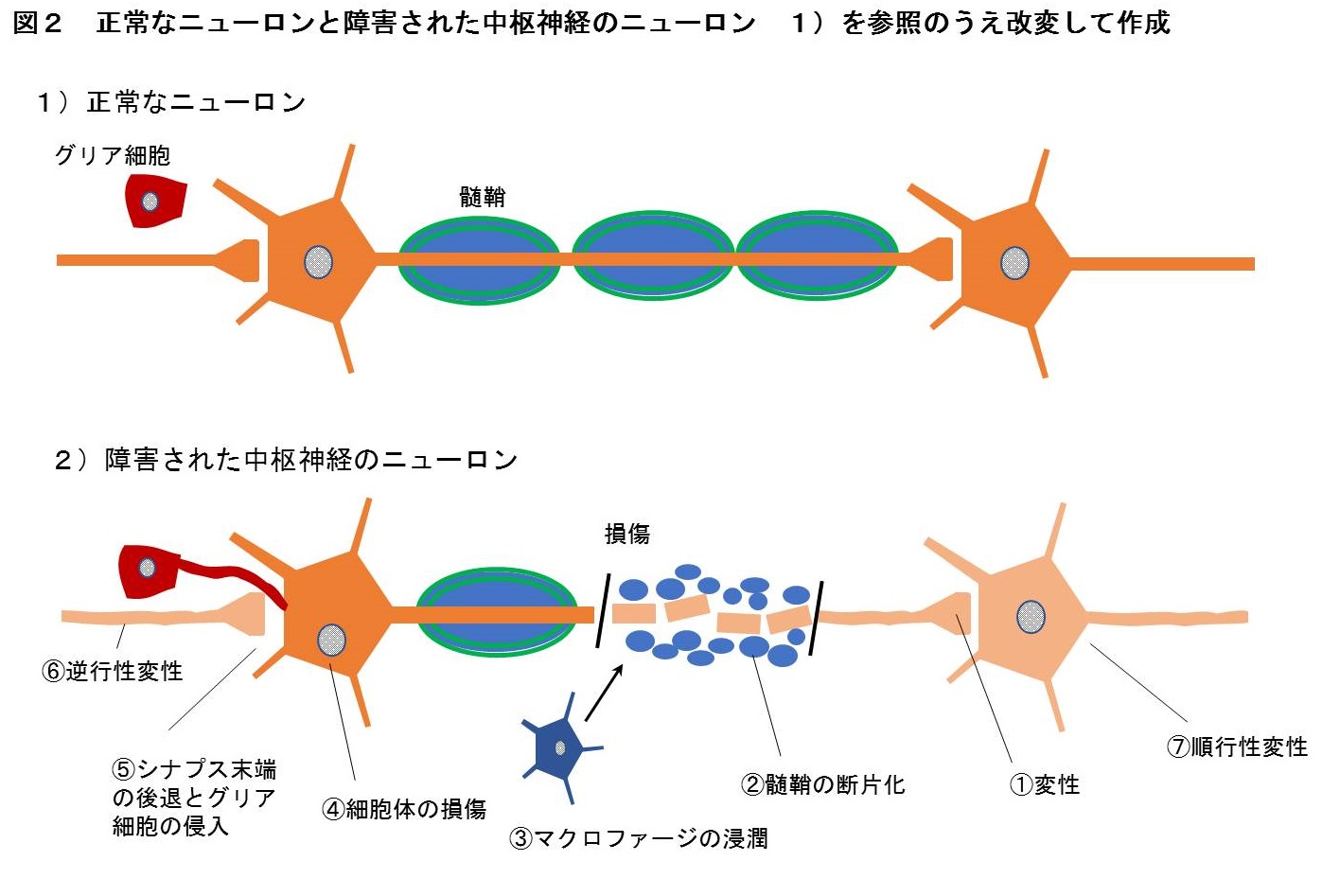

中枢神経の場合の正常なニューロンと障害されたニューロンを図2に示します。

障害された場合、

(1)末端の変性が始まり、

(2)髄鞘が断片化し、

(3)マクロファージ(白血球の1種)が障害された部位に浸潤し、

(4)細胞体が損傷し、

(5)シナプス末端が後退し、グリア細胞が侵入し、

(6)正常な手前のニューロンが変性(逆行性変性)し、

(7)さらに接続している先のニューロンが変性(順行性変性)します。

このように末梢神経とは経過が大きく異なります。

中枢神経のシナプス形成・再生

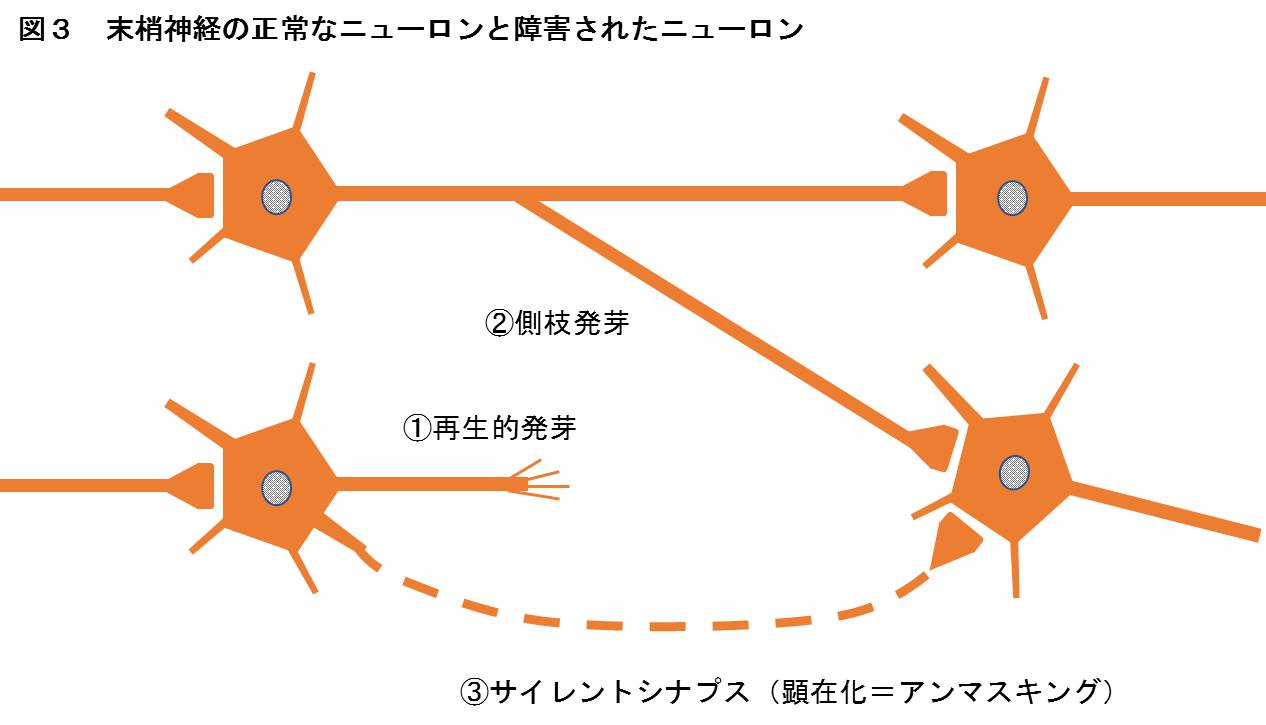

損傷後の中枢神経においても、シナプスの形成・再生が生じます(図3)。

それらは、損傷された軸索の新しい発芽、隣の軸索からの側枝発芽、そしてアンマスキングです。アンマスキングはサイレントシナプスの顕在化ともいいます。通常は機能していなかったシナプスが、病変などにより既存の影響から解放されたときに顕在化することです。

その他の反応として、脱神経過敏性といい、ニューロンのシナプス後細胞膜が、放出された神経伝達物質に過敏となり、シナプスの伝達効率が高くなった状態です。

皮質マップの変化による回復

もう一つ、中枢神経の回復に関係する反応が、皮質マップの変化です。手足の運動する部位や触るなどの感覚刺激が加わった部位に対応して、脳の皮質には、それらに反応が対応する部位があります。健康な成人でも、活動や熟練度の程度に反応して、そのマップが変化します。たくさん使えばそのマップの該当部位の面積は増え、使う頻度が減れば、その面積は減少します。

中枢神経が障害された場合にも、このようなマップの変化が生じます。例えば、これまでは肩や肘の運動を支配していた領域が、指の練習をたくさん行うことで、指の運動を支配するように変化する可能性があります。

実務での活かし方

脳卒中などの中枢神経障害の方に対するリハビリテーションでは、神経の可塑性を促進できるように支援します。練習の難易度、頻度、練習時間・回数、実際に練習する環境などを工夫することが必要です。そのためには10の原則があります2)。

ニューロリハビリテーション10の原則

1.使うか失うか(使わない神経回路は減退する)

2.使うと良くなる(特定の脳機能を練習するとその機能は改善する)

3.特異性(練習で使用した脳の部位は変化する)

4.反復回数(十分な回数の繰り返しが必要)

5.運動強度(十分な運動強度が必要)

6.時間の問題(時期によって生じる変化が異なる)

7.練習の状況(練習の場所や内容によって生じる変化が異なる)

8.年齢(若い脳ほど可塑的変化が著しい)

9.転移性(練習と似た状況でも上手になる)

10.干渉(他の行動の獲得を干渉する)。

患者さんの獲得したい目標に向かって、患者さんが自発的に練習に取り組み、十分に練習を繰り返すことが重要です。

1)Shumway-Cook A, Woollacott MH: Motor control: translating research into clinical practice, Fifth edition. LWW, 2016

2)Kleim JA, Jones TA: Principles of experience-dependent neural plasticity: implications for rehabilitation after brain damage. J Speech Lang Hear Res 2008: 51: S225-S239

臼田 滋

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

群馬県理学療法士協会理事

理学療法士免許を取得後、大学病院で勤務し、理学療法養成校の教員となる。

小児から高齢者までの神経系理学療法が専門。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法