言語聴覚士のやりがい・魅力とは?STに求められる役割と未来

公開日:2018.02.02 更新日:2021.04.13

深浦会長はとてもユニークなキャリアの持ち主です。大学では工学を学び、一般企業に入社したものの偶然とも言えるチャンスに恵まれて言語聴覚療法士への道へ――。

それぞれの転機に、深浦会長は何をつかみとったのか。ご自身のST人生をうかがいました。

言語聴覚士として「知的障害児と一緒に生きていきたい」

言語聴覚士として佐賀大学病院に25年間勤務された深浦会長。意外なことに、最初から言語聴覚士を目指していたわけではなかったそうです。

大学時代は機械工学を専攻。障がい児支援のボランティアをおこなうサークルに参加していました。公園で重度の障がい児が楽しめるレクリエーションを開催したり、障がい児施設を訪問して、子どもたちと遊んだり、施設の備品の修理をしたり。

大学卒業後は、機械工学専攻の専門性を買われ、特殊車両を作る企業に就職。しかし、人とのかかわりの少ない仕事に、入社早々違和感を覚えます。

「当時は障がい者に向き合う仕事をしようとは考えていませんでした。でも、人とつき合う仕事をしたいというか……。本腰で仕事を始めれば、多分、ずっと図面に向き合うだけだろうと思っていました」

そんな悩みをもちつつ初めて迎えたお盆休み。帰省した深浦会長は、大学時代から訪問していた知的障がい児施設を訪ねました。「挨拶に行っただけ」のつもりが、そこには大きな転機が待っていました。

あけぼの学園で(1979年)

「施設長が『来年、この施設から聴能言語専門職員養成所(当時。現在の国立障害者リハビリテーションセンター学院)に職員を派遣することになった。お前の後輩で誰か適任者はいないか』と。飲んでいた勢いもあって『僕が行きましょうか』って。そこで勉強すれば障がい者施設に勤められると思ったのです。私はやはり知的障がい児といっしょに生きていきたい、と」

就職した企業に辞表を出し、1年間の養成所生活へ。同級生とディスカッションしながら難聴児の指導方針を考え、実践する。

指導の原則があるなかで、障がい児それぞれの年齢や状況、聞こえ具合を加味してアプローチを組み立てる―――言語聴覚士のトレーニングを「たまたま」受けることになった深浦会長の向学心はたっぷり刺激されたのです。

患者に呼ばれたらすぐに行く

養成所修了後は知的障がい児施設で、子どもたちの言語訓練に夢中で取り組みました。4年ほど経過した1982年、佐賀医科大学(現・佐賀大学医学部)の付属病院に言語聴覚士がほしいということで、深浦会長に白羽の矢が立ちました。

現在の職場に後ろ髪をひかれつつも、深浦会長は大学病院に移ることを決意します。

「障がい児施設での仕事だけでは、養成所で勉強したこと活かせない分野が見えてきたのです。大学病院なら幅広い言語障害を勉強できると思い、職場の方々に無理を承知でお願いしました。職場の理事長も『お前が行きたいなら行け』と言ってくれました」

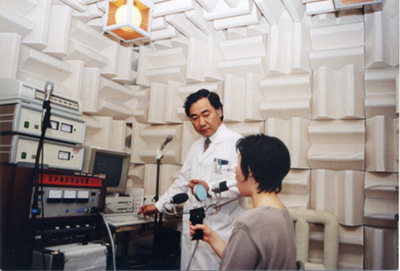

職場での音声検査風景(1997年)

大学病院に行ってみると、700床の病院でSTは深浦会長たったひとり。ひとりですべての診療科のオーダーに対応するという、現在では考えられないハードワークの日々が待っていました。

聴覚検査機器などの英語のマニュアルと格闘し、昼休みは常に昼食をとる患者さんの嚥下のチェックで病棟をまわり、自分の食事をとる暇もなかったそうです。

「当時はよく“医者は患者さんの奴隷だ”と言われたものです。患者さんの容態が変われば、必ず医者は何があろうとも駆けつけなければいけない。STはそこまでは言われないけれど、よく難聴の子どもさんのお母さんから夜、電話がかかってきたものです。聞こえない状態がずっと続くのは本人も家族も不安。ご本人やご家族の精神的な安定のためにも、STも呼ばれればすぐ、患者さんのもとに行くべきだろうと思っていました」

「先生、難聴の医者っているかな?」

多忙な毎日を過ごしながらも、幅広い症状をもつ患者さんに出会い、手術も見学するなど、深浦会長にとっていままで学ぶ機会のなかった「医療」の知識を大きく広げた大学病院での生活。数々の患者さんの中でも、とくに3歳のときからかかわり、難聴をもちながら医師となった吉田翔さんは心に残る患者さんです。

吉田さんは重度の難聴でしたが、元来の優れた能力と努力で、普通学校で健常児と同じ教育を受け、九州大学で臨床検査を学びます。卒業も間近なある日、吉田さんから電話がありました。

「『先生、難聴で医者っているかな?』って。私の周りにも耳鼻科医や内科医の先生で難聴の方はおられたから『いるよ、何人も』って答えたのです。そのときは『ふーん』で終わったので、何を考えているのかなと思っていたら、大学卒業2年後に佐賀大学医学部に入学し、医師になりました。障がいがあろうと、どんどん自分自身の活動を広め、追求していくことはすばらしいと思う。自分が少しお手伝いをした子どもが、大きく成長してくれるのは、本当にありがたいことです」

「地域のつながりは自分の財産になる」

最後に、これからの言語聴覚士へのメッセージをうかがいました。

これからの言語聴覚士へのメッセージ

「我々の時代に比べると、言語聴覚士をとりまく制度などの環境は整ってきています。そのなかで、現状に満足せず、やりたいことを見つけて積極的に踏み出していってほしいと思います」

「たとえば、今後の言語聴覚士には地域包括ケアの中で地域の人たちをサポートする役割があります。職歴5年~10年の言語聴覚士であれば、地域ケア会議にも出ていってほしいし、意欲的な活動を期待しています。自分のかかわった患者さんたちが、退院後に地域でどう暮らしているかということに、少しアンテナを張っていてほしい」

「最近、患者会の方たちから『最近の若い言語聴覚士さんは、患者会のお手伝いをしてくれる人が少なくて』とお聞きしました。これは寂しいことです。患者会や障がい児のキャンプ、親の会などいろいろな機会を見つけて参加することで、地域の仲間が増える。それは自分の財産になるのです」

深浦会長には「言語聴覚士の現状や、今後めざすものについて」についても伺いました。

<深浦会長インタビュー前編>

「日本言語聴覚士協会の未来形」

>>マイナビコメディカルで「言語聴覚士の人気求人ランキング」を見てみる

深浦 順一(ふかうら じゅんいち)会長

- 1976年

- 九州大学工学部機械工学科 卒業、一般企業就職後、知的障がい児収容施設入職

- 1978年

- 聴能言語専門職員養成所 卒業

- 1982年

- 佐賀医科大学(佐賀大学医学部)付属病院耳鼻咽喉科 入職

- 1999年

- 佐賀県言語聴覚士会会長

- 2003年

- 一般社団法人日本言語聴覚士協会 理事

- 2005年

- 一般社団法人日本言語聴覚士協会 会長(現職)

- 2007年

- 国際医療福祉大学教授(現職)

他の記事も読む

- 管理栄養士・栄養士2,129人が語る真実は?やりがいや働き方について大調査!

- 能登半島地震避難所で「介護人材」不足、体調悪化させる人が続出

- 「ピラティス」腰痛の治療・改善に効果か~徳島大学が全力で普及へ

- リハビリに革命!「仮想現実」を活用した県リハビリテーション病院の新プログラムが話題に

- 【能登半島地震対応】理学療法士が被災地へむけて遠隔支援開始~避難所でできる「リハビリ動画支援」

- 【整体に関するアンケート結果】整体・リラクゼーションサロンの10万施設が無資格運営~その実態を知っているのは僅か10.9%

- 2023年11月(月間)の人気職業ランキングを発表!~13歳のハローワーク公式サイト(13hw)から

- 子どもの「感覚」「動作」の困りを調べるサービスを開始

- 医療ドラマの新たな切り口 吉沢亮が月9で新境地を見せる『PICU 小児集中治療室』

- 作業療法士のキャリアパスを考えるYouTubeチャンネル始動!

- あの天才放射線技師&外科医が帰ってくる!秋の医療系ドラマに注目

- 訪問看護の理学療法士が語る「生活を支えるリハビリの魅力」

- アンソニー・ホプキンスが認知症の父親役を演じる映画『ファーザー』、5月14日全国公開

- 「呼吸リハビリテーションと運動療法」令和2年度リハ講演会レポート

- 新型コロナ禍で介護者の不安を減らすには?セラピストができるケア

- 新型コロナの影響で訪問リハビリはどう変わる?現状と今後について

- 在宅医療・介護をテクノロジーで支える――臨床経験者たちの挑戦

- withコロナ時代のセラピストの現状と今後の展望

- 知恵と雅~東京・港区で赤坂芸者衆登壇の感染症対策セミナーが開催

- 言語聴覚士の臨床実習ではどんなことをするの?新型コロナの影響についても