地域包括ケアってなんだ?(6)平成30年度診療報酬改定からみえるセラピストの役割(後編)

公開日:2018.05.11 更新日:2021.04.09

文:吉倉 孝則

理学療法士/保健学修士/認定理学療法士

前回は、診療報酬の構造と、主に急性期の入院料についてお話しました。

今回は回復期について見てみましょう。

回復期は、よりリハビリの成果が求められる

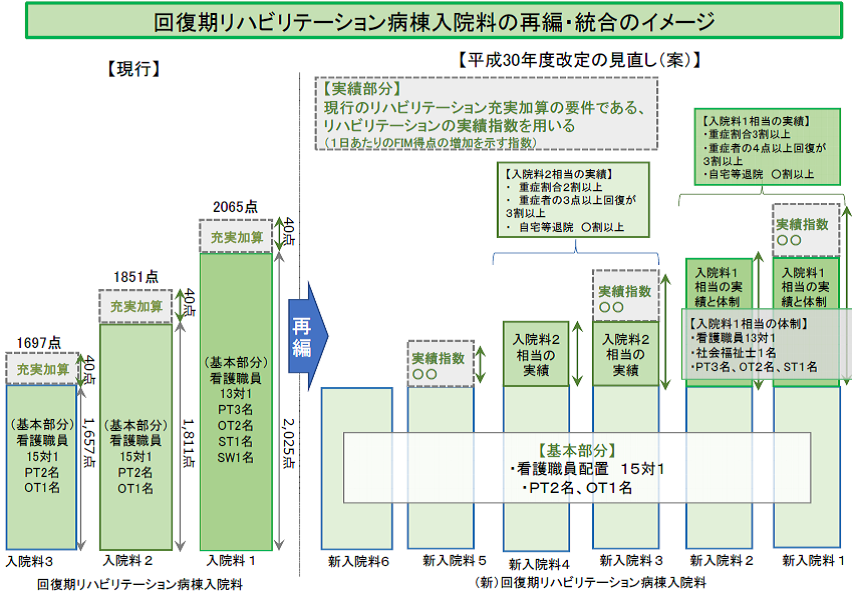

回復期の入院料も実績で評価されます。図で示したように、回復期の入院料は1~6の6段階となり、入院料1ではリハビリの実績指数37、入院料3では実績指数30に設定されました。つまり同じストラクチャー(人員)、プロセス(疾患別リハビリ料の単位数)でもアウトカムが高ければ、入院料は高くなります。

実績指数は入院中の機能的自立度評価表(FIM)利得(退院時のFIM‐入院時のFIM)を「入院日数/算定上限日数」で割った指数です。つまり、1.入院中の日常生活動作(ADL)の改善度を高める、または2.入院日数を短くすることで実績指数が高まります。これらを達成するためには、セラピストとしては従来通りリハビリでADLを可能な限り高めることが役割と感じるでしょう。もちろん、それもとても重要であり、今までより成果が上げられるように専門職として努力し、効果的なリハビリが求められます。しかし、それと同時に急性期と同様に2.入院日数が短くなるようにカンファレンス等でセラピストのアセスメント能力を発揮する必要があると思います。

また本改定で、回復期のセラピストが訪問や外来リハビリをしやすいように制度の緩和も同時に行われています。これらを最大限に活用し(国の意図を理解して)、「入院してリハビリをやる必要が本当にあるのか?」を常に念頭に置き、可能な限り早期退院を目指し、訪問リハビリや外来リハビリで最後の仕上げをするイメージを持ってもよいと私は考えています。つまり、今までは、患者の回復を100%にして退院していたため、入院日数が長くなっていたものを、80~90%まで回復し、自宅で生活できそうと判断できたら、早めに退院し、その後は訪問リハビリなどで自宅での課題を解決しながら100%の回復に持って行くという感じです。

ADLを上げるポイントは急性期病院との連携?

さらに、ADLの改善度を上げるためには、回復期でのリハビリ内容だけでなく、いかに発症直後の患者さんを回復期に受け入れるのかもポイントだと思います。つまり亜急性期の患者を積極的に受け入れるかです。例えば、従来は大腿骨頚部骨折の患者さんを手術後約3週間で受け入れていたとします。この段階では、人によりますが通常すでに歩行器歩行ができるレベルにあり、ADLも一部介助が必要な項目もあるでしょうが、ある程度改善傾向にある状態です。これを急性期病院と連携して、手術後約1週間で受け入れられる体制を構築したとします。これによりADLが、より低い状態で回復期へ入院となり、ADLの改善の度合いも高まります。一方で、急性期病院にとっても上述した通り、より重症な患者を入院させる必要があり、手術後に安定した患者さんは早期に退院した方がメリットがあるのです。もちろん急性期のセラピストと情報をしっかりと共有することもポイントとなるでしょう。

このように回復期病院では、より効果的なリハビリに加えて入院支援(急性期との連携)と退院支援が従来に比べて求められるでしょう。

地域包括ケアシステムと平成30年度診療報酬改定

2025年の地域包括ケアシステムに向けて、診療報酬改定においても病院連携、機能分化が進められています。今回は割愛しましたが、在宅医療の充実や地域包括ケア病棟での在宅からの受入評価など様々な制度が設けられています。これらにより、セラピストにとっても働き方・活躍の方法、国から求められている役割が一部変わってきています。つまり、ルール変更があったようなものです。そのルール変更をしっかりと理解して、セラピストに求められる役割を果たす必要があり、またリハビリ部門の取組みも変化させていく必要があるでしょう。

若いセラピストの中には、こういった制度の理解は上司・管理者の仕事だと思って、まったく興味がなく、理解していない方もいるでしょう。しかし、若いセラピストほど、このようなルール変更をよく理解し、国から求められているセラピストの役割を把握する必要があると思います。これらにより今後自分の目指すセラピスト像にも影響を与え、どんな仕事をしたいのかキャリアを考える機会になるでしょう。

次回は、介護報酬改定について書きたいと思います。

>>北海道・東北地方の理学療法士の求人(年収・待遇)を見てみる

他の記事も読む

- 「活き活きとした職場へ」職場で求められるメンタルヘルス対策

- 私が大事にしている恩師からの言葉~人生の格言~

- ナッジ理論ってなんだ?人々の行動を促す力(3)

- ナッジ理論ってなんだ?人々の行動を促す力(2)

- ナッジ理論ってなんだ?人々の行動を促す力(1)

- リハビリ療法士としてキャリアアップを考える~社会人基礎力とコミュニケーション力

- リハビリ療法士としてキャリアアップを考える

~市場の需要と職務経歴書の書き方 - QOL向上に繋がるリハビリ:5つのQOL評価の種類とアウトカム(後編)

- QOL向上に繋がるリハビリ:人工股関節全置換術(THA)後の場合

- 6月病を撃退!理学療法士のストレス発散法

- 新人理学療法士の社会人基礎力に必要な能力3つとは その高め方

- 新人療法士はどの職場でも通用する「社会人基礎力」を高めよう

- 予防理学療法って何をするの?(終)働く世代の介護予防とまとめ

- 予防理学療法って何をするの?(3)小学生~高校生向けの予防理学療法とは

- 予防理学療法って何をするの?(2)~高齢者の介護予防と周産期

- 予防理学療法って何をするの?~健康に暮らして社会保障費も抑える

- PT・OT・STへ、ボランティアのススメ

- 東京オリンピック・パラリンピックがやってくる(5)ある義足の青年の話

- 東京オリンピック・パラリンピックがやってくる(4)なぜ障害者にスポーツが重要か

- 2020年 東京オリンピック・パラリンピックがやってくる(3)