言語聴覚士になるには?資格取得までの流れと学校選びのポイント

公開日:2021.05.07 更新日:2023.03.14

文:近藤 晴彦

東京都言語聴覚士会 理事 広報局局長

リハビリテーション専門職には理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)の3つの職種があり、これらは共に国家資格が必要です。そのため、リハビリテーションの職業に就くためには養成校で学び、国家試験に合格しなくてはなりません。

言語聴覚士の養成校には修業年限が3~4年の学校と2年の学校があります。そこで今回は、言語聴覚士になるための2つのルートを説明し、学校を選ぶ際のポイントについても解説していきます。

目次

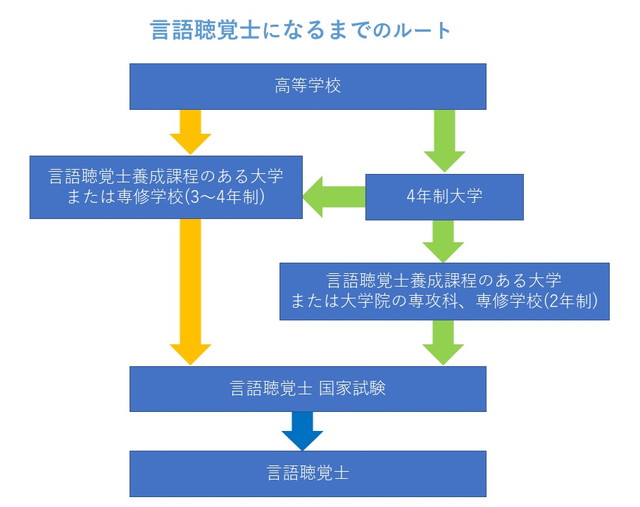

言語聴覚士になるには2つの方法がある(3~4年課程と2年課程)

言語聴覚士になるには、図のように3~4年課程と2年課程の大きく2つの方法があります。2つの決定的な違いは、入学者の学歴、すなわち「高校卒業」なのか、「大学卒業」なのかという点にあります。

入学条件は高校卒業となっているため、高校を卒業した方、大学を卒業した方ともに入学できる。《2年課程》

大学卒業が入学条件になっているので、高校を卒業しただけでは入学できない。

このように、言語聴覚士の養成校は入学者の条件によって「3~4年課程」「2年課程」に分類されるため、3~4年課程を「高卒課程」、2年課程を「大卒2年課程」と呼ぶことがあります。

大学と専修学校の違いは?言語聴覚士養成校を修業年限で比較

続いて「3~4年課程」と「2年課程」、それぞれの養成校の特徴について説明していきます。

日本言語聴覚士協会によると、言語聴覚士養成課程は、現在(2020年)大学に31課程、専修学校に49課程あります。

また、2年課程は大学、専修学校あわせて1998年には7課程でしたが、2020年は26課程に増加しています。このように、言語聴覚士の養成校はすべての課程において増加しています。

| 4年課程 | 3年課程 | 2年課程 | |

|---|---|---|---|

| 1998年 | 6 | 6 | 7 |

| 2020年 | 32 | 21 | 26 |

次に、「高卒課程」である3~4年課程のうち4年課程と3年課程、「大卒課程」である2年課程、3つの課程の特徴についてそれぞれ説明していきます。

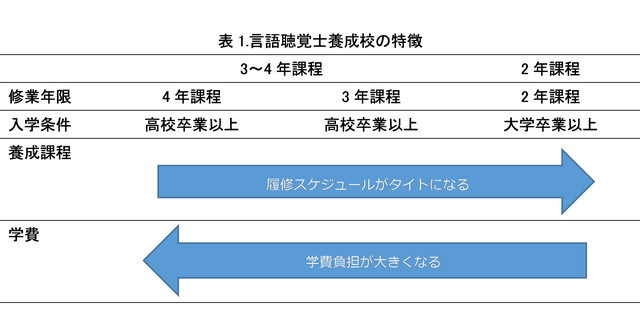

①修業年限が違っても、必要な単位数は変わらない

言語聴覚士法によると、言語聴覚士国家試験受験に必要な教育課程における単位数は、12単位の臨床実習を含む合計93単位。これは4年課程、3年課程、2年課程ともに同じ単位数になります。

したがって、国家試験受験に必要な教育課程の内容や臨床実習の内容に差はなく、異なるのは修業する年数です。そのため、修業年限が短いほど、履修スケジュールがタイトになると考えられます。

臨床実習の内容などについては、こちらの記事に詳細を書いていますので、併せてご覧いただければイメージをつかみやすいかと思います。

コロナで臨床実習が中止に! 実習ではどんなことをするの?

一点注意が必要なのは、2年課程は大学卒業者を対象としているため、卒業した大学等で履修された科目(外国語や保健体育など)が、免除される場合があることです。

該当される方は、入学を希望する養成校に確認してみると良いでしょう。

②修業年限が増えるほど、学費は高くなる傾向

言語聴覚士の養成校は、ほとんどが私立になるため、私立の養成校の学費について説明をしていきます。

学費の相場について、統計などがありませんのではっきりとしたことが言えませんが、複数の養成校の学費を確認すると、2年課程、3年課程、4年課程ともに入学金100万円、1年間の学費100万円くらいの額が相場であるように思われます。

先ほど説明したように、2年課程、3年課程、4年課程では修業年限がそれぞれ異なりますので、修業年限が短いほど学費が抑えられると考えられます。

また、近年は各校で学費の免除などを含めた特待生での入学などが導入されていることがありますので、それぞれの学校のホームページなどを確認してみてください。

2年課程・3年課程・4年課程それぞれのメリット・デメリット

修業年限の違いから学費負担や履修スケジュールが異なることを説明しましたが、この点から2年課程、3年課程、4年課程のメリット・デメリットについて考えてみましょう。

まず、学費負担については修業年限が短くなるほど学費が抑えられるため、2年課程ではメリットとなり、4年課程ではデメリットになると考えられます。

履修スケジュールについては、修業年限が長いほど履修スケジュールが緩やかになることから、4年課程ではメリットとなり、2年課程ではデメリットになると考えられます。

| 専修学校 (4年) |

専修学校 (3年) |

大学 (2年) |

|

|---|---|---|---|

| 学費負担 | 大きい | - | 低い |

| 履修日程 | ゆとりがある | - | タイト |

具体的には、4年課程では3年時に評価実習が行われますが、2年課程では入学したその年に評価実習に挑まなければなりません。そのため、2年課程では「授業や課題のためアルバイトができない」などといった声を聞くこともあります。

専修学校か大学か、言語聴覚士養成校を選ぶ際のポイント

ここまで、言語聴覚士の養成校の特徴を修業年限による違いから、それぞれのメリットとデメリットについて検討してきました。このことから、実際に言語聴覚士の養成校を選ぶ際の2つのポイントをまとめます。

①高校卒業か大学卒業か

言語聴覚士養成校には、3~4年課程と2年課程があり、それぞれ入学条件が異なることを説明しました。

もし大学卒業後に言語聴覚士の養成校への入学を検討しているのであれば、2年課程も選択肢に入ってきますが、高校卒業であるならば、2年課程の入学条件を満たしていないため、選択肢は3~4年課程に限定されます。

このように言語聴覚士養成校の学校選びはご自身の学歴がポイントです。しかし、注意が必要なのは「大学を卒業した方は、必ず2年課程を選択しなくてはならない」といったことはありません。

実際に、私は高校卒業後に言語聴覚士養成学科のある大学に入学したのですが、同級生には大学を卒業した後に、再び言語聴覚学科のある大学に入学された方もいました。大学を卒業した方は「2年課程にも入学できるし、3~4年課程にも入学できる」ということを覚えておいてください。

②国家試験の合格率から見た、学費と履修スケジュールとの関係

言語聴覚士養成校について、修業年限から3~4年課程と2年課程のメリットとデメリットについて検討してきました。学費負担と履修スケジュールは、一見するとトレードオフの関係にあるようですが、果たして本当にそうなのでしょうか。

言語聴覚士養成校など、「医療専門職の養成校の卒業時の目標は国家資格を取得すること」です。言語聴覚士の国家試験の合格率を見てみると、同じリハビリテーション専門職である理学療法士、作業療法士と比較しても合格率は低い値になっています。

<表2.リハビリテーション専門職 国家試験合格率(2021年)>

| 理学療法士 | 作業療法士 | 言語聴覚士 | |

|---|---|---|---|

| 合格率 | 79.0% | 81.3% | 69.4% |

また、養成校卒業時に国家試験に不合格で、翌年に国家試験の合格を目指す既卒者(いわゆる国試浪人)の合格率は、新卒者と比較して極めて低い値になっています。

<表3.言語聴覚士 国家試験合格率(2021年)>

| 新卒 | 既卒 | |

|---|---|---|

| 合格率 | 82.0.% | 36.3% |

このことから、養成校では成績によっては進級させず、留年などの措置をとることもあります。進級できなければ当然学費負担は増え、学費を払って養成校を卒業しても国家試験に合格しなければ言語聴覚士になることはできません。

留年も含めた実際の就学年数によっては、学費負担と履修スケジュールは単純にトレードオフの関係にあるとは言い切れませんし、当然のことですが国家試験合格という目標にむけて、単位を履修していくことが最も重要になってきます。

したがって、学費のことだけではなく、ご自身の状況と履修スケジュールについて検討していくことが、養成校選びの最大のポイントと考えられます。

最短期間での国家試験合格を目指すほうが適しているのか、それともある程度のゆとりをもって国家試験合格を目指すほうが適しているのか、就学中の時間的・金銭的な事情を考慮して養成校を選ぶことが肝心です。

言語聴覚士になるには、国家試験に合格することが最低条件

言語聴覚士になるための養成校の特徴から、学校選びのポイントについて検討してきました。

先ほど言語聴覚士養成校の卒業時の目標は、「国家試験に合格すること」と説明をしましたが、これは実は最低限の目標になります。

日本言語聴覚士協会の定める言語聴覚士養成教育ガイドラインによると、言語聴覚士養成校の卒業時の目標は「言語聴覚療法の基本的知識・技能・態度を修得すると共に、生涯を通して学び続ける態度を身につける」とあり、言語聴覚士は「養成校を卒業した後も学び続ける」という生涯学習が重要であると考えられています。

どのような養成校を選択しようとも、言語聴覚士の国家試験に合格した後も、学び続けることができる姿勢と意欲を、養成校で身につけることが重要であると考えられます。

関連記事

【決定版】言語聴覚士(ST)とは?仕事内容や働く場所を解説

言語聴覚士に向いている人は?適性の考え方と文系でも目指せる理由

参考文献

言語聴覚士療法白書2020年度.一般社団法人 日本言語聴覚士協会 2021

言語聴覚士養成教育ガイドライン. 一般社団法人 日本言語聴覚士協会 2018

近藤 晴彦(こんどう はるひこ)

東京都言語聴覚士会 理事 広報局局長

国際医療福祉大学大学院 修士課程修了。回復期リハビリテーション病院に勤務する言語聴覚士。

近藤 晴彦(こんどう はるひこ)

東京都言語聴覚士会 理事 広報局局長

国際医療福祉大学大学院 修士課程修了。

回復期リハビリテーション病院に勤務する言語聴覚士。

東京都言語聴覚士会

東京都言語聴覚士会

http://st-toshikai.org/

東京都におけるすべての言語聴覚士が本会に入会され、自己研鑽に励み、地域社会に貢献することを目指し、活動中。

他の記事も読む

- 【理学療法士の本音】苦手と感じる患者さんの特徴とは?苦手な患者さんへの対処法について解説

- ブランクがある作業療法士必見!不安を解消して復帰するための職場の選び方を紹介

- 【現役STが解説】言語聴覚士に向いている人はどんな人?適性や向かない人の特徴

- 頸椎椎間板ヘルニアでやってはいけないことは?なりやすい人の特徴やセルフケアについて解説

- 五十肩でやってはいけないこと4選!自宅でできる対処法もあわせて解説

- 訪問リハビリテーションの給料相場はどのくらい? 仕事内容や求人を探すポイントについても解説

- 作業療法士は無資格でもなれる?助手として働く選択肢や免許を取る方法など現役作業療法士が解説

- 【言語聴覚士が解説】自宅でできる構音障害のリハビリ方法7選!

- リハビリは特掲診療料に含まれる!施設基準や算定できる加算などについて現役作業療法士が解説

- バネ指とは?原因や症状、やってはいけないことについて解説

- 20代理学療法士の給料相場は?他職種との比較や給料アップの方法を解説

- 側弯症の人がやってはいけないこととは?側弯症の種類と症状を解説

- クローヌスの止め方とは?原因のほか家庭でできる対策と医療機関での治療も紹介

- 言語療法士と言語聴覚士の違いは?ST・PT・OTとの違い・資格を取得するための方法も解説

- セラピストの仕事はしんどい?理由ややりがい、向き不向きを現役作業療法士が解説

- 「セラピストはやめとけ」は本当?セラピストの退職理由や向いていない人の特徴を紹介

- セラピストが仕事に抱く本音は?業務内容や待遇、人間関係の現状について現役作業療法士が解説

- たんぱく質を摂り過ぎているときのサインとは? 摂り過ぎないポイントも解説

- 進行性核上性麻痺の人のリハビリや日常生活における注意点を現役作業療法士が解説

- ケアカンファレンスとは?記録の書き方や関わり方のポイントを徹底解説!