元気になる「呼吸法」のすすめ

公開日:2020.10.27 更新日:2020.10.30

文:山川弘輝 理学療法士、ライター、World sales satellite所属(広告業)

新年度がスタートして数カ月。新人セラピストが本格的に患者さんを任される時期です。新たな役職や役割を担うようになった方も、それぞれの業務に慣れてきたことでしょう。しかし、暑さが厳しくなるにつれ、知らず知らずのうちに積み重なったストレスもピークを迎える時期でもあり、疲れも出てきやすいものです。セラピストの不調は、治療にも影響を及ぼします。今回は、心身を整えるセロトニンの働きに注目し、健康管理に役立つ「呼吸法」を紹介します。

上手に休憩するのにも練習が必要

理学療法士として働き始めたころ、「新人さんは3カ月目に体調崩しやすいから気をつけて」と先輩セラピストに言われたことがあります。しかし、せっかくアドバイスをいただいたにもかかわらず、当時、私は体調を崩してしまいました。緊張と夏バテからくる食欲不振と体力低下で疲れやすく、ストレスを感じてさらに疲れがたまっていく……。そんな悪循環に陥り、つらかったことを覚えています。

「ゆっくり休んで」よりも「がんばって!」と声をかけられることが多かった新人セラピスト時代、患者さんから「先生、今日はお疲れですね。」と逆に心配されていた私は休むことが下手だったと感じています。がんばることも大切ですが、上手に休憩するのも練習が必要です。

そんな私が忙しい仕事の合間をぬって、短時間でもできるリラックス方法として取り入れたのが「呼吸法」です。呼吸を意識することで、リラックスをもたらすセロトニンの分泌を促進し、ストレス解消に役立つことが期待できます。強ばった身体から余分な力を抜けて、気持ちが落ち着いてくる感覚が実感できるので、今でも定期的にやっています。

心身の調整役「セロトニン」とは

脳内の神経伝達物質の1つである「セロトニン」は快楽や恐怖などの感情をコントロールし、精神を安定させる働きがあります。セロトニンの分泌が低下すると、攻撃性が高まったり、不安やうつ・パニック障害などの精神症状を引き起こしたりするといわれており、心身に大きな影響を与えます。セロトニンの働きには、具体的に以下のようなものがあげられます。

・緊張を緩和し、平常心でいることができる

・寝つきが良くなる

・表情、姿勢が良くなる

・意欲や集中力が上がる

・ 肌が美しくなる

引用:医者が教える正しい呼吸法(著:有田 秀穂著/かんき出版)

では、セロトニンがしっかり働いているかどうか、以下のチェックポイントから自身の体調を確認してみましょう。

- □ 朝スッキリ起きられない

- □ 夜、眠るまで時間がかかる

- □ すぐ落ち込む、イライラしてしまう

- □ 体を動かすのがおっくう

- □ 猫背になり、姿勢が悪いといわれる

- □ 胃腸が悪くないのに食欲が湧かない

- □ 表情が硬いといわれる

※症状が長期間続く、増悪する場合は医療機関の受診をおすすめします。

引用:医者が教える正しい呼吸法(著:有田 秀穂著/かんき出版)2013年、p39-40を一部抜粋

セロトニンの分泌を促す呼吸法

では、セロトニンの分泌力を高めるには、どうすればよいのでしょうか。

ポイントは2つ。

1.下腹部を意識的に収縮弛緩させるリズム運動

(リズム運動例):ガムのそしゃく、ウォーキング、自転車こぎなど)引用:医者が教える正しい呼吸法(著:有田 秀穂著/かんき出版)

2.6回/分の深呼吸

引用:医者が教える正しい呼吸法(著:有田 秀穂著/かんき出版)

3ステップで簡単にできる「腹式呼吸」

前述のとおり、セロトニン分泌促進には意識的な下腹部のリズム運動と呼吸が有効だとされています。この2つのポイントを取り入れた呼吸法が、しっかりと下腹部を使って行う「腹式呼吸」です。以下のポイントに注意しながら、実践してみましょう。

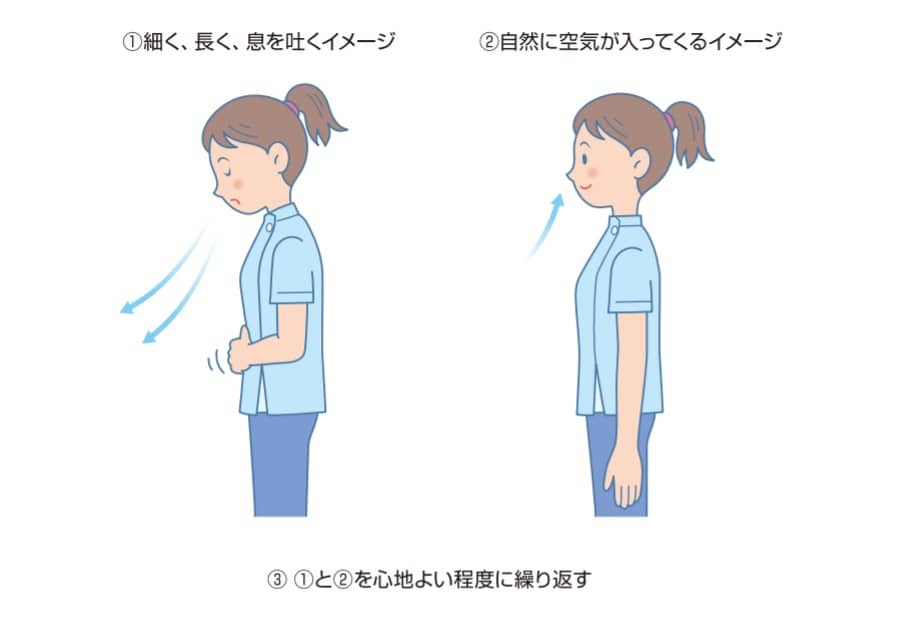

<やり方>

①下腹部を凹ませながら、ロウソクの火を吹き消すように「フーッ」と細長く息を吐き、10秒かけて吐ききる。

②下腹部を膨らませ、鼻から息を吸い込む。

※無理に吸い込むと過呼吸になります。吐いた分だけ自然に空気が入ってくるイメージです。

③ ①②を心地よい程度に繰り返す

最短5分間、理想は20分間続けてみましょう。最初は無理なく心地よい範囲で実施し、慣れてきたら時間を伸ばすとよいでしょう。

椅子に腰掛けている場合は、背筋を伸ばし軽く目を閉じ、下腹部に手を当てて行います。立っている場合も、リラックスしながら下腹部に手を当てて力が入っているか確認しましょう。

呼吸習慣は生涯の財産に

一般的に3カ月間「意識するリズム呼吸」を続カるとセロトニン神経細胞が1回に分泌できるセロトニン量が増えるとされています。

3カ月間、毎日続カるのは大変かもしれません。しかし、悩みや不安が渦巻く現代社会において、手軽にできる呼吸法は、健康に生きるために役立つ習慣といえます。自身の健康状態は治療に影響し、患者さんや利用者にまで波及してしまいます。健全な心身で治療にあたれるよう、自身の健康管理も意識したいものです。

病は気から、健康は呼吸からです。まずは、一日5分の腹式呼吸から始めてみませんか。

>>マイナビコメディカルで自分に合う職場を探してみる(利用無料)

参考文献

1)有田 秀穂:医者が教える正しい呼吸法。かんき出版、2013年

2)榊原 雅人:呼吸法はなぜ健康によいのか?東海学園大学研究紀要第16号、2011年、p105-122

3)稲冨 惠子:順天堂大学保健看護学部第2回公開講座 息することは生きること : 良い呼吸で健康づくり。順天堂保健看護研究、2013年、p68-74

4)高田 明和:ストレスをなくす心呼吸。リヨン社、2006、p50

参考サイト

1)厚生労働省 e-ヘルスネット:セロトニン

2)厚生労働省 こころもメンテしよう:腹式呼吸をくりかえす

他の記事も読む

- リストカールは意味ない?前腕を太くする正しい方法や効率的に行うポイントを解説

- 脚やせにおすすめの筋トレとは?具体的な内容と効果を高めるポイントを解説

- 正しい方法でデッドリフトを実践しよう!適切なフォームと重量設定を解説

- フレンチプレスで上腕を鍛えよう!正しいやり方と効果を高めるコツをご紹介

- 前腕を太くするには?器具あり・なしのおすすめトレーニングをご紹介

- ハンマーカールで太い腕を作ろう!正しい方法や効果を高めるコツを紹介

- アップライトロウで肩まわりを鍛えよう!正しいやり方とポイントをご紹介

- 「ジョギングの効果ありすぎ!」ってホント?詳しい効果や行う際のポイントを解説

- 室内でできる5つの有酸素運動を紹介!自宅で気軽に運動習慣をつけよう

- 【辛い腰痛を解消】多裂筋の重要性と効果的なストレッチ&トレーニングを紹介!

- 【猫背・巻き肩改善】毎日5分で美姿勢を作るストレッチ方法を紹介!

- 言語聴覚士は残業が多い?STのリアルな働き方とお休み事情を紹介

- 肩こりに効果的な「肩甲骨はがし」とは?自分でできるストレッチ法や効果を解説

- カーフレイズの正しいやり方は?効果やポイントについて徹底解説!

- ヒップリフトはどこに効く?正しいやり方・効果を徹底解説!

- インクラインダンベルプレスで大胸筋を鍛えよう!正しいやり方や回数をご紹介

- ベンチプレスのフォームを正しく習得するポイントを詳しく解説

- 太らないお菓子はある?ダイエット中におすすめなお菓子と食べるときの注意点

- 太もも痩せに効果抜群なトレーニングとは?生活習慣のポイントも解説

- 肩こりを一瞬で治す方法は?劇的に楽にするストレッチ方法を専門家が解説!