脳神経の覚え方!テストで役立つ語呂合わせとそれぞれの作用について

公開日:2023.06.01 更新日:2024.02.19

文:rana(理学療法士)

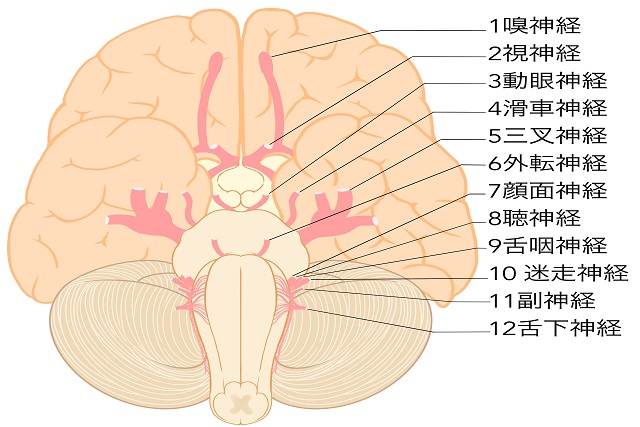

リハビリセラピストを目指すなら、必ず知っておくべき解剖学知識の1つに「脳神経」があります。脳神経は脳に出入りする末梢神経のことを指し、左右の脳に12対存在しています。

脳神経は国家試験において、12対の位置関係や働きについて問われる傾向がありますが、それぞれの配置や働きを丸暗記するしかなく、苦戦する養成校生も多いのではないでしょうか。

今回は脳神経の覚え方について、よく使用される語呂合わせや、それぞれの特徴について解説します。国家試験やテスト向けてお役立てください。

【決定版】理学療法士の給料・年収の実情|高収入を狙うためにできること

脳神経とは

脳神経は12対の神経から構成され、脳の下方から出て頭、頚部、体幹部へと伸びていきます。脳神経は、存在する位置に応じて番号と名前が付けられており、以下のように分類されます。

- ・第Ⅰ脳神経-嗅神経

- ・第Ⅱ脳神経-視神経

- ・第Ⅲ脳神経-動眼神経

- ・第Ⅳ脳神経-滑車神経

- ・第Ⅴ脳神経-三叉神経

- ・第Ⅵ脳神経-外転神経

- ・第Ⅶ脳神経-顔面神経

- ・第Ⅷ脳神経-内耳神経(聴神経)

- ・第Ⅸ脳神経-舌咽神経

- ・第Ⅹ脳神経-迷走神経

- ・第Ⅺ脳神経-副神経

- ・第Ⅻ脳神経-舌下神経

さらに、機能学的に感覚神経、運動神経、副交感神経に分類され、それぞれ役割が異なります。国家試験ではそれぞれの位置や役割について問われることが多く、12対の脳神経を丸暗記しなければなりません。丸暗記するのに有効なのが語呂合わせで、筆者も国家試験対策として使用していたのを覚えています。

次項では、具体的にどのような語呂合わせがあるのか、筆者の経験や一般的に用いられている方法を紹介しましょう。

脳神経の覚え方~語呂合わせ

筆者が実際に今でも使用している語呂合わせを紹介します。

全く意味のない文なので呪文のようですが、第I脳神経から頭文字をとってただ並べた語呂合わせです。脳神経の問題が出題された時に答案用紙に語呂を書き、解答していました。

覚えにくい方のために他の語呂合わせも紹介します。

「急に自動車三転、顔ない、舌迷う服下」

「嗅いで視る〜」は多くの参考書や過去問題集などにも掲載されている有名な語呂合わせです。多少、文節に違いはあるかもしれませんが、これまでも多くの学生が使用してきた語呂合わせの1つです。

人によって覚えやすい語呂は異なりますので、上記を参考に自分に合ったもの、記憶しやすいものを選択するとよいでしょう。

脳神経の解剖学的特徴

国家試験においては脳神経の位置だけでなく、解剖学的機能についても問われることが少なくありません。それぞれの解剖学的特徴について解説します。

第Ⅰ脳神経…嗅神経

嗅神経は感覚神経で、においの感覚を司っています。障害が疑われる場合、一方の鼻孔を塞ぎ、コーヒーや香水などを近づけてにおいを感じるかどうかを検査します。

第Ⅱ脳神経…視神経

視神経は感覚神経で、視覚を司っています。障害が起きた場合、瞳孔異常や視野狭窄、失明などの症状がみられます。

第Ⅲ脳神経…動眼神経

動眼神経は、運動神経と副交感神経に分かれます。

運動神経は瞼と眼球の運動を司り、上直筋、上眼瞼挙筋、下直筋、内側直筋、下斜筋を支配します。障害が起きると、瞼が下垂し、眼球が外を向く外斜視を生じます。副交感神経は瞳孔括約筋を支配し、瞳孔を収縮させます。

第Ⅳ脳神経…滑車神経

滑車神経は運動神経で、眼球を外方や下方に動かす上斜筋を支配しています。障害が起きると眼球の動きに異常がみられます。

第Ⅴ脳神経…三叉神経

三叉神経は、感覚神経と運動神経に分かれます。

感覚神経は、顔面と前頭部の皮膚感覚と、舌前方の2/3の知覚を司り、運動神経は嚥下と咀嚼に関する筋肉を支配します。障害が起きると顔面の表在感覚の異常や、開口時に下顎が偏位する現象がみられます。

第Ⅵ脳神経…外転神経

外転神経は運動神経で、眼球を外方に動かす外側直筋を支配しています。障害が起きると眼球が内方を向く外斜視が生じます。

第Ⅶ脳神経…顔面神経

顔面神経は、感覚神経、運動神経、副交感神経に分かれます。

感覚神経は舌前方の味覚、運動神経は表情筋の支配、副交感神経は涙腺や唾液腺の分泌を支配しています。障害が起きると、顔面が左右非対称になったり、味覚を感じなくなったりする症状がみられます。

第Ⅷ脳神経…内耳神経(聴神経)

内耳神経(聴神経)は感覚神経で、蝸牛神経と前庭神経を支配しています。蝸牛神経は聴覚に関与し、前庭神経は平衡感覚に関与しています。障害が起きると耳が聞こえなくなったり、めまいや眼振が生じたりします。

第Ⅸ脳神経…舌咽神経

舌咽神経は感覚神経、運動神経、副交感神経に分かれます。

感覚神経は舌の後ろ1/3の味覚、運動神経は咽頭筋と喉頭筋を、副交感神経は唾液腺(耳下腺)を支配しています。障害が起きると口蓋の運動麻痺、嚥下障害、声枯れ(嗄声)などの症状がみられます。

第Ⅹ脳神経…迷走神経

迷走神経は感覚神経、運動神経、副交感神経に分かれます。

感覚神経は耳介後方の感覚、運動神経は咽頭筋と喉頭筋を支配しています。副交感神経は咽頭、喉頭、胸部・腹部の内臓の運動と感覚を支配しています。障害が起きると口蓋の運動麻痺、嚥下障害、声枯れ(嗄声)などの症状に加え、心臓の不整脈、胃の機能障害などの内臓症状もみられるのが特徴です。

第Ⅺ脳神経…副神経

副神経は運動神経で、胸鎖乳突筋と僧帽筋を支配しています。障害が起きると胸鎖乳突筋と僧帽筋の筋力低下が起こり、首や肩甲骨の運動が阻害されます。

第Ⅻ脳神経…舌下神経

舌下神経は運動神経で、舌筋を支配しています。障害が起きると舌の運動障害や萎縮がみられます。

脳神経は位置関係だけでなく、作用も覚えることが重要

脳神経は番号と名称を語呂合わせで丸暗記しておくと、国家試験対策に有効です。ですが、それぞれの神経の特徴や役割、障害が起きて生じる現象などが問われることがあり、番号と名称だけでなく、それぞれの特徴や役割についても押さえておくことが重要です。また、臨床では脳血管障害のリハビリにおいて、脳神経の知識を求められることが多くなります。特に、中枢疾患分野での就職を考えている人はしっかりとポイントを押さえて学びを深めておきましょう。

■関連記事

今すぐ実践可能なリハビリ〜脳疾患編〜 小脳梗塞

今すぐ実践可能なリハビリ〜脳疾患編〜 急性期 脳梗塞

【必見】手根骨の覚え方!理学療法士が知っておくべき解剖学的特徴についても解説

脳動脈の支配領域の覚え方は?脳血管との関連性や閉塞時の症状についても解説

rana(理学療法士)

総合病院やクリニックを中心に患者さんのリハビリに携わる。現在は整形外科に加え、訪問看護ステーションでも勤務。 腰痛や肩痛、歩行障害などを有する患者さんのリハビリに日々奮闘中。 業務をこなす傍らライターとしても活動し、健康、医療分野を中心に執筆実績多数。

他の記事も読む

- たんぱく質を摂り過ぎているときのサインとは? 摂り過ぎないポイントも解説

- 進行性核上性麻痺の人のリハビリや日常生活における注意点を現役作業療法士が解説

- 医療や介護におけるケアカンファレンスとは?リハビリ職の関わり方のポイントを現役作業療法士が解説

- リハビリ職は無資格でも働ける?仕事内容やデメリットなどを解説

- 腱板断裂とは?原因ややってはいけないことなどについて解説

- 突発性難聴の治療中にやってはいけないことは?~回復過程や仕事への影響も解説

- スポーツトレーナーで年収1000万円は可能?働き方や必要な条件などについて解説

- 退院時リハビリテーション指導料とは?算定ポイントと実際の指導内容を紹介

- スポーツトレーナーにはどんな種類がある?仕事や資格の違いなどについて解説

- 医療・介護現場でよく耳にする「見当識」とは?見当識障害の症状や適切な関わり方について解説

- 理学療法士のセカンドキャリアには、どんな働き方があるのか?

- 椎間板ヘルニアでやってはいけないことは?悪化させないための予防法についても解説

- 坐骨神経痛でやってはいけないこととは?痛みの原因となる疾患やストレッチ方法も紹介

- リハビリ助手はきつい?仕事内容や向いている人などについて解説

- 理学療法士になるには最短何年かかる?資格取得までの流れを解説

- 言語聴覚士の国家試験の合格率はなぜ低い?受験難易度や試験内容について解説

- 疾患別リハビリテーション料とは?算定要件や施設基準などについて解説

- 作業療法士の離職率は高い?よくある退職理由や長期的に働ける職場を見つけるコツを解説

- 寝たきりで起こる筋力低下に対するリハビリ方法を解説

- 作業療法士の有名な先生はどこで探せばいい?認定制度や研修についても解説