【必見】手根骨の覚え方!理学療法士が知っておくべき解剖学的特徴についても解説

公開日:2023.05.15 更新日:2024.01.11

文:rana(理学療法士)

理学療法士を目指すなら、必ず知っておくべき解剖学知識の1つに「手根骨」があります。手根骨は手関節にある骨の総称で、8つの種類から構成され、それぞれ異なる特徴を持っています。

手根骨それぞれの配置は暗記で覚えるしかないため、苦渋している養成校生も多いのではないでしょうか。

今回は、手根骨の覚え方について、よくある語呂合わせやそれぞれの解剖学的特徴について解説します。テストや国家試験対策としてお役立てください。

>>【決定版】理学療法士の給料・年収の実情|高収入を狙うためにできること

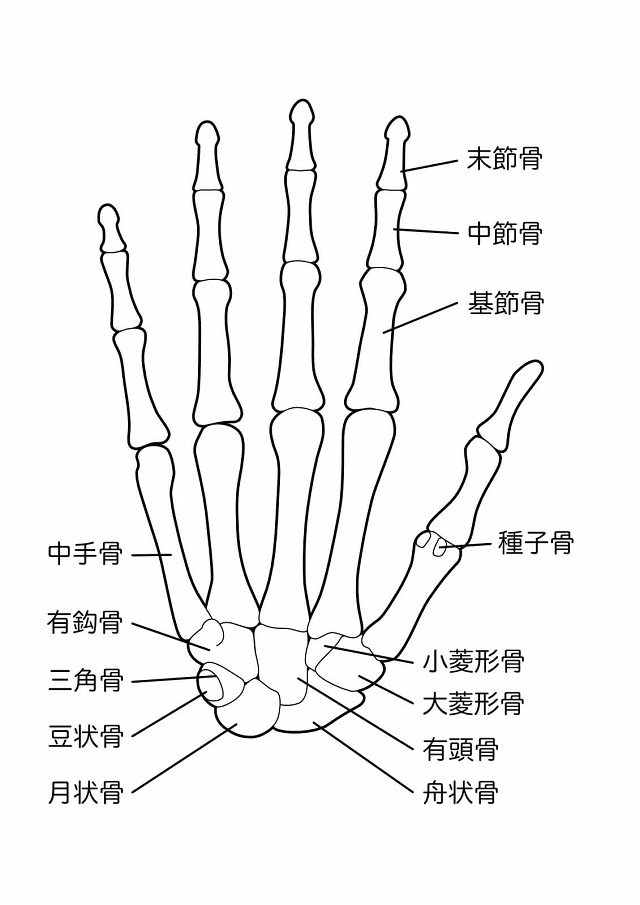

手根骨とは?

手根骨とは、手関節にある靭帯で結合された8つの骨の総称をいいます。末梢側にある4つの骨を「遠位手根骨列」といい、有鈎骨・有頭骨・小菱形骨・大菱形骨から構成されます。遠位手根骨より近位にある4つの骨を「近位手根骨列」といい、豆状骨・三角骨・月状骨・舟状骨から構成されます。

手根骨は国家試験において、それぞれの配置や関節を構成されている骨について問われる傾向があります。そのため、手根骨の位置を頭でイメージして覚えておく必要があり、多くの学生が丸暗記していることでしょう。

暗記には、さまざまな方法がありますが、語呂合わせで覚えておくと試験には有効です。具体的にどのような語呂合わせがあるのか、筆者の経験を基に紹介しましょう。

手根骨の配置の覚え方

筆者が実際に今でも使用している語呂合わせを紹介します。

近位手根骨を尺側からみて、「父(豆状骨)さん(三角骨)月(月状骨)収(舟状骨)」

遠位手根骨を尺側からみて、「こ(有鈎骨)と(有頭骨)し(小菱形骨)だ(大菱形骨)」

になります。

意味のない文章ですが、短文なので、復唱しやすいのがメリットです。養成校時代にこの語呂合わせで覚えてから、現在まで10年以上にわたり活用しています。

覚えにくい方のために、他の語呂合わせも紹介しましょう。

近位手根骨を橈側からみて、「船に乗って(舟状骨)月をみれば(月状骨)三角の(三角骨)豆(豆状骨)」

遠位手根骨を橈側からみて、「大小(大菱形骨)(小菱形骨)頭に(有頭骨)鈎かけた(有鈎骨)」

「父さん月収、大小ありがとう。有効に使うよ」

近位手根骨を尺側からみて、「父(豆状骨)さん(三角骨)月(月状骨)収(舟状骨)」

遠位手根骨を橈側からみて、「大(大菱形骨)小(小菱形骨)、ありがとう。(有頭骨)有効(有鈎骨)に使うよ」

どの語呂合わせが覚えやすいかは人によって違うかと思います。上記を参考に、使いやすいものを選んでみましょう。

手根骨の解剖学的特徴と臨床との接点

国家試験において、手根骨はそれぞれの配置と相互的な関連性が問われます。また、実際の臨床では、各手根骨の解剖学的特徴を理解しておくことが重要です。それぞれの解剖学的特徴と臨床との接点について解説します。

豆状骨(とうじょうこつ)

豆状骨は、三角骨の掌側に位置し、尺側手根屈筋が停止部、小指外転筋の起始部として機能します。他の7つの手根骨とは違い、手関節の運動には直接的に関与しません。

三角骨(さんかくこつ)

三角骨は、豆状骨の背側にあります。三角骨に起始停止する筋肉はありませんが、手関節の背屈、掌屈、橈屈、尺屈の際に関節副運動が生じます。

月状骨(げつじょうこつ)

月状骨は、舟状骨と三角骨に挟まれる位置にあり、筋肉の起始停止はありません。

手関節の運動の際、月状骨自身での運動開始はできず、必ず舟状骨と三角骨の動きが先に生じてから動くのが特徴です。

舟状骨(しゅうじょうこつ)

舟状骨は、橈骨手根関節を構成する骨で、短母指外転筋が起始します。

舟状骨骨折は、手根骨骨折のなかでも頻度の高い骨折といわれています。

手関節の背屈、掌屈、橈屈、尺屈の際に関節副運動が生じ、手関節運動を司るkey boneとされているのが特徴です。

有鈎骨(ゆうこうこつ)

有鈎骨は、近位で三角骨と手根中央関節の一部を形成し、遠位では環指、小指中手骨と手根中手関節を形成します。

有頭骨(ゆうとうこつ)

有頭骨は、遠位手根骨を構成する骨で、橈側では小菱形骨と、尺側では有鈎骨と接します。

有頭骨単独の骨折は稀であり、一般的に舟状骨骨折や月状骨骨折と合併することが多いとされています。

小菱形骨(しょうりょうけいこつ)

小菱形骨は、遠位手根骨を構成する骨で、橈側の大菱形骨と尺側の有頭骨によって挟まれます。

小菱形骨骨折になると解剖学的に徒手整復はほとんど不可能とされ、観血的整復が行われることが多いとされています。

大菱形骨(だいりょうけいこつ)

大菱形骨は、遠位手根骨を構成する骨で、最も橈側に位置します。大菱形骨と第一中手骨から鞍関節が形成され、屈曲と伸展、内転と外転が可能となっています。

手根骨は配置だけでなく、解剖学的特徴も捉えて覚えよう

国家試験において手根骨は、配置と相互的な関連性が問われることがほとんどです。紹介したように、語呂合わせで覚えるのと、実際の骨のイメージを頭に入れておくことが大切です。

また、実際の臨床においては、手関節骨折後のリハビリで手根骨の解剖学的知識が求められることが多いでしょう。

その際には配置だけでなく、運動学的特徴や疾患との関連を知っておくことが重要です。理学療法士を目指すなら、語呂で覚えるだけではなく解剖学的・運動学的に捉えられるようにしておきましょう。

■関連記事

【現役理学療法士が厳選】おすすめ本・参考書8選!新人~ベテランまで

【国家試験に落ちたらどうなる?】1年間国試留年していた私の体験談

脳神経の覚え方!テストで役立つ語呂合わせとそれぞれの作用について

rana(理学療法士)

総合病院やクリニックを中心に患者さんのリハビリに携わる。現在は整形外科に加え、訪問看護ステーションでも勤務。 腰痛や肩痛、歩行障害などを有する患者さんのリハビリに日々奮闘中。 業務をこなす傍らライターとしても活動し、健康、医療分野を中心に執筆実績多数。

他の記事も読む

- スポーツトレーナーで年収1000万円は可能?働き方や必要な条件などについて解説

- 退院時リハビリテーション指導料とは?算定ポイントと実際の指導内容を紹介

- スポーツトレーナーにはどんな種類がある?仕事や資格の違いなどについて解説

- 医療・介護現場でよく耳にする「見当識」とは?見当識障害の症状や適切な関わり方について解説

- 理学療法士のセカンドキャリアには、どんな働き方があるのか?

- 椎間板ヘルニアでやってはいけないことは?悪化させないための予防法についても解説

- 坐骨神経痛でやってはいけないこととは?痛みの原因となる疾患やストレッチ方法も紹介

- リハビリ助手はきつい?仕事内容や向いている人などについて解説

- 理学療法士になるには最短何年かかる?資格取得までの流れを解説

- 言語聴覚士の国家試験の合格率はなぜ低い?受験難易度や試験内容について解説

- 疾患別リハビリテーション料とは?算定要件や施設基準などについて解説

- 作業療法士の離職率は高い?よくある退職理由や長期的に働ける職場を見つけるコツを解説

- 寝たきりで起こる筋力低下に対するリハビリ方法を解説

- 作業療法士の有名な先生はどこで探せばいい?認定制度や研修についても解説

- 気胸の原因とリハビリの重要性とは?禁忌事項も合わせて解説!

- 福祉住環境コーディネーターの合格率は?難易度や試験の概要も解説

- 自費リハビリは違法?正しい選び方や料金や効果について解説

- リハビリ職が副業をするメリット・デメリットは?おすすめの副業5選を紹介

- 理学療法士は生活できない?そういわれる理由と解決策について解説

- 小児領域の言語聴覚士になるには?役割や仕事内容、需要について解説