今日からできる!目の疲れ予防3つのポイントとは?

公開日:2022.12.15 更新日:2023.01.11

このページを見ているあなたも目の疲れに悩んでませんか?

目の疲れと聞いて、どのようなことを想像されるでしょうか?普段の電子カルテの入力やスマホを使っている時など、私たちセラピストも目の疲れを感じていたり、悩んでいる場面も多いのではないでしょうか?

また、臨床で患者さんの悩みを聞いていく中で、目の疲れの悩みを言われる方に出会うこともあるんじゃないでしょうか?

経済産業省の報告では、仕事で VDT 作業(VDT:ビジュアル・ディスプレイ・ターミナル)をしている方の中で身体的な疲労や症状を感じている方の割合は68.6% で、働かれている方の半数以上が疲れや何らかの身体の症状を抱えていると言われてます。その中でも「目の疲れ・痛み」は90.8%と最も多い症状です。1)

平成20年の調査でこの結果なので、現在はより多くの方が症状に悩まされている、いわば国民病の一つとも言えるかもしれません。

また現在は日常でのスマートフォン・タブレット利用が当たり前になっています。 前述の調査が行われた平成20年ではほとんどスマートフォンが普及していませんでしたが、このページもスマートフォンで見ているのではないでしょうか?そうしたスマホの普及も目の疲れに関わっています。

今回は目の疲れが全身に及ぼす影響を知って、自分の生活や同じような症状に悩んでいる方に対して効果的なアドバイスが出来るようになっていきましょう!

目の疲れが引き起こす「目」以外の症状とは?

目の疲れ(眼精疲労)は目そのものの症状と、 体の症状とそれぞれに問題を引き起こします。

①眼への負担:目の乾き・目の痛み・ぼやけ・頭痛など眼精疲労(眼の病的な疲労)

②筋骨格系負担:首や肩のこり、背中のだるさ肩から腕の痛み足や腰のだるさなど慢性的になると背中の痛み手足のしびれなどに進む

③精神神経負担:腰痛・めまい・だるさ・食欲不振・過食・イライラ感・不安感・抑うつ状態 2)

以上のように一言で目の疲れと言っても、様々な症状と関連している事が分かります。

もしかしたらあなたが悩んでいる症状も、目の疲れと関係があるかもしれません。

原因として、目そのものの問題がないかを眼科などで確認した上で、 目の使いすぎや環境の問題がないか確認していきましょう!

医療現場や仕事の場でも活用しやすい目の疲れ対策三つのポイント

目の疲れを軽減させるために、今日から活用できるポイントを3管理( 健康管理・作業管理・作業環境管理)の視点からお伝え致します。

健康管理面からのポイント

目の筋肉については学校で学びますが、目の保護に大切な「涙」は涙腺から出る水と目の縁にあるマイボーム線という線から出る油がミックスされて出来ているということは知っていましたか?

マイボーム線の油が固まってしまうと涙も本来の保護作用を発揮できません。3)

お風呂でホットタオルを使って、目の筋肉のリラックスとマイボーム線のケアを行い目の疲れ軽減と一日の疲れをリセットしましょう。

作業管理面からのポイント

研究では「パソコンを使った1日4.6時間以上の仕事をしていること」や「定期的に休憩が取れていないこと」が目の疲れの症状に関係していました。4)

しかし業務でのパソコン使用時間を削減させるのは難しいため、こまめに画面から目を離し「目を休める習慣作り」が必要です。

といっても具体的な数値があったほうが取り組みやすいと思います。

アメリカ眼科学会など様々な団体が進めているのが「20分毎に、20秒以上、20フィート(6メートル)以上離れた場所を見る」ことで、目のピント調節筋をリラックスさせようというものです。

情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインでも、一日の連続作業時間を短くすることが推奨されていますので、こまめな休憩を心がけましょう。5)

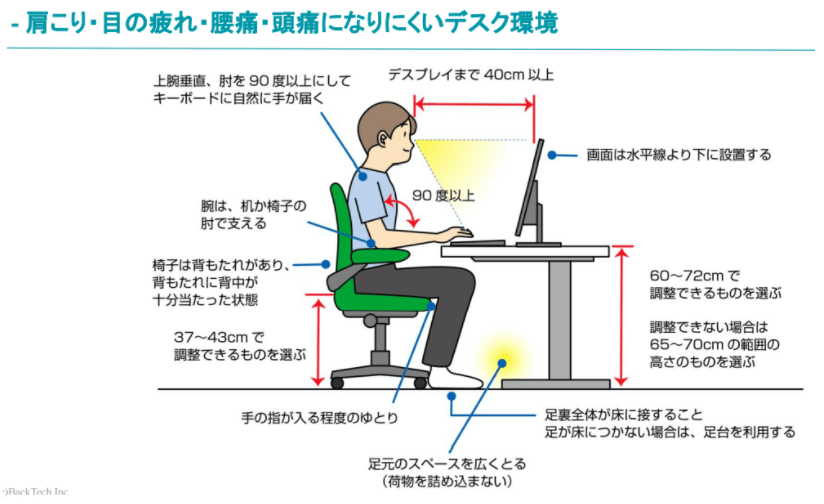

作業環境面からのポイント

ノートPCのようにキーボードとディスプレイの距離が近いと、その分猫背や首が下を向いてしまうことで、首や腰への負担が増加してしまいます。

また、ディスプレイが高い位置にあると目を大きく開くため、目の疲れを感じやすくなります。

そのため、デスクトップPCを使用するか、サブディスプレイを繋ぐなどして、自分の目線にディスプレイの上端が来るように心がけましょう。5)

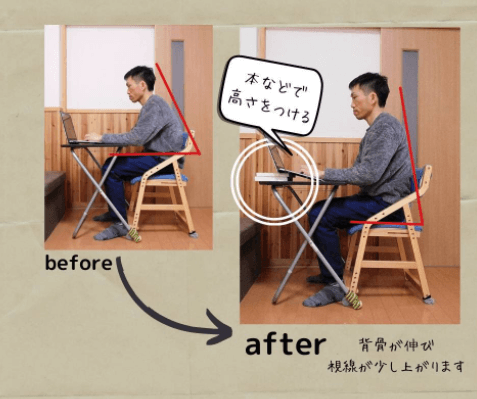

ノートPCを使っている方で簡単に出来る対策としては、ノートPCの下に物を入れて高さを補うことがおススメです。

携帯端末は長時間のVDT作業に使用することはできるかぎり避けることが望ましいとされています。5)スマホやタブレットは便利ですが、長時間の使用は避けこまめな休憩を心がけましょう。

適切なセルフケア&生活指導が出来るセラピストになろう

目の疲れに悩んでいる方はセラピストでも、目の前にいる患者さんでも多くいらっしゃいます。まず皆さん自身が目の疲れに対して対策出来るようになると、周りの家族や目の前の患者さんに対しても有効なアドバイスが行えるかと思います。

ポケットセラピストで活動している筆者もポケットセラピストでの経験のおかげで、目の疲れに限らず、肩こり・腰痛に関しての助言や対策、生活指導法を数多く学ぶことができ、それを日々の臨床にも活用しています。

「身体面にプラスして、適切な生活指導のできるセラピストに」

その入口としてポケットセラピストを覗いてみませんか?

登録をお待ちしています!

▼ご興味を持たれた方( PT/OT向け ポケットセラピスト紹介ページ)

https://www.pocket-therapist-recruit.site/

>>【全国どこでも電話・メール・WEB相談OK】セラピストの無料転職サポートに申し込む

URL:https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/48-20.html

2)デジタル機器により生じる視機能の弊害(アクセス日:R4.2.9)

URL:https://www.gankaikai.or.jp/press/20190226_1.pdf

3)FNNプライムオンライン:コロナ禍で増加する“眼精疲労”を解消…「マイボーム腺」のケアを眼科医が伝授

URL:https://www.fnn.jp/articles/-/116237

4)Computer Vision Syndrome and Associated Factors among Computer Users in Debre Tabor Town, Northwest Ethiopia

雑誌名:Journal of Environmental and Public Health [PMID: 30305823]

5)厚生労働省 情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン(アクセス日R4.29)

URL:https://www.mhlw.go.jp/content/000539604.pdf

本記事は株式会社バックテックの提供により掲載しています。

他の記事も読む

- ヒップリフトはどこに効く?正しいやり方・効果を徹底解説!

- インクラインダンベルプレスで大胸筋を鍛えよう!正しいやり方や回数をご紹介

- ベンチプレスのフォームを正しく習得するポイントを詳しく解説

- 太らないお菓子はある?ダイエット中におすすめなお菓子と食べるときの注意点

- 太もも痩せに効果抜群なトレーニングとは?生活習慣のポイントも解説

- 肩こりを一瞬で治す方法は?劇的に楽にするストレッチ方法を専門家が解説!

- 自宅でできる背中ストレッチ3選!ハリの原因や対処法について専門家が解説!

- チェストプレスを正しく行うには?セッティングの仕方と注意点をご紹介

- ダンベルフライで胸板を厚くしよう!正しいやり方と効果を高めるポイントを解説

- リバースクランチで腹筋を集中攻略!正しいやり方と効果を高めるコツを解説

- バイシクルクランチで引き締まった腹筋を手に入れよう!正しいやり方をご紹介

- バーベルスクワットの正しいやり方は?正しいフォームとおすすめの重量を解説

- スプリットスクワットはどんなトレーニング?正しいやり方と効果的に行うポイントを解説

- 腸腰筋の効果的なほぐし方は?腰痛が楽になる簡単ストレッチ4選

- 効果的なディップスのやり方は?筋トレ初心者のために分かりやすくプロが解説

- バランスボードの使い方を徹底解説!効果や目的別の選び方も紹介

- ランジ筋トレとは?効果や正しいやり方について徹底解説!

- スクワットの正しいやり方は?姿勢や動作を徹底解説!

- プランクを効果的に行う方法3ステップ!プロが正しいフォームと効果を解説

- インナーマッスルはどんな筋肉?主な働きやトレーニングのメリットを解説