国際生活機能分類(ICF)のコアセットとは

公開日:2019.02.11 更新日:2019.05.13

手足を怪我したり病気があったりする患者さんは、例えば「手足を動かすことができない」、「痛みがある」などの身体の症状を示します。そして、日常生活においても「物を取れない」、「握れない」、「洋服の着替えが一人でできない」、「自動車の運転が難しい」といった動作の難しさのほか、それらが影響して仕事に行けないなどの社会的な難しさも生じることがあります。

一方で、便利な道具の利用などの環境を工夫することで、そういった生活の難しさを軽減させることもできます。リハビリテーションでは、身体の症状を改善させるだけでなく、日常生活や社会生活の支障を軽減するために、動作の方法を工夫したり、環境を調整したりするなどの対策を考えます。

このような心身機能と身体構造、人々が為すすべてのこと(行動、作業、技能)を包括して生活機能(functioning)といい、2001年に世界保健会議で、国際生活機能分類(International Classification of Functioning, Disability and Health: ICF)が承認され、日本においても活用されています。

過去問題【理学療法士】

第52回 午後 第46問

ICFの脳卒中Brief core setに含まれるのはどれか。

- 1.歩行

- 2.痛みの感覚

- 3.運動耐容能

- 4.関節の可動性

- 5.レクリエーションとレジャー

解答と解説

正解:1

ICFの構成要素

■解説

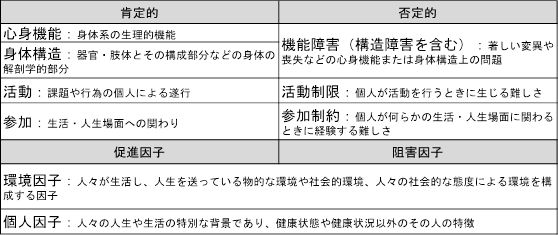

ICFの構成要素は、表1のようにそれぞれ定義されます。ICFは障害のある人だけに限定されず、すべての人に用いることができる分類です。

表1 ICFの構成要素の定義

出典:厚生労働省ホームページから引用して作成

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html

そして、図1に示すように構成要素間の相互作用は双方向性です。このICFは臨床での利用だけでなく、統計・研究・社会政策・教育ツールとして使用できます。

図1 ICFの構成要素間の相互作用

出典:厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/08/h0805-1.html

分類としての構成は、第1レベルから第4レベルまであり、第1レベルに34項目、第2レベルに362項目、第3と第4レベルでは1424項目であり、「細かな項目が多すぎて全体像が分かりづらい」、「包括的すぎて日常的には使用しにくい」といった批判があります。

このような背景から、特定の健康状態・対象者に対する実用的な使用を目的に、2012年時点までに、急性期ケア、亜急性期ケア、長期ケアの医療背景を考慮して31種類のICFコアセットが開発されています。

急性期は、外傷やある健康状態が発生した直後の期間のことです。亜急性期は、急性期後の最初の包括的なリハが提供されるすべての医療環境であり、長期は、ある健康状態の人々が地域に暮らしながら医療とそれ以外のケアを間欠的に受ける期間です。

具体的な病気では、脳卒中や脊髄損傷などの神経系疾患、心疾患や閉塞性肺疾患などの呼吸循環器系疾患、変形性関節症や関節リウマチなどの筋骨格系疾患などのICFコアセットが開発されています。

ICFコアセットは、一般ICFコアセット(Generic ICF core sets)、短縮ICFコアセット(Brief ICF core sets)、包括的ICFコアセット(Comprehensive ICF core sets)の3種類があります。

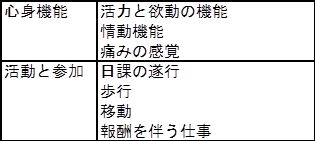

包括版は特定の健康状態に対して、広い範囲のカテゴリーを含み、短縮版は簡潔な評価に用いられる最小限の項目で構成されています。一般セットは、健康状態や医療背景を特定せずに用いることができる7つのカテゴリーで構成されています(表2)。

表2 一般ICFコアセットの7つのカテゴリー

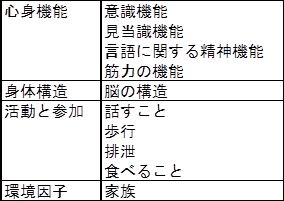

脳卒中ICFコアセットは、長期ケアに含まれ、2004年にその包括的ICFコアセットと短縮ICFコアセットが報告されました。包括的ICFコアセットは、全体で130項目であり、心身機能で41項目、身体構造で5項目、活動と参加で51項目、環境因子で33項目から構成されています。短縮ICFコアセットは、心身機能4項目、身体構造1項目、活動と参加4項目、環境因子1項目の合計10項目で構成されています(表3)。

したがって、ICFの脳卒中Brief core setには歩行が含まれ、痛みの感覚、運動耐容能、関節の可動性、レクリエーションとレジャーは含まれません。

表3 脳卒中の短縮版ICFコアセットの10項目

【実務での活かし方】

脳卒中では意識障害、運動麻痺、運動失調、感覚障害、構音障害、失語、嚥下障害、失行、失認、認知機能障害など、多様な機能障害を示します。さらに発症からの時期によってその症状の有無や程度は様々です。さらに同程度の機能障害であっても、年齢などの個人因子や物理的・人的環境も患者さんによって異なります。

そのため、個々の機能障害や能力などを、詳細に評価することも必要ですが、まずは大まかに問題となる機能や能力の情報を収集して、全体像を把握して、特に問題となる点とそれほど問題とならない点を見極めることが大切です。

臨床現場でICFやICFコアセットを利用することで最も良い点は、患者さんの生活機能と障害・問題を概観することができる点です。生活上の問題を整理でき、リハビリテーションにおける介入目標や効果を明確化することができます。また、介入効果を確認するためにも活用できるほか、患者さんや多職種間で、情報を共有するためにも有効に活用できます。特に患者さんと情報を共有することで、目標の設定に患者さんが関与でき、リハビリテーションの時間や日常生活において、運動や動作の遂行に患者さんが積極的に取り組むことが期待されます。

実際の脳卒中の患者さんでは、高齢者の方も多く、脳卒中以外の病気や問題を伴う方も少なくありません。そのような場合には、ICFコアセットを活用する際に、脳卒中コアセット以外に、一般コアセットやその他の病気のコアセットを合わせて使用することが必要です。

臼田 滋

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

群馬県理学療法士協会理事

理学療法士免許を取得後、大学病院で勤務し、理学療法養成校の教員となる。

小児から高齢者までの神経系理学療法が専門。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法