めまいに対する運動療法の基礎知識

公開日:2022.04.11

文:臼田 滋(理学療法士)

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

「めまい」は多くの人が感じる自覚症状のひとつで、いろいろな表現で訴えられます。患者によってその訴えがさまざまで、原因が多様であることもあり、その対処には難渋することもあります。

主に末梢性のめまいは、内耳の迷路・前庭の機能不全が主な原因であり、前庭リハビリテーションとしての運動療法も行われています。

今回、紹介する理学療法士の国家試験過去問題は、めまいに対する運動療法の基礎となる知識を取り上げたものです。まずはめまいについての知識を深め、臨床に役立てていきましょう。

めまいとは?

めまいを訴える人は多く、2019年の国民生活基礎調査では、めまいの有訴者率は人口1000人に対して21.6人。性別で見ると、男性が12.8人、女性は29.7人と女性に多い傾向があります。

参考:2019年国民生活基礎調査の概況(厚生労働省)

ひと言で「めまい」といっても、その症状は多岐にわたります。

回転性めまい(vertigo)

目が回る、自分がぐるぐる回っている、まわりがぐるぐる回っている、床が傾く、壁が倒れてくるなどの「回転感」が主な特徴

浮動性めまい(dizziness)

ふわふわする、身体がふらつく、身体が不安定な感じ、宙に浮いている感じ、目の前が真っ暗になるなどと訴える「浮動感」が主な特徴

起立性低血圧によるめまい

急に立ち上がった時に起こるふらつき、いわゆる立ちくらみや軽い意識障害

めまいの原因は?めまいの種類を知る

身体の平衡状態は、前庭感覚、視覚、体性感覚(表在感覚と深部感覚)の感覚情報を中枢神経系で統合することで、眼球運動や四肢・体幹の運動、自律神経活動によって制御されています。

これらの感覚情報間のズレや、中枢神経系での統合に問題がある場合に生じる異常な感覚が「めまい」であり、身体の不安定感を覚える不快な自覚症状です。

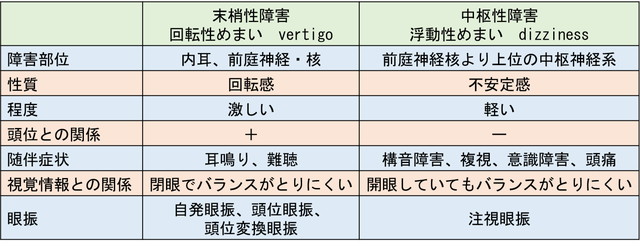

一般に、「回転性めまい」は末梢性障害、「浮動性めまい」は中枢性障害です(表1)。

末梢性のめまいは内耳、前庭神経およびその核、中枢性のめまいは前庭神経核より上位の神経系の障害で生じます。

前庭感覚の情報は、脳幹にある前庭神経核に入力され、さらに小脳は前庭神経核に作用して平衡状態の調整を行なっていますので、脳幹や小脳の血流障害では、末梢性のめまいに類似した回転性めまいを生じやすくなります。

末梢性障害では、頭位によって生じることが多く、耳鳴りや難聴などの随伴症状を伴うことが多いのが特徴で、中枢性障害は、構音障害や複視などの他の神経症状を伴うことが一般的です。

また、眼振を認めることも多くなっています。中枢性障害では、注視することでさまざまな方向への眼振を生じます。末梢性障害では自発眼振が多く、注視することで眼振が減弱し、頭の位置や運動によって一定の方向への眼振を認めるのが特徴です。

「Dix-Hallpike test」や「Supine head-roll test」は、末梢性のめまいを鑑別する特徴的な検査です。

表1 めまいの種類

めまいに対する治療 ~薬物療法と運動療法~

めまいに対する治療としては、原因疾患に対する治療(手術を含む)と、対症療法としての薬物療法と運動療法があります。

(1)薬物療法

薬物療法(表2)としては、急性期、亜急性期、慢性期で主な薬物が異なりますが、抗めまい薬が主に処方されます。

表2 めまいに対する対症療法としての主な薬物治療

| 急性期 | 7%炭酸水素ナトリウム 制吐薬 抗不安薬 |

|---|---|

| 亜急性期 | 抗めまい薬 ・ベタヒスチンメシル酸塩 ・ジフェニドール ・アデノシン三リン酸 |

| 慢性期 | 脳循環改善薬 抗めまい薬 |

(2)運動療法

運動療法は、末梢性のめまいである前庭を障害された患者を対象としておこなわれ、前庭リハビリテーション(vestibular rehabilitation)といわれています。前庭覚を刺激する運動、視覚や深部感覚を使用する運動など、下記のような運動が推奨されています。

1)前庭・視性-眼球運動トレーニング

| a.注視維持トレーニング(頭位変換) | 1点を固視しながら、上下・左右への頭部の運動 |

|---|---|

| b.視性-急速眼球運動トレーニング | 頭を動かさずに、上下・左右の2点を交互に注視 |

| c.視性-緩徐眼球運動トレーニング | 頭を動かさずに、上下・左右に動く指標を眼で追う |

| d.頭部-眼球運動協調トレーニング(頭位変換) | 上下・左右にある指標を、頭を動かしながら注視 |

2)姿勢・歩行制御トレーニング

| a.立位バランス練習 | 頭部を左右への回旋・上下の運動・左右への傾斜、体幹の前後、左右への運動、閉眼・バランスマット上での立位 |

|---|---|

| b.歩行練習 | 歩きながら頭部の左右への回旋・上下の運動、加速と減速、サングラスをかけた歩行やバランスマット上の歩行 |

3)馴化(体位変換)トレーニング

b.左右への寝返り

c.座位からの立ち上がりと着座(起立と着座)

今回取り上げる過去問題は、これらの運動の基本となる前庭覚の感覚受容器について問うています。

《問題》平衡聴覚器について正しいのはどれか。

【理学療法士】第56回 午前64

平衡聴覚器について正しいのはどれか。

<選択肢>

- 1.三半規管は重力に反応する。

- 2.球形嚢班に聴覚受容器がある。

- 3.卵形嚢は角加速度に反応する。

- 4.三半規管の受容器は膨大部稜にある。

- 5.三半規管のクプラは耳石膜で覆われている。

解答と解説

正解:4.三半規管の受容器は膨大部稜にある。

内耳にある管腔の構造が迷路(labyrinth)です。迷路は、骨迷路とその内部のほぼ同型の膜の袋である膜迷路によって構成されています。

骨迷路と膜迷路の間には外リンパ、膜迷路の内部には内リンパと呼ばれる液体が満たされています。迷路は、平衡感覚に関係する半規管と前庭、聴覚に関係する蝸牛に分けられます。

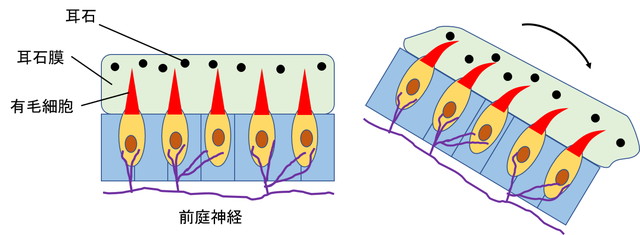

前庭(vestibule)は、迷路の中央部にあります。前庭の膜迷路には、卵形嚢と球形嚢という袋があり、その袋の中に平衡斑と呼ばれる平衡覚受容器があります(図1)。平衡斑には有毛細胞という感覚細胞があり、ゼラチン状の耳石膜の中にのびています。この耳石膜の中には、カルシウム塩である小さな石の耳石が散りばめられています。

<静的平衡覚>

頭部の位置が変化すると、重力の影響で耳石が動き、耳石膜も動いて有毛細胞の毛を曲げます。この刺激で有毛細胞が興奮し、発生したインパルスが第Ⅷ脳神経である前庭神経を経て、頭の位置を脳に伝達します。これは静止時の静的平衡覚であり、身体が静止しているときに、頭部が重力に対してどちらに動いたかを知ることができます。

図1 平衡斑:頭が傾くと、耳石膜の耳石が重力で動き、有毛細胞を刺激する

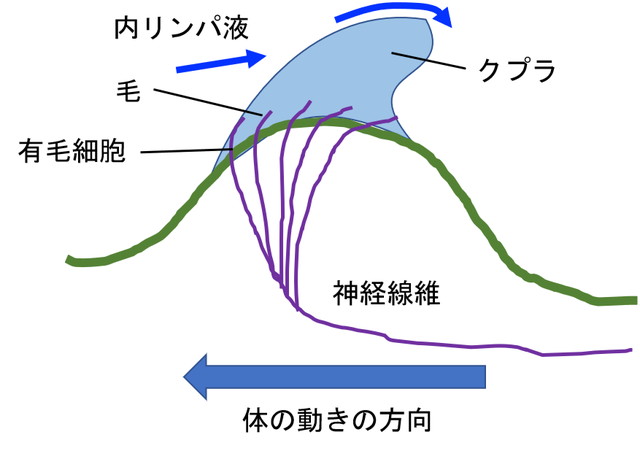

<動的平衡覚>

半規管は3つの半リング状の管が互いに直交しており、どの方向の回転運動に対してもいずれかの半規管が反応します。これは運動している時の動的平衡覚の受容器で、回転運動によく反応します。半規管の根元の膨らんだ部分が膨大部で、その内部の膨大部稜にクプラというゼリー状物質をかぶった有毛細胞があります(図2)。

頭が回転すると、内リンパ液が動き、それによってクプラが動かされ、この動きが有毛細胞を刺激して、前庭神経を経て脳に伝達されます。一定の速度の回転(加速度が0)では内リンパ液の相対的な動きはなくなりますが、速度が増加あるいは減少する場合、つまり、加速度が生じている際には、内リンパ液が動きます。

図2 膨大部稜:体が動くことにより内リンパ液の流れがおこり、クプラが動かされ、有毛細胞に体の動きと反対方向への力が加わる

実務での活かし方

末梢性のめまいに対する前庭リハビリテーションの有効性について、質の高いエビデンスも蓄積されてきており、ガイドラインが作成されています。

アメリカ理学療法士協会の神経系部門のガイドラインにおける主な提言を紹介します。

2.慢性期の一側性前庭機能不全の患者に対して、前庭リハビリテーションを提供すべきである。(エビデンスレベルⅠ、推奨度A)

3.両側性前庭機能不全の患者に対して、前庭リハビリテーションを提供すべきである。(エビデンスレベルⅠ、推奨度A)

4.一側あるいは両側性前庭機能不全の患者に対して、固視の運動としての急速あるいは緩徐眼球運動の単独運動(頭部の運動を伴わない)はおこなうべきではない。(エビデンスレベルⅠ、推奨度A)

5.一側あるいは両側性前庭機能不全の患者に対して、監視下での前庭リハビリテーションを提供しても良い。(エビデンスレベルⅠ-Ⅲ、推奨度B)

6.1日最低3回で、急性期・亜急性期であれば1日に少なくとも12分間、慢性期であれば1日に少なくとも20分間の固視の運動のホームプログラムを処方しても良い。(エビデンスレベルⅤ、推奨度D)

このように、アメリカでは末梢性のめまいに対する治療法のひとつとして、前庭リハビリテーションが確立されています。日本ではまだ耳鼻科領域を中心に一部で実施されている状況です。

新しいテクノロジーの適用を含む、前庭リハビリテーションの発展が期待されます。

>>マイナビコメディカルで積極採用中の理学療法士(PT)の求人を見てみる

[出典・参照]

日本神経治療学会ガイドライン作成員会編:標準的神経治療:めまい(2020)、神経治療 37:769-812、2020

臼田 滋

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

群馬県理学療法士協会理事

理学療法士免許を取得後、大学病院で勤務し、理学療法養成校の教員となる。

小児から高齢者までの神経系理学療法が専門。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法