【例文付き】実習後のお礼状の書き方、ポイント5つ

公開日:2022.09.22 更新日:2024.01.11

学生の皆さん、実習お疲れさまでした!

達成感にあふれている方、ホッとしている方、次の実習に向けて一息つく暇もない方、いろいろいらっしゃるかと思います。

本記事では、実習終了後に感謝の気持ちを伝えるお礼状の書き方や、間違えやすい敬語について解説します。

普段、お礼状はもちろん、お手紙なども書く機会のない方にはちょっと気が重い作業かもしれませんが、例文付きで詳しく説明するので安心してくださいね。

目次

実習後のお礼状の書き方、5つのポイント

お礼状の書き方のポイントは、大きく分けると次の5つです。

お礼状の書き方・ポイント①3日以内に投函しよう!

お礼状は一般的に「1週間以内に出す」とされていますが、これは個人に宛てた(つまり自宅に届く)場合です。

実習先へのお礼状のように医療機関や施設などに送る場合、休日や祝日をはさんでしまうと2日ほどタイムラグが出ることもありますし、大病院であれば、病院に届いたその日にリハビリテーション部門に届くとは限りません。

それら数日を加味した場合、実習終了後3日以内に投函するのがベストです。

お礼状の書き方・ポイント②封書で書く?ハガキで書く?

一般的には、「目上の人に対してのお礼状」は封書が望ましいとされており、ハガキは「やや簡略化したお礼状」という意味合いがあります。迷った場合は封書にしたほうがよいでしょう。

ただ、もらったお礼状をスタッフルームの「掲示板」などのスペースに貼っておくというところも多く、そういった場合、ハガキのほうが掲示する手間もスペースも取らないという利点はあります。

また、ペーパーレスを推進している施設では、一定期間を過ぎたらスキャンして現物は破棄しているところも多く、その場合、ハガキのほうがスキャンしやすいのかもしれません。

書く側としては「ハガキのほうが簡単そう!」というイメージがあるかもしれませんが、ハガキの真っ白なスペースに文章を書くのは、実は結構大変です。罫線の入っている便箋のほうが、真っすぐに書けてバランスが取りやすいと思います。

お礼状の書き方・ポイント③縦書き?横書き?

これは、縦書き一択と考えてよいでしょう。

日常生活では、横書きのほうがなじみがあり書きやすいとは思いますが、フランクな印象を与えてしまいます。

よほどの理由がない限り「手書き・縦書き」を遵守しましょう。

お礼状の書き方・ポイント④宛先・宛名はきちんと確認!

8週間、毎日通った病院でも、実は正式名称がうろ覚えだったりするかもしれません。もう一度、正式名称を調べて、「医療法人〇〇」というところから略さずに書きましょう。

また、施設名だけでなく、部署名が「リハビリテーション科」なのか「リハビリテーション部」なのか、「リハビリテーション室」なのか、きちんと確認しましょう。施設によっては、「リハビリテーション科」と「リハビリテーション室」とが別部署として存在しているところもあります。間違ったところに届かないように注意しましょう。

宛名は、実習指導者のみでよいと思いますが、指導者の姓名はもう一度調べてから書きましょう。

「齋藤」や「渡邊」など、漢字が複数あるものは注意が必要です。デイリーノートへのサインなど、手書きのときは簡略化していても、本当は難しいほうの漢字だった、という場合があります(筆者も、サインをするときは簡略化した漢字を使っていますが、病院での名札やPT免許は別の漢字です)。学校からもらった資料の名簿などでしっかり確認しましょう。

お礼状の書き方・ポイント⑤文章はネットなどの「例文」でも問題なし!

基本的には学校などで配布される例文やインターネットの例文をそのまま使っても問題ありません。しかし、もし少し余裕があるなら、何か具体的なエピソードなどを入れるとさらによいでしょう。

例えば、「感覚障害の評価について悩んでしまったとき、◯◯先生の説明がとてもわかりやすく、自分なりに明確な基準を持って評価できるようになりました」というように、「自分の心に強く残ったこと」「とくにお礼を伝えたい点」を明確にすると好印象です。

ただし、ハガキの場合、文章が不特定多数に見られてしまうため、患者さんの名前を記入するのはNGです。また、あまりにダラダラと長い文章にならないよう心掛けましょう。

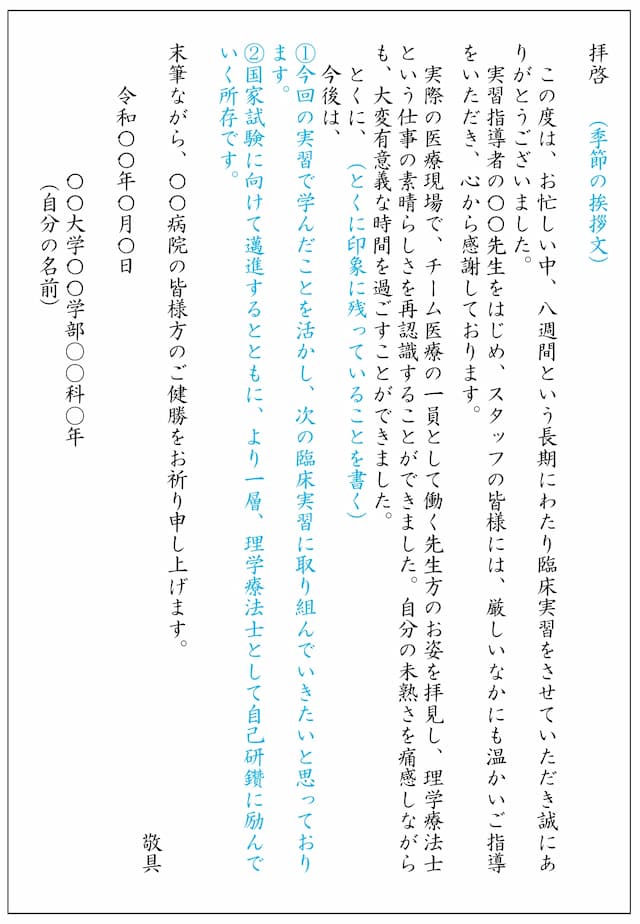

臨床実習先へのお礼状・例文

さて、いよいよ実際に書き始める段階になったら、まずは「季節の挨拶文」を一つ決めてください。インターネットなどで調べることができます。

季節の挨拶文が決まったら、例えば以下のように書いていきます。

【注意】お礼状で使わないほうが良い言い回し

上記のように、比較的シンプルな文章で十分ですが、例えば「具体的なエピソード」などについて書く際、少し注意していただきたい言い回しをお伝えします。

お礼状に限らず、社会人になってからも役立つと思います。ぜひ参考にしてみてください。

①「私が煮詰まってしまったとき…」

「煮詰まる」は「少しずつ結論・解決策に近づく」という意味で使われますが、「迷って、どうしたらよいかわからなくなる」という場合は「煮詰まる」ではなく「行き詰まる」を使いましょう。

最近は、誤用する人があまりに多いため、辞書などでも「昨今は『煮詰まってしまってよい案が浮かばない』のように『行き詰まる』の意味で使われることが多くなっている」などと記載されることもあります。

②「い」抜き言葉・「ら」抜き言葉

「私が〜してるとき……」「ペースト食が食べれるようになり……」などは、文法的に正しくありません。お礼状にとどまらず、目上の人に対しては「私が〜しているとき…」「ペースト食が食べられるようになり…」など、「い」や「ら」をきちんと入れて使いましょう。

③「感謝しかありません」

「〇〇しかない」は本来は「ほかに選択肢がなくやむを得ず〇〇を選ぶ」といった場合に使われる言い方です。話し言葉としてはここ数年でかなり一般的になってきましたが、お礼状などで使うのはやめましょう。

実習先の採用試験を受けるときは、履歴書と一緒に保管されることもある

実習先の病院や施設の採用試験を受けることを考えている人は、少し意識しておきたい点です。

採用試験に申し込んだとき、履歴書などと一緒に実習のお礼状も保管され、面接試験前にもう一度目を通す施設もあることを、頭の片隅に置いておいてください。

もちろん、お礼状の書き方で合否が決まるわけではありませんが、良い印象を持ってもらうことはできるでしょう。

バイザーの心を動かすお礼状が一番のお礼

これまでの話をまとめます。

・実習終了後、3日以内に投函

・封書が望ましい

・手書き、縦書き

・宛先、宛名はもう一度しっかり確認

・内容は例文のままでもOK。具体的で、お礼が1文でもあるとさらによい

たくさん書いてしまいましたが、あまり悩んだり、難しく考えることはありません。明らかな誤字や誤用がなく、全体が整っていれば問題ないのです。受け取った側も、一字一句チェックしながら読んでいるわけではありません。

ただ、学生さんによって「知性が感じられる」「熱意が感じられる」「丁寧さが感じられる」お礼状というのはあります。「〇〇さんらしいね」と、バイザーたちが思わずほっこりしたり、「大変だったけど、指導してよかったな」とうれしくなったりするようなお礼状を送ることができたら、それが一番の「お礼」かもしれません。

■関連記事

【OT教員が教える】作業療法士の辛い実習を乗り越える3つのヒント

【例文あり】病院見学(施設見学)のお礼状・封筒の書き方とマナー

理学療法士(脳卒中認定)/齋藤 里美

札幌の医科大学を卒業後、首都圏の急性期総合病院に約20年勤務。重複障害などで多科にまたがる患者さんの治療・方針の適正化を得意とする。現在は病院を早期退職しフリーランスの医療ライターや編集者として活動中。プライベートでは小中学生3人とチワワ2匹の母。趣味は仕事のほか、ジャズダンスや読書。

他の記事も読む

- スポーツトレーナーで年収1000万円は可能?働き方や必要な条件などについて解説

- 退院時リハビリテーション指導料とは?算定ポイントと実際の指導内容を紹介

- スポーツトレーナーにはどんな種類がある?仕事や資格の違いなどについて解説

- 医療・介護現場でよく耳にする「見当識」とは?見当識障害の症状や適切な関わり方について解説

- 理学療法士のセカンドキャリアには、どんな働き方があるのか?

- 椎間板ヘルニアでやってはいけないことは?悪化させないための予防法についても解説

- 坐骨神経痛でやってはいけないこととは?痛みの原因となる疾患やストレッチ方法も紹介

- リハビリ助手はきつい?仕事内容や向いている人などについて解説

- 理学療法士になるには最短何年かかる?資格取得までの流れを解説

- 言語聴覚士の国家試験の合格率はなぜ低い?受験難易度や試験内容について解説

- 疾患別リハビリテーション料とは?算定要件や施設基準などについて解説

- 作業療法士の離職率は高い?よくある退職理由や長期的に働ける職場を見つけるコツを解説

- 寝たきりで起こる筋力低下に対するリハビリ方法を解説

- 作業療法士の有名な先生はどこで探せばいい?認定制度や研修についても解説

- 気胸の原因とリハビリの重要性とは?禁忌事項も合わせて解説!

- 福祉住環境コーディネーターの合格率は?難易度や試験の概要も解説

- 自費リハビリは違法?正しい選び方や料金や効果について解説

- リハビリ職が副業をするメリット・デメリットは?おすすめの副業5選を紹介

- 理学療法士は生活できない?そういわれる理由と解決策について解説

- 小児領域の言語聴覚士になるには?役割や仕事内容、需要について解説