フレンケル体操とは?目的や効果、実際の方法などについて解説

公開日:2023.11.01 更新日:2024.01.11

文:rana(理学療法士)

小脳性失調症などの患者さんに対して用いられることが多い「フレンケル体操」。リハビリに関わるセラピストなら聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。しかし、具体的な効果や方法についてよくわからないという人も多いかもしれません。

今回はフレンケル体操について現役理学療法士が詳しく解説します。

目次

フレンケル体操とは

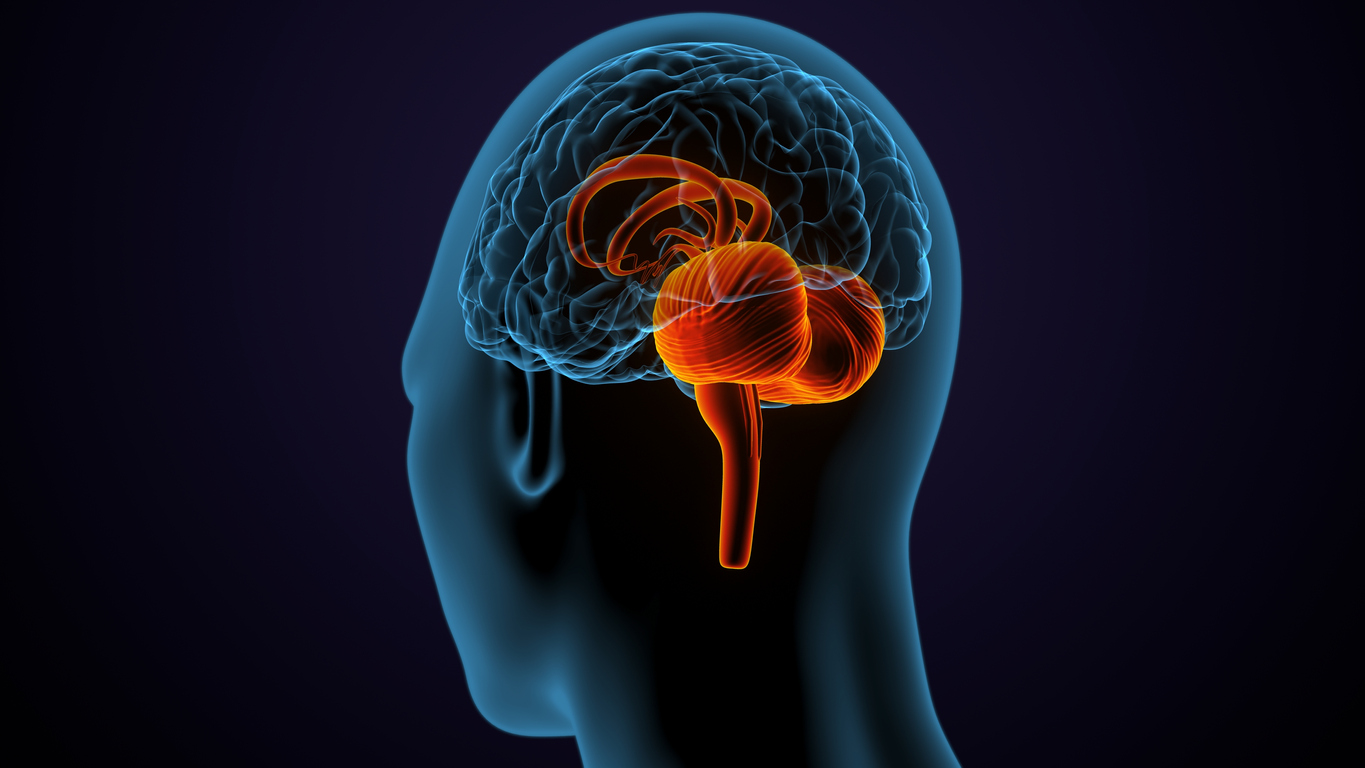

フレンケル体操とは、小脳出血や脊髄小脳変性症などの小脳性失調に対するリハビリで使用される運動療法です。1887年にスイスの神経外科医であるハインリッヒ・セバスチャン・フレンケル教授(Heinrich Sebastian Frenkel)によって開発されました。

フレンケル教授は運動失調のある患者さんに指鼻指試験を実施しましたが、その患者さんは合格基準を満たすことはできませんでした。しかし1ヶ月後、同じ試験を実施したところ、驚くほど改善していたことに気づきました。

フレンケル教授がその患者さんに何をしたのか質問をすると、「指鼻指試験の練習を重ねていた」と答えたとのことです。フレンケル教授は、患者さんに劇的な改善をもたらした訓練方法について興味を持ち、研究を開始したのをきっかけにフレンケル体操が誕生したとされています。

フレンケル体操の対象や目的

フレンケル体操は、運動失調のある患者さんに対して、固有感覚入力の強化・協調運動の再獲得を目的として実施するものです。そのため、運動失調を主症状とする神経内科や脳外科疾患を有する患者さんが対象となります。

運動失調とは、麻痺がないにも関わらず、本来、協調性を持って動くはずの筋肉がスムーズに連携できず、運動や姿勢保持が円滑におこなわれない状態を指します。その原因の1つとして、位置覚や運動覚といった固有感覚が障害されていることが挙げられます。

障害された固有感覚の代償として、視覚的フィードバックを使用し、固有感覚入力の強化、協調運動の再獲得をすることが、フレンケル体操の主な目的となります。

自分が運動している手足を自身の目で認識し、位置や強さを修正するよう、脳からフィードバックすることで運動の再教育を図っていく仕組みです。

方法を覚えれば理学療法士以外のセラピストや機能訓練士でも実施可能

フレンケル体操は、医学的リハビリテーションの専門家である理学療法士が用いる運動療法というイメージがあるかもしれません。しかし、ポイントや注意点を押さえれば、作業療法士や言語聴覚士、機能訓練士でも実施可能です。

デイサービスや介護老人保健施設では、理学療法士や作業療法士がマニュアルを作成し、実際の現場では機能訓練士が実施している場合もあります。

ただし、最初は理学療法士や、フレンケル体操の実施に慣れているセラピストから、実際の方法や注意点などの指導を受けてから実施するのがおすすめです。必要であれば一緒にサポートに入ってもらっても良いかもしれません。

フレンケル体操の一例

フレンケル体操を実施するために、具体的な方法をいくつか紹介しましょう。全ての体操において、視覚を使って運動を修正していくことが重要です。必要に応じて鏡などを使用するのも良いでしょう。

背臥位でおこなう体操

① かかとをマットにつけ、かかとを滑らせるように片方の膝を曲げ伸ばしする

② かかとをマットにつけ、膝を曲げた状態でかかとを滑らせるように股関節を内外に動かす

③ 片方の足全体をマットにつけて、膝を伸ばした状態で股関節を内外に動かす

椅子座位でおこなう体操

① 数分間しっかりと座位姿勢を保持する

② 足の前に目印を置き、片方のつま先でタッチして元の位置に戻す

③ 両膝をつけて椅子から立ち上がり、座る

立位でおこなう体操

① 立った状態で重心を左右の足に移す

② 足を前後にそろえるタンデム肢位を取り、立位を保持する

③ 床に平行線を引き、その上を外れないようにして歩く

ご紹介したのはフレンケル体操の一例ですが、120以上の運動項目が存在し、必要に応じて選択されるのが一般的です。

フレンケル体操の注意点

フレンケル体操を実施する上での注意点として、主に以下の2点が挙げられます。

1.正常可動域範囲内で実施する

先にも説明したように、フレンケル体操の対象となる患者さんは、運動失調や深部覚低下があるケースがほとんどです。しかし、運動失調や深部覚低下があると、運動のコントロールが難しく、正常可動域を超えて関節が動いてしまう可能性があります。正常可動域を逸脱すると、関節や筋肉を損傷してしまうリスクが高まるため、必ず正常範囲内で実施するようにしましょう。

2.転倒に留意する

運動失調があると、バランスが取りにくいため、転倒してしまう可能性があります。必ず近くで見守る、または手すりなどを使用するなど、転倒予防の対策を取るようにしましょう。

フレンケル体操における難易度の調整

フレンケル体操は、実施する患者さんの身体レベルに応じて難易度を調整する必要があります。難しすぎると継続しにくく、転倒などが起こりやすくなります。一方で、簡単すぎると思うような改善効果が得られません。目安として成功が6~7割、失敗が3~4割程度の難易度を設定するのが理想的です。難易度の調整をする際、以下のような点を重視することが大切です。

姿勢

最初は安定している臥位からはじめ、四つ這い、座位、立位と、徐々に支持基底面を限定した姿勢にレベルを上げていくようにしましょう。姿勢を変える際は転倒に留意が必要です。

運動の複雑性

はじめは片方だけの単純な運動から開始し、両方の運動、片方での複雑な運動、両側での複雑な運動というように、徐々に複雑な複合運動へと進める必要があります。

運動の範囲と速さ

広い範囲での運動は、狭い範囲の運動よりも容易です。また速い運動は、ゆっくりとした運動よりも容易になるため、同じ運動でも、実施する範囲と速度を変えることで難易度の調整が可能です。

視覚

フレンケル体操は、視覚的フィードバックを用いて固有感覚を代償すると前述しました。ですが、最終段階では閉眼での体操にもチャレンジしてもらいます。運動の成功率や身体レベルを見極め、徐々に視覚情報を減らすような計画を立てましょう。

ポイントを押さえてフレンケル体操を実施しよう

フレンケル体操は、運動失調のリハビリで用いることが多いため、中枢疾患の患者さんを担当しているセラピストは、実施する機会が多いかもしれません。失調症状へのリハビリは苦渋することも多いですが、運動療法の1つとして活用してみてはいかがでしょうか。

rana(理学療法士)

総合病院やクリニックを中心に患者さんのリハビリに携わる。現在は整形外科に加え、訪問看護ステーションでも勤務。 腰痛や肩痛、歩行障害などを有する患者さんのリハビリに日々奮闘中。 業務をこなす傍らライターとしても活動し、健康、医療分野を中心に執筆実績多数。

他の記事も読む

- 保育・教育現場で活動する作業療法士――子どもの発達を支える仕事の魅力に迫る

- パーソナルトレーナーはやめとけと言われる理由3選!その将来性も合わせて解説

- 理学療法士に向いていない学生の特徴は?学校入学前に知っておきたいこと

- 脊柱管狭窄症でやってはいけないこととは?症状や原因などについても解説

- 運動器リハビリテーションとは?対象患者や点数、施設基準などについて解説

- 作業療法士が別の道で働くならどんな仕事があるか?実例をもとに詳しく解説

- 鎖骨骨折のリハビリ内容は?日常生活での注意点と自分でできるリハビリについても紹介

- 嚥下訓練「パタカラ体操」のやり方と効果を解説【自宅で実践!】

- 脳動脈の支配領域の覚え方は?脳血管との関連性や閉塞時の症状についても解説

- 関節リウマチでやってはいけない仕事とは?向いている仕事や働きやすい職場環境について解説

- 端座位とは?メリットや必要な機能、リハビリ方法などについて解説

- 拘縮とは?概要や原因、予防方法などについて解説

- こんな道もある! セラピストの仕事「エンパワーメントで高齢者の食・望む暮らしをサポート」

- 【福祉住環境コーディネーター受験】いきなり2級を受けてもよい?合格率や試験対策などを解説

- 言語聴覚士で年収1000万円は実現可能?リアルな年収実態と年収アップ方法を解説

- 機能訓練指導員とは?仕事内容や必要な資格などについて解説

- FIMの評価方法とは?特徴やメリット、項目などについて解説

- 半月板損傷でやってはいけないこととは?リハビリの内容や気をつけるべきことを解説

- 手指のリハビリが必要なのはこんなとき!自宅でできる自主トレ方法も紹介

- こんな道もある! セラピストの仕事「性の特性を踏まえてライフステージごとの健康を支えたい」