ICF(国際生活機能分類)から障害を見直す

公開日:2018.02.16 更新日:2023.03.14

文:福辺 節子

理学療法士/医科学修士/介護支援専門員

30年間近く他職種と共に仕事をしてきて感じたことは、セラピストの特化する役割・才能は「評価」ではないか、ということです。

トップダウンで検査項目をチョイスし、自身で検査をして結果を出し、検査結果から評価を組み立て、目標、プログラムの立案までをやってしまうという、PTやOTなら当たり前の評価方法は他の医療職ではあり得ません。私たちは「評価」において、かなり特殊な職種ということです。

評価とは援助活動に先立って行われる一連の過程で、アセスメントともいいます。利用者の全体像やどのようなケアを必要としているかを知るための情報収集と情報分析を行い、利用者の真のニーズとそれを実現するためにどんな課題を解決していくのかを探っていく過程です。

利用者の全体像「この人はどんな人?」は「心身構造・機能」。「何ができるの?何をしているの?」は「活動・参加」、また、「私たちに何ができるの?」は「環境」(ケア力・物理的環境など)です。評価の項目はそのままICFの因子で書き換えることができるのです。

「国際生活機能分類」ICFとは?

みなさんもご存じのように、ICF (International classification Functioning ,Disability and Health) 「国際生活機能分類」はICIDH「国際障害分類」(1980年)の内容や考え方を発展させて、WHOが2001年に発表したものです。

ICIDHと ICFには2つの大きな違いがあります。まず一つ目はそのタイトルが表すように、ICIDHが障害の分類を目的としているのに対し、ICFとは私たちの心身の機能・構造、日々の生活(家庭・仕事・教育・学習・社会生活など)を扱うものです。対象は障害者だけではなく、全ての人間です。障害というマイナス面でなく、プラス面も記述できるようになっています。

もう一つの大きな違いは「環境因子」という観点を加えたことです。環境因子は生活機能と障害のあらゆる構成要素と相互に作用しあっています。

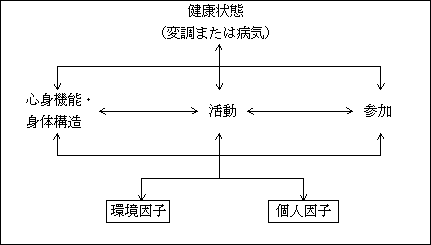

図 ICFの構成要素間の相互作用

上の図を見ればICFにおける構成要素間の相互作用の理解がしやすいかもしれません。

各要素の間にはダイナミックな相互関係が存在するため、一つの要素に介入するとその他の一つ、または複数の要素を変化させる可能性があります。常に予測可能な1対1の関係ではなく関係の方向性も一歩通行ではなく双方向です。

例えば、私が下腿を切断しているのは、bad newsでもなければgood newsでもありません。ただの身体構造です。私は義足さえ装着してしまえば活動も参加も制約を受けません。ADLもしていますし、PTという職業に付き家庭も持っています。日々の生活の中で社会的にも精神的にもハンディキャップを感じておらず、周りの人間も私自身も私を障害者と思っていません。しかし、それは環境因子が大きく影響しています。

障害者のボーダー

私は1970年代の日本で下腿を切断したのでPTになる道を選びました。私がもしカンボジアやアフリカに生まれて地雷を踏み切断者になったとしたらどうでしょう。義足もなく教育も受けられなかったことでしょう。あるいは1950年以前の日本では義足を着けて歩けたとしても職業に付くことは難しかったと思います。反対に私が切断した時期がもう少し後だったとしたら、アスリートになってパラリンピックに出場するなど、当時の私が絶対無理とあきらめていた職業を選んでいたかもしれません。

同程度の脳損傷を受けた対象者さんが、皆同じ片麻痺の回復レベルで退院するとは限りません。在宅か入所なのか、あるいは家に帰っても介護保険のどんな制度を利用するのか、またそのサービスの善し悪しでも、対象者さんのその後は大きく変わってきます。環境因子は時には個人因子よりもその人の現在や未来に影響を与えます。

もう一つ確認しておきたいことがあります。障害の概念についてです。

私は膝から下10cmくらいで下腿を切断しています。日本の法律では私は4級の身体障害者です。

では、足首から下を切断した人は障害者なのでしょうか? 拇指の切断ではどうでしょう? 小指ではどうですか? 障害者手帳の等級は法律上での取り決めに過ぎません。障害者とそうでない人とのボーダーラインはどこなのでしょうか? 欠陥や不都合がどれくらいあると障害で、どれくらいまでだと障害ではないのでしょうか。そもそもその境界を決めることに意味があるのでしょうか。

例えば、現在の日本で生活する限り視力が0.1でもそんなに不自由はありません。けれども、アフリカの奥地や原始時代では、その身体能力では独りで生きていくことは不可能です。0.1の視力ではあっという間にライオンや恐竜の餌食になることでしょう。現代の日本では何の不自由はなくとも、狩が重要な地域や原始の社会では、0.1どころか1.0の人でも障害者です。時代地域、社会など、求められるレベルによって障害者であるかないかの境界線は変動します。

障害と呼ばれているものも個性や特徴の一つです。「個性」ではあるはずのあることが何かの不都合を持ったときに「障害」と呼ばれることがあります。そしてそれは「環境」に大きく左右されます。個性や特徴を障害と感じるかどうかはその人の主観です。その人自身が価値を付ければよいのです。

切断された下腿に対するプラスマイナスの評価……いわゆる一般的な価値観は、自身や周りの人たちの思いこみや、多くの人のあやふやなイメージが作り出した幻想です。経済的価値や社会的価値は周りの人が付けるかもしれませんが、機能的価値や存在価値は自分で決めるものだと思います。

普遍的な「リハビリテーション」概念

人として、生物として、宇宙に存在するものとしての価値はどれも皆等しく同じです。私たちは宇宙を構成する一つの分子です。何が「より価値がある」ということもありません。

「障害があっても(障害というものがそもそもあるかどうかは別にして)歳を取っても、人としてみんな同じ価値なのだ」これはリハビリテーションの基本的概念です。

ICFは21世紀における障害や生活の概念を示しています。マイナスからプラスへの転換、環境のもつ意味、そして私たちはセラピーやケアという環境を整える仕事をしています。相手と自分の価値が等しいものだと納得できて初めて、相手と自分の人(生物)としての尊厳を守ることができるのではないでしょうか。

次回は評価の内容についてお話したいと思います。

福辺 節子 (ふくべ せつこ)

理学療法士・医科学修士・介護支援専門員

一般社会法人白新会 Natural being代表理事

新潟医療福祉大学 非常勤講師

八尾市立障害者総合福祉センター 理事

厚生労働省老健局 参与(介護ロボット開発・普及担当)

一般社団法人 ヘルスケア人材教育協会 理事

大学在学中に事故により左下肢を切断、義足となる。その後、理学療法士の資格を取り、92年よりフリーの理学療法士として地域リハ活動をスタート。「障がいのために訓練や介助がやりにくいと思ったことは一度もない。介護に力は必要ない」が持論。現在、看護・介護・医療職などの専門職に加え、家族など一般の人も対象とした「もう一歩踏み出すための介助セミナー」を各地で開催。講習会・講演会のほか、施設や家庭での介助・リハビリテーション指導も行っている。

<著書>

イラスト・写真でよくわかる 力の要らない介助術/ナツメ社(2020)

生きる力を引き出す!福辺流 奇跡の介助/海竜社(2020)

マンガでわかる 無理をしない介護/誠文堂新光社(2019)

福辺流力と意欲を引き出す介助術/中央法規出版(2017)

他の記事も読む

- スポーツトレーナーで年収1000万円は可能?働き方や必要な条件などについて解説

- 退院時リハビリテーション指導料とは?算定ポイントと実際の指導内容を紹介

- スポーツトレーナーにはどんな種類がある?仕事や資格の違いなどについて解説

- 医療・介護現場でよく耳にする「見当識」とは?見当識障害の症状や適切な関わり方について解説

- 理学療法士のセカンドキャリアには、どんな働き方があるのか?

- 椎間板ヘルニアでやってはいけないことは?悪化させないための予防法についても解説

- 坐骨神経痛でやってはいけないこととは?痛みの原因となる疾患やストレッチ方法も紹介

- リハビリ助手はきつい?仕事内容や向いている人などについて解説

- 理学療法士になるには最短何年かかる?資格取得までの流れを解説

- 言語聴覚士の国家試験の合格率はなぜ低い?受験難易度や試験内容について解説

- 疾患別リハビリテーション料とは?算定要件や施設基準などについて解説

- 作業療法士の離職率は高い?よくある退職理由や長期的に働ける職場を見つけるコツを解説

- 寝たきりで起こる筋力低下に対するリハビリ方法を解説

- 作業療法士の有名な先生はどこで探せばいい?認定制度や研修についても解説

- 気胸の原因とリハビリの重要性とは?禁忌事項も合わせて解説!

- 福祉住環境コーディネーターの合格率は?難易度や試験の概要も解説

- 自費リハビリは違法?正しい選び方や料金や効果について解説

- リハビリ職が副業をするメリット・デメリットは?おすすめの副業5選を紹介

- 理学療法士は生活できない?そういわれる理由と解決策について解説

- 小児領域の言語聴覚士になるには?役割や仕事内容、需要について解説