施設トイレ内の転倒事故で利用者が大怪我。責任は誰にある?

公開日:2019.06.07 更新日:2019.07.05

こんにちは。

弁護士の中沢信介です。

弁護士の中沢信介です。

今回は、リハビリに携わっている方々、皆さんの間で必ず問題となる転倒というテーマを取り上げたいと思います。高齢者の転倒はその後のQOL(クオリティーオブライフ)の著しい低下や死亡事故を引き起こす大変重大な問題です。どのような場合に、法的な責任が発生するかを勉強することにより日ごろの業務に活かしていただければと思います。

- 中沢弁護士

- A次郎さん、こんにちは。前回の裁判例の教訓を活かすことはできていますか。

- A次郎さん

- 大変ではありますが、小まめに記録をとるように心がけています。

- 中沢弁護士

- そうですか。非常にいいことですね。この調子で一緒に勉強をしていきましょう。ところで、A次郎さん、結婚することになったんですよね!

- A次郎さん

- えっ、いきなりなんですか(汗)

- 中沢弁護士

- いやいや、めでたいなと思いまして。A次郎さんが結婚ですか……高校時代、色々なことがありましたよね。あの頃お付き合いしていたのは……

- A次郎さん

- その話はまた今度しましょう!今はとにかく勉強をしましょう!さっ、さっそく始めましょう!!

- 中沢弁護士

- そうですか? 残念ですね。では、さっそく始めていきましょうか(笑)

質問

- A次郎さん

- 高齢者のリハビリを担当しているとやはり転倒のことが気になります。高齢になると皆さん足腰が弱くなってきて転びやすくなってしまうんですよね。そこで、今回は転倒の判例について教えて下さい。

- 中沢弁護士

- わかりました。デイケア、デイサービス、ショートステイなど、どの場面でも必ず問題となるトイレに関する裁判例を取り上げてみたいと思います。

判例の事案

- 中沢弁護士

- 今回取り上げるのは、平成17年3月22日に横浜地方裁判所で判決となった事件についてです。

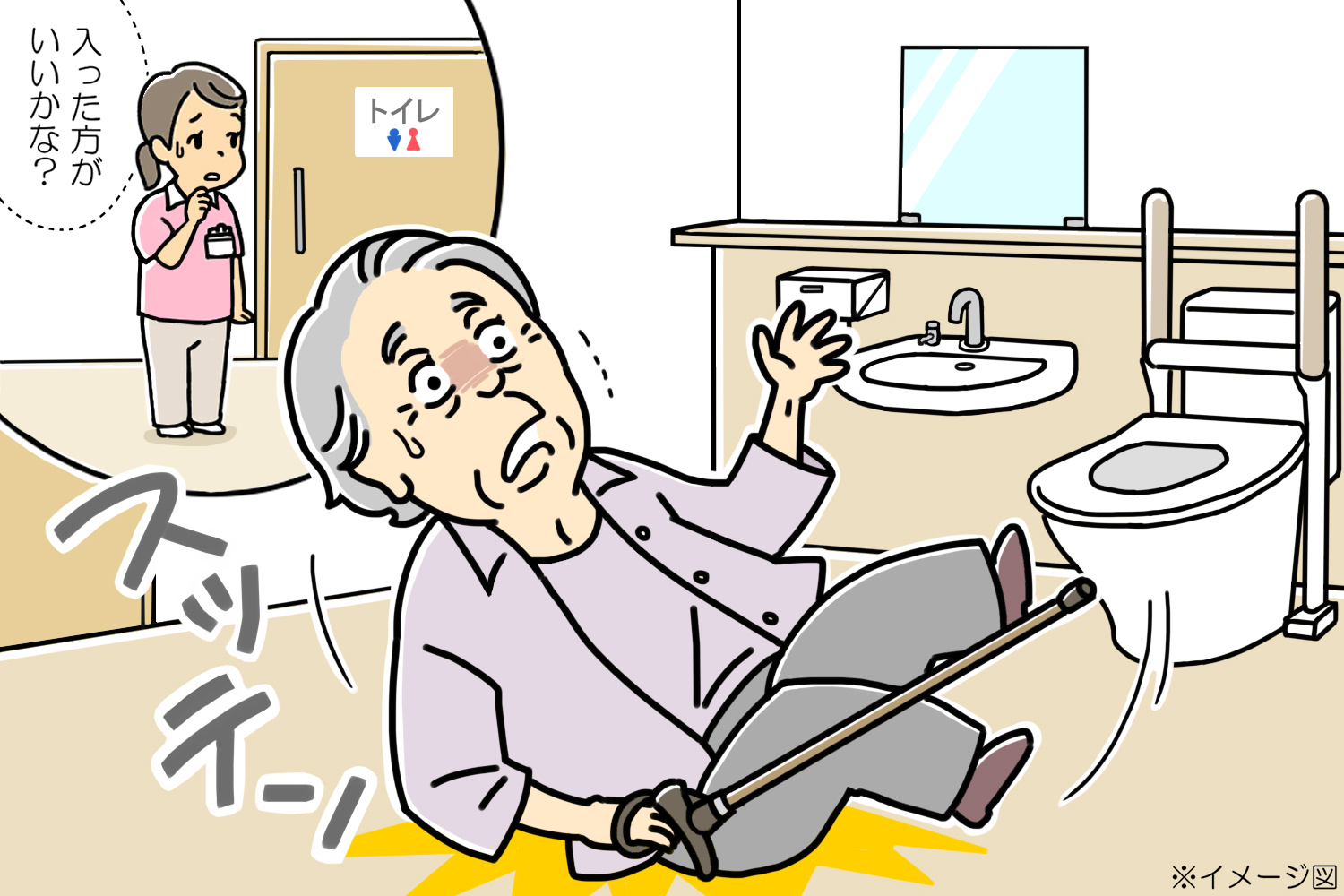

具体的には、通所介護ホームでデイサービスを受けていた85歳(事故当時)の女性(Xさん)がトイレの内部で転倒して、右大腿骨頸部内側骨折(みぎだいたいこつけいぶないそくこっせつ)の傷害を負い、その結果、重篤な後遺症を残した事案です。 - A次郎さん

- Xさんはどういう方だったのですか。

- 中沢弁護士

- Xさんは、昭和60年ごろ70歳の時に、左大腿骨頸部を骨折しました。今回紛争となっている通所介護サービスの利用を開始したのは、平成11年になってからで、その当時、Xさんは、82歳です。週1回、デイサービスを利用していました。平成12年には、介護保険法上の要介護状態区分について、要介護2と認定されていました。

- A次郎さん

- それであれば、Xさんは、おおむね、日常生活動作について部分的な介護を要する状態ということですね。

- 中沢弁護士

- そうですね。

Xさんは、平成13年2月になって、当該通所介護サービスの施設の玄関ホールでつまずき、しりもちをついて転倒しました。それ以降、施設の職員の方々も、Xさんが移動するときは、見守りまたは付添いなどの介助が必要であると認識し、実際に通所介護記録書にそのような内容の記載をするようになりました。事故が発生したのは、平成14年7月1日なのですが、その直前のXさんの状況は、何かにつかまらなければ立ち上がることはできず、基本的には手元にある杖を支えとして立ち上がっていました。また、Xさんは歩行時に常時杖を利用していましたが、不安定でいつ転ぶかわからない状況でした。 - A次郎さん

- どういう状態で事故が起きたのですか。

- 中沢弁護士

- Xさんは、事故当日、送迎を待っている間、施設内にあるソファーから、いつも通り杖を使い、トイレに向かいました。この時、Xさんは、いつも利用しているトイレとは違う、ソファーに近いトイレに向かいました。そのトイレは、大きめの作りのトイレでした。トイレの入り口までは、職員が、付き添って行きました。しかし、トイレに到着して、ドアを開けたところで、Xさんが、「自分一人で大丈夫だから」といって、トイレに入りドアを閉めてしまいました。そのため、職員としては、中に入るか迷ったのですが、出てきたところで再び付き添おうと考え、その場を離れ、数メートル先の洗濯室で洗濯物を取り出そうとしていました。そうしたところ、Xさんは、トイレに入って、2、3歩、歩いたところ、右手に持っていた杖が突然右の方に滑ったため、横転し、右足の付け根を強く打ってしまいました。Xさんは、横転直後、痛いと叫んだため、すぐ近くにいた職員がトイレ入口まで駆け寄って、トイレを開け、横転したXさんを発見しました。

争点

- A次郎さん

- 何が争いとなったのですか。

- 中沢弁護士

- 今回争いとなったのは、職員に安全配慮義務違反があったのかという点ですね。

- A次郎さん

- 安全配慮義務違反というのはどのようなものなのでしょうか。

- 中沢弁護士

- 今回、Xさんは、当該施設と、通所介護サービスを行ってもらうという契約をしたわけですね。そういった契約をした以上、施設側には、施設内で転倒などを防止する義務が発生します。その義務に違反したかどうかという点が争われたわけですね。

判断

- A次郎さん

- 実際に転んだのは、ドアを閉めたトイレの内部だったんですよね。内部まで付き添うかというのは、私たちにとってかなり悩ましいところです。高齢者の方のご意思を尊重したいと考えるからです。

- 中沢弁護士

- そうですよね。ただ、今回の裁判でも安全配慮義務違反が認められてしまいました。

- A次郎さん

- そうなんですか……判断のポイントはどこにあるのでしょうか。

- 中沢弁護士

- 今回の判断の大きなポイントは、Xさんが、普段は使っていない大きなトイレを利用したという点にあると思います。今回Xさんが入ったトイレというのは、入り口から便器までの距離が1.8メートル、横幅が1.6メートルもありました。また、手すりは便器の周りにあるだけで、壁には設置されておらず、掴まるところがありませんでした。Xさんが転倒する危険というのは、施設の職員であれば誰もが認識しており、そのような状態のXさんを掴まる場所がないところに一人で行かせた場合には、転倒する危険があることは十分に予想することができたにもかかわらず、Xさんが便器のところに行くまで付き添うことをしなかったのは、安全に配慮する義務に違反したと判断されました。

- A次郎さん

- でも、Xさんがトイレの扉を閉める直前に「自分一人で大丈夫だから。」と言っているんですよ。Xさんがそう言い切ったのですから、それに反発して無理に入るのは難しいと思うのですが……

- 中沢弁護士

- A次郎さんが言うのもごもっともだと思います。その点についても、裁判所は判断をした上で、責任を認めているんですね。

- A次郎さん

- どういう理屈なのですか。

- 中沢弁護士

- 今回Xさんが入ったトイレは、普段Xさんが利用していない大きなトイレであり、転倒の危険性が普段より高かったわけです。

- A次郎さん

- はい。そうだからこそ、職員さんも中に入るか迷ったんだと思います。

- 中沢弁護士

- そのようなトイレに一人でXさんが入ると言った場合には、Xさんが拒絶の意思を一度示すだけでは足りず、専門的知識を有する職員の方から、介助の必要性・介助を受けない場合の危険性をしっかり説明し、それでもXさんの方から、拒絶の意思が示されるといった状況が必要ということです。そこまでいかないと専門職としての義務を尽くしたことにならないと判断されました。

- A次郎さん

- そうなんですか。たしかに、一度、Xさんが拒否しただけで、どんな状況でも専門職の責任が無くなるというのはおかしいかもしれませんね。

- 中沢弁護士

- そうですね。これが今回のポイントですが、認知症の方などではなく、意識が清明な利用者にはしっかり判断の材料となることを伝えて、それに基づいて判断をしてもらうことが必要だということですね。

他方で、今回、裁判所は、Xさんが、普段使わないトイレを利用することを自ら選択し、付添いを拒絶した点を考慮し、過失相殺というものを認めました。 - A次郎さん

- 過失相殺というのは何ですか?

- 中沢弁護士

- 過失相殺というのは、加害者に責任を負わせる一方で、損害の公平な分担という制度趣旨に基づき、被害者に過失がある場合には、その点を考慮して、加害者が支払う賠償金額を減額しようという制度です。過失相殺がよく出てくるのは交通事故の裁判のときです。

- A次郎さん

- こういった事案でも適用されるのですね。

- 中沢弁護士

- そうですね。今回は、Xさんが自ら普段と違うトイレを利用することを選択し、その上で付添いを拒絶したことから、その過失を考慮して、職員側の責任を3割減額することとしました。結果、職員側は、1253万円程度の金額を支払うことになりました。

- A次郎さん

- それでも大変な金額ですね。

- 中沢弁護士

- 今回、Xさんはこの事故で要介護4と認定され、おおむね、介助なしに日常生活を営むことが困難な状態になってしまったことが、大きい要素といえると思います。

さて、今回のまとめですが、やはり先ほどお伝えした通りで、利用者が拒絶の申し出をしたからといって直ちに付添いなどの介助をやめるのではなく、専門職として、介助の必要性とそれを行わないことによってもたらされる危険性を利用者に真摯に説明する必要があるということです。 - A次郎さん

- わかりました。利用者の方には丁寧な説明を日ごろから行うように心がけます。ありがとうございました。

中沢信介 弁護士

弁護士。1984年生まれ。2013年弁護士登録。

明治大学経営学部会計学科卒業後に弁護士になることを決意。明治大学法科大学院修了。法教育にも力を入れており年間十数件程度の小・中学校や高校を訪問している。

多数の医療関係の法人の顧問も務め、病院の第三者委員会の委員としての経験も有している。

他の記事も読む

- リハビリ職が副業をするメリット・デメリットは?おすすめの副業5選を紹介

- 理学療法士は生活できない?そういわれる理由と解決策について解説

- 小児領域の言語聴覚士になるには?役割や仕事内容、需要について解説

- NHISSとは?評価方法や点数、注意点などについて解説

- タンデム歩行とは?目的や評価のポイントについて解説

- 保育・教育現場で活動する作業療法士――子どもの発達を支える仕事の魅力に迫る

- パーソナルトレーナーはやめとけと言われる理由3選!その将来性も合わせて解説

- 理学療法士に向いていない学生の特徴は?学校入学前に知っておきたいこと

- 脊柱管狭窄症でやってはいけないこととは?症状や原因などについても解説

- 運動器リハビリテーションとは?対象患者や点数、施設基準などについて解説

- 作業療法士が別の道で働くならどんな仕事があるか?実例をもとに詳しく解説

- 鎖骨骨折のリハビリ内容は?日常生活での注意点と自分でできるリハビリについても紹介

- 嚥下訓練「パタカラ体操」のやり方と効果を解説【自宅で実践!】

- 脳動脈の支配領域の覚え方は?脳血管との関連性や閉塞時の症状についても解説

- 関節リウマチでやってはいけない仕事とは?向いている仕事や働きやすい職場環境について解説

- 端座位とは?メリットや必要な機能、リハビリ方法などについて解説

- 拘縮とは?概要や原因、予防方法などについて解説

- こんな道もある! セラピストの仕事「エンパワーメントで高齢者の食・望む暮らしをサポート」

- 【福祉住環境コーディネーター受験】いきなり2級を受けてもよい?合格率や試験対策などを解説

- 言語聴覚士で年収1000万円は実現可能?リアルな年収実態と年収アップ方法を解説