【管理栄養士執筆】高齢者の脱水症を予防するには?脱水のサインと水分補給のポイント

公開日:2021.07.15 更新日:2021.07.30

文:篠塚 明日香

(管理栄養士・分子栄養学カウンセラー)

人間の体にとって必要不可欠な水分は、喉を潤したり熱中症を防いだりするだけでなく、体の様々な働きを調節する作用を担っています。

水分が不足する状態を脱水症といいますが、高齢者の脱水症を予防するためには、そのサインに早く気づき補給することが欠かせません。

しかし高齢になると、飲料からの水分摂取が進まないことも多く、「どうしたらいいのか悩ましい……」といった声もよく聞かれます。今回は脱水症を予防するためにおさえておきたい、高齢者における効果的な水分補給法についてお伝えします。

体の水分、「体液」の役割とは?

体の水分は体液といいます。体液には、血液、リンパ液、唾液、消化液、尿などがありますが、その役割は大きくふたつ挙げられます。

ひとつ目は「体温調節」です。体温は血液が全身を巡ることで維持されていますが、気温が高くなると汗をかいて体温を下げるように働きます。

そしてふたつ目は「運搬」です。栄養素や酸素を血液に乗せて運び、不要となった老廃物はリンパ液や尿を介して排泄されます。

しかし、体液が少なくなるとこれらの働きに支障が出ます。すると、老廃物が溜まりやすくなり、血管が詰まって脳梗塞や心筋梗塞を起こすリスクも高まります。

脱水症とは体液の2~3%以上が失われた状態

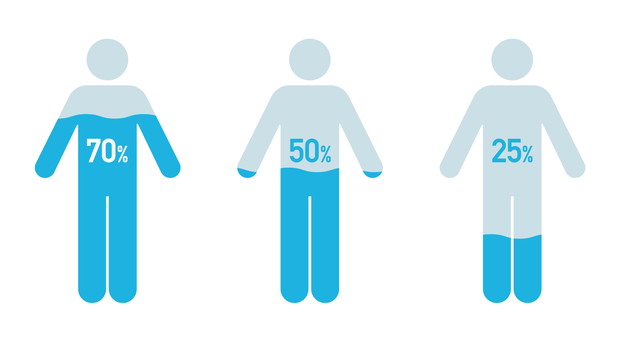

体全体に対する体液の割合は、小児で約70%、成人で約60%、高齢者では約50%といわれています。人間の体のなかでは、とくに筋肉組織に水分量が多いため、加齢による筋肉量の減少とともに体液も少なくなるという傾向があります。

通常、体液の1%が失われると喉の渇きを感じ、2~3%以上失われると脱水症の症状が出て、吐き気やめまいを感じます。

適切な水分量を保つためには、体に入る量と、体から出る量のバランスを取ることが大切です。高齢になると喉の渇きを感じにくくなり、気温の変化に対する感覚も弱くなり自分では簡単に気づけなくなります。

気温の高い日が続く季節は、汗や皮膚蒸発も増えて、体から出ていく水分が多くなるので水分をより意識的に補う必要があります。高齢で自己管理ができない場合は、介護者が飲料水の摂取量を記録しておき、不足分を食事や補助食品で補うようにしたいところです。

そこで気をつけたいのは、コーヒーや緑茶などのカフェインを含む飲料の摂取です。カフェインは利尿作用があるため、適切な水分補給にはなりません。カフェイン入りの飲料を控え、麦茶や水などをメインにしましょう。

高齢者が脱水を起こしやすい原因と脱水のサイン

高齢者が脱水を起こしやすい原因としては、以下のようなことが考えられます。

・腎機能の低下や利尿薬の服用

・嚥下障害により水分補給がうまくできない

・喉の渇きや気温に対する感覚が弱くなる

・水分を蓄えている筋肉量が減る

・食事摂取量が少ない など

その他、心理面に関することとしてトイレが近くなるのを気にして飲料を飲むのを控えるといったことも多く聞かれます。トイレ介助が必要な高齢者の場合はとくに、我慢しなくてもいいということをしっかり伝え、環境づくりなどの配慮もしていきましょう。

また、脱水は発見が遅れると命そのものに関係するために、以下のようなサインを見逃さないようにしましょう。

・尿の回数や量が減ってきた

・尿の色が濃くなった

・便秘が続いている

・なんとなく熱っぽい

・唾液が少なく口腔や唇が渇いている

・汗をかかない

・頭痛、足がつる、手足が冷たい

・下痢や嘔吐があった など

このような場合は、脱水症を起こしている可能性がありますので、しっかりと水分補給を心掛けてください。コンビニや薬局などでも売っている、簡単に飲める水分補給ゼリーを常備しておくと便利だと思います。

体温上昇、心拍数上昇、呼びかけへの反応が弱い場合はすぐに医師の診察が必要です。

脱水症予防は食事からの水分補給がポイント

もちろん、脱水症を避けるためには飲料をこまめに飲めばいいわけですが、高齢者の場合はそれが簡単にはいきません。その場合は、食事からの水分補給も合わせて考えましょう。食事にはミネラルや糖質が含まれるため、吸収されやすく自然なかたちでの水分補給が可能です。

食事からの水分補給ポイントは、水分量の多いメニューにすること。例えば、ご飯をお粥や雑炊、煮込みうどんにするだけでかなり水分量が増えます。柔らかく煮込んだ野菜、煮物、蒸し物など、同じ食材でも調理法を変えて工夫しましょう。

しかし、食事の塩分量が多過ぎると、それもまた脱水症の原因になりますので、酢やレモンなどの酸味や、生姜、ミョウガなどの薬味をつかって風味を出すといいでしょう。酢やレモンはむせやすいですが、ほんの少量にして酸味が出ない量を入れるだけでも味が濃くなり、一方で、塩分を控えることができます。

そうはいっても、食事量も多くないと思いますので、10時や15時におやつも食べるようにします。内容は、おせんべいやお饅頭よりも、ゼリー、寒天、ところてん、プリン、水ようかん、果物などを選ぶと効率よく水分を摂取できます。

これらちょっとした工夫でも、それを積み重ねることで高齢者の脱水症を防ぐことができます。ぜひ参考にしてください。

関連記事

誤嚥性肺炎の兆候を見逃さない!肺炎の兆候を知るのに有用なデータ

篠塚明日香

管理栄養士・分子栄養学カウンセラー

1977年、茨城県に生まれる。管理栄養士、分子栄養学カウンセラー。東京家政大学短期学部栄養科卒業後、老人介護保健施設での給食管理の実務を経て管理栄養士となる。

現在は、フリーランスとして分子栄養学のセミナー開催やエステサロンでのダイエット指導、企業商品の考案などにも携わる。

所属:合同会社スリップストリーム

プロフィール写真:櫻井健司

他の記事も読む

- スポーツトレーナーで年収1000万円は可能?働き方や必要な条件などについて解説

- 退院時リハビリテーション指導料とは?算定ポイントと実際の指導内容を紹介

- スポーツトレーナーにはどんな種類がある?仕事や資格の違いなどについて解説

- 医療・介護現場でよく耳にする「見当識」とは?見当識障害の症状や適切な関わり方について解説

- 理学療法士のセカンドキャリアには、どんな働き方があるのか?

- 椎間板ヘルニアでやってはいけないことは?悪化させないための予防法についても解説

- 坐骨神経痛でやってはいけないこととは?痛みの原因となる疾患やストレッチ方法も紹介

- リハビリ助手はきつい?仕事内容や向いている人などについて解説

- 理学療法士になるには最短何年かかる?資格取得までの流れを解説

- 言語聴覚士の国家試験の合格率はなぜ低い?受験難易度や試験内容について解説

- 疾患別リハビリテーション料とは?算定要件や施設基準などについて解説

- 作業療法士の離職率は高い?よくある退職理由や長期的に働ける職場を見つけるコツを解説

- 寝たきりで起こる筋力低下に対するリハビリ方法を解説

- 作業療法士の有名な先生はどこで探せばいい?認定制度や研修についても解説

- 気胸の原因とリハビリの重要性とは?禁忌事項も合わせて解説!

- 福祉住環境コーディネーターの合格率は?難易度や試験の概要も解説

- 自費リハビリは違法?正しい選び方や料金や効果について解説

- リハビリ職が副業をするメリット・デメリットは?おすすめの副業5選を紹介

- 理学療法士は生活できない?そういわれる理由と解決策について解説

- 小児領域の言語聴覚士になるには?役割や仕事内容、需要について解説