理学療法士国家試験で学ぶ、研究に関する基本的用語の理解

公開日:2019.04.12 更新日:2019.05.13

患者さんに対する介入内容は、いくつかの選択肢の中から、医療者の経験、科学的な理由、患者さんの好みなどを考慮して選択し、決定します。

以前は、医療者の経験に頼った選択が中心でしたが、このような医療には限界があり、根拠に基づく医療(Evidence-based Medicine: EBM)や根拠に基づく臨床実践(Evidence-based Practice: EBP)が普及してきています。この場合、患者さんに対する介入方法を選択する際に、その患者さんの疾患や状態に関連するガイドラインや研究論文(システマティックレビューや原著論文など)に示されている知見を参考にして、最良の介入内容を選択します。そのため、ガイドラインや研究論文を調べ、その内容を理解することが求められます。

どのような患者さんを対象に、どのような調査が実施され、どのような知見が得られたかなどのポイントを理解するためには、研究に用いられる基本的用語の理解が必要です。

過去問題【理学療法士】

第53回 午前 第21問

研究に関する用語と説明の組合せで正しいのはどれか。

- 1.母集団 - 実際の研究の対象となるもの

- 2.順序尺度 - 重さ、長さ、時間などの物理量を表す尺度

- 3.名義尺度 - 大小関係や程度のような順位を有する尺度

- 4.交絡因子 - 2つの要因の関連をかく乱する他の因子

- 5.Likert尺度 - 階層性を持った質問などに対する回答についての比率尺度

解答と解説

正解:4

■解説

それでは、それぞれの用語について解説していきましょう。

母集団とは

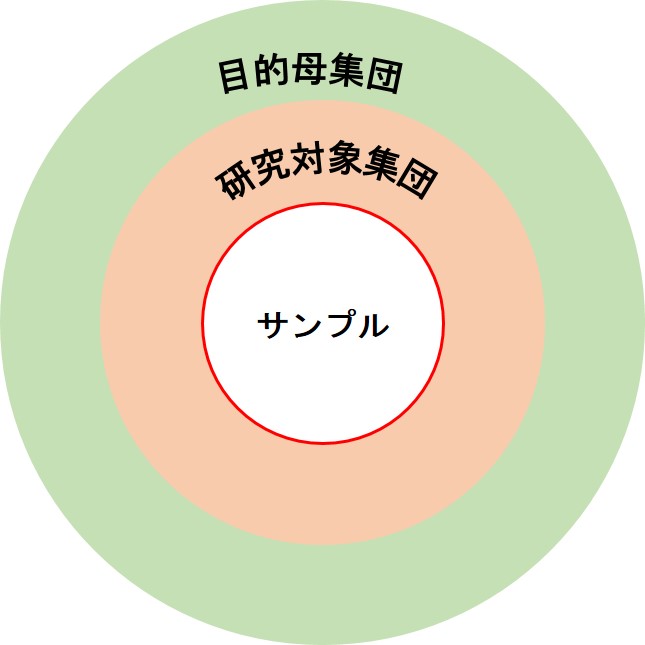

図1は、「母集団」(目的母集団:target population)、「研究対象集団」(accessible population)、「サンプル」(実際の研究の対象者)の関係を示したものです。

図1 サンプリングの過程

具体的な例をあげると、脳卒中の高齢患者を研究対象とする場合、日本あるいは世界の脳卒中の高齢患者が「母集団」で、研究結果を一般化しようとする対象者の集団です。

しかし、実際にはこのような集団全員を対象とした調査や測定は困難なため、地理的、時間的に対象とすることができる集団を「研究対象集団」と言います。

さらに、A病院に過去1年間に入院していた脳卒中の高齢患者の中で、研究対象を選択するとします。人数がそれほど多くない場合には「研究対象集団」の全員をサンプルとすることができますが、人数が多い場合には現実的に対象とできる「サンプル」をランダムに選択します。

順序尺度・名義尺度とは

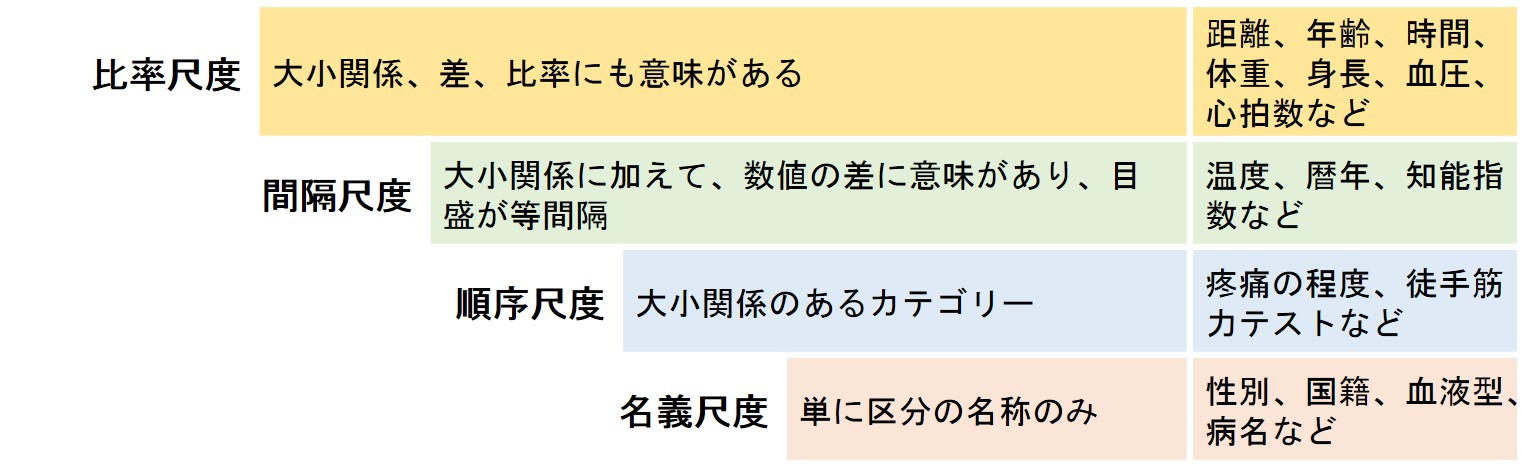

図2は、測定や調査によって得られるデータの4つの尺度水準を示したものです。

図2 4つの尺度水準

名義尺度(nominal scale)は、単に区分の名称で、優劣や大小関係、順序はありません。

順序尺度(ordinal scale)は、疼痛の程度などで、数値に大小関係があります。しかし、例えば疼痛の程度が、3から6へ強くなった場合に、痛みが2倍に増強したとは解釈されず、数値間の間隔や比率には意味がありません。

間隔尺度(interval scale)は、温度などで、数値の差に意味があり、目盛が等間隔ですが、絶対零点はありません。

比率尺度(ratio scale)は、絶対零点もあり、差だけでなく比率にも意味があります。

情報量は名義尺度が最も少なく、比率尺度が最も多くなります。

交絡因子とは

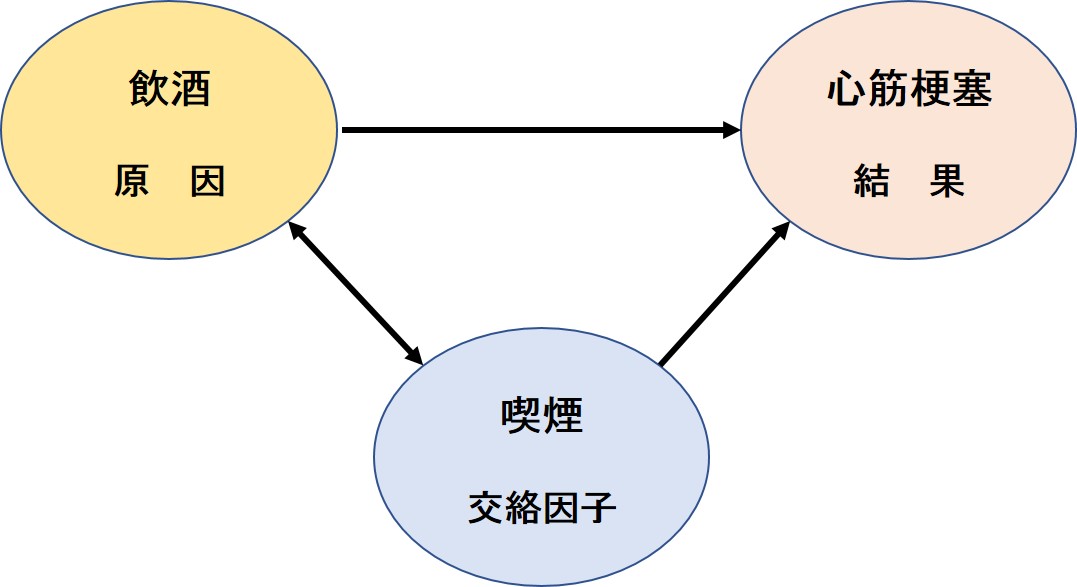

原因と結果、予測因子と帰結の関係を検証するために研究を行うことが多くあります。

例えば、飲酒が多いと心筋梗塞になることが増えるという結果が得られたとします。その際、喫煙のように、原因である飲酒とも関係し、結果である心筋梗塞の発症にも影響する要因があり、これを「交絡因子」といいます。(図3)

図3 原因、結果と交絡因子

交絡因子によって結果の解釈が大きく影響されるため、交絡因子の影響を少なくする対象の選択方法や統計による分析方法を工夫することが大切です。

Likert(リッカート尺度)とは

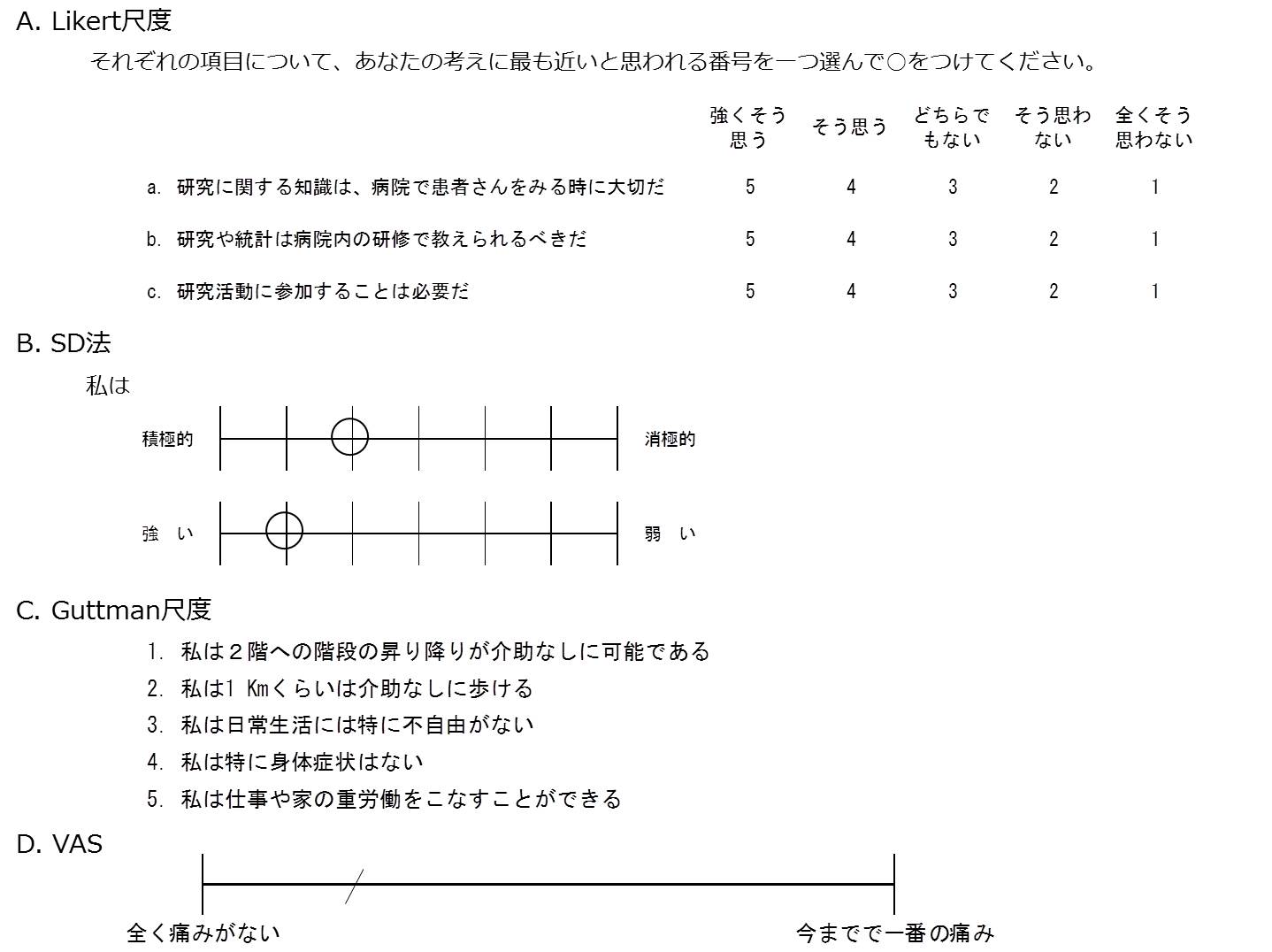

図4は、特に調査研究で用いられることの多い測定尺度(評定法)です。

図4 代表的な測定尺度(評定法)

Likert(リッカート)尺度は、質問に対して、最もあてはまる程度を回答してもらいます。

SD(semantic differential)法は、対称的な対の言葉を左右に配置して、その程度を回答してもらいます。

Guttman尺度は、選択肢の程度が段階づけられており、ある段階を選択した場合に、それ以下の選択肢は、すべて否定されるように設定されています。

疼痛の程度などの測定に頻繁に使用されるのがVAS(visual analogue scale)です。100mmの幅の線を使用し、例えば、一番左端が「全く痛みがない」、右端が「今までで一番の痛み」として、今の程度の位置に印をつけてもらいます。左端を0、右端を100として、結果を数値化します。

【実務での活かし方】

研究の過程は、研究疑問から始まり、仮説を形成し、それを証明するための研究を計画して、データを収集・分析し、仮説が正しかったか否かを判断します。

臨床の推論過程は、患者さんの困っている問題から始まり、問題が生じている原因の仮説を考え、それを解決するための方法を探求して決定し、実際の介入を実行して、その結果を再評価します。

このように、研究と臨床の過程は極めて類似した過程です。研究に関する知識が増えることで、臨床で論理的に患者さんに対応することが可能となることも期待されます。

日常の臨床に携わりながら、研究成果等を確認する容易な情報としては、ガイドラインがあります。現在、いろいろな疾患に関するガイドラインが報告され、随時更新されています。担当している患者さんの疾患や類似の状態に関連するガイドラインを活用することが身近に可能となってきています。

できれば、専門雑誌やオンラインジャーナルなどで、研究論文を直接読むことを習慣化すると良いでしょう。月に専門雑誌を1冊以上、1週間に研究論文を1編以上読むというようなルールを決めると習慣化できます。研究論文を読む際には、まずは要旨(abstract)を読み、役立つ内容であれば本文を読むようにすると効率的です。職場内で定期的な勉強会(ジャーナルクラブ)を行うと、継続しやすいでしょう。

そして、可能であれば、年1回は学会で日頃の成果を発表することや、年1編は、症例研究や研究論文を専門雑誌に投稿すると良いでしょう。

毎日、毎週、毎月、毎年の積み重ねが貴重な財産になりますよ。

臼田 滋

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

群馬県理学療法士協会理事

理学療法士免許を取得後、大学病院で勤務し、理学療法養成校の教員となる。

小児から高齢者までの神経系理学療法が専門。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法