ICFの書き方を6つの分類別に紹介!看護師・リハビリ職種が意識したいポイントとは?

公開日:2023.08.01 更新日:2024.01.11

文:tokoshi(言語聴覚士)

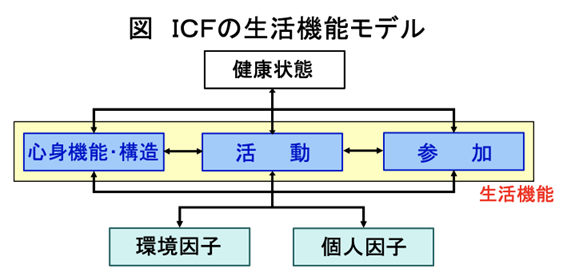

ICF(国際生活機能分類)は、患者さんが今後の生活で「よりよく生きていくため」に役立つツールです。ICFは「健康状態」「心身機能・身体構造」「活動」「参加」「環境因子」「個人因子」の6つの分類から構成されています。そのため一見複雑に見えますが、1つひとつ理解すれば、患者さんの「生きることの全体像」をより把握しやすくなります。

本記事では、看護師や理学療法士といったリハビリ職種が、計画を考えるうえで重要となる「ICF」について分類ごとに解説するとともに、具体的な書き方も紹介します。

ICF(国際生活機能分類)とは

ICFとは、「健康状態」「心身機能・身体構造」「活動」「参加」「環境因子」「個人因子」の6つの枠組みから構成され、患者さんの全体像を捉える際に活用します。

ICFを用いて患者さんの生活機能モデルをまとめることで、下記のような利点があります。

● 「生活機能」と「障害」2つの面から患者さんの全体像を把握できる

● 患者さんの「より良く生きるため」に働きかけるツールになる

● 共通言語を用いているため他職種間で共有ができる

出典:厚生労働省 ICF(国際生活機能分類) -「生きることの全体像」についての「共通言語」-

上記6つのICF分類は相互的に作用しているため、患者さんの現在の生活機能や障害、生きがい、課題点などを統合的に見ることができます。なお、ICFでは「共通言語」が重要であると考えられており、看護師やリハビリ職種、介護士との「連携・認識・共有」を目的に、中立的な用語が多く用いられます。

そのため、ICFを記載する際は、全職種や患者さん、患者さんのご家族が理解できるよう、専門用語はなるべく使用せずに記載することが望ましいでしょう。

■関連記事

「全体像の把握」に役立つICF(国際生活機能分類)を活用した言語聴覚士の介入

ICFの6分類の解説と具体的な書き方

ICFの6分類について、順に詳しく見てみましょう。具体的な書き方例も紹介します。なお、ICFを用いて患者さんの全体像をまとめる際、どうしても「マイナス面」に目がいきがちです。「プラス面」も記載するようにしましょう。

① ICF「健康状態」……疾患名や既往歴

ICFにおける「健康状態」とは、患者さんが抱えている疾患や怪我、変調などを意味します。その他、高血圧や肥満、精神的なストレスなども健康状態に含まれます。

なお、ICF「健康状態」の項目には、現病歴だけでなく、既往歴や合併症なども記載することで、今後の方針の選択肢が広がります。

・既往歴:高血圧症

② ICF「心身機能・身体構造」……体や精神の働き・構造や部位

ICFにおける「心身機能・身体構造」とは、生物レベルで生きることの側面を捉えているものを指します。

心身機能は、手足の動きや精神の働き、視覚・聴覚の働きといった「体や精神の働き」を記載します。一方で身体構造は、手足や心臓の一部といった「体の構造・部位」を記載します。

・嚥下障害なし(経口摂取可能)

・不穏行動なく精神状態は穏やか

・筋力、関節可動域に左右差なし

■機能・構造障害(マイナス面):

・中等度失語症

・高次脳機能障害(失行・失認)

・見当識障害

見当識障害や筋力などの検査をしていれば、その結果を記載しても良いでしょう。

ただし、専門用語を多用すると他職種の共有が難しくなるため、記載時はなるべく共通言語を用いることをおすすめします。

③ ICF「活動」……できる活動・している活動

ICFにおける「活動」とは、個人レベルで生きることの側面を捉えているものを指します。具体的には、歩く、食事をする、服を脱ぐといった、生きるための基本的な動作を記載します。

なお、活動の部分においては「できる活動」と「している活動」に分けて記載しましょう。

● できる活動:能力的な部分(頑張れば、工夫すればできる活動)

● している活動:実行状況(日々の生活のなかで無意識的にできている活動)

活動を記載する際は、患者さんが自身でどのくらいできるのかを具体的に記載すると良いでしょう。

・経口摂取自立(箸)

・トイレ動作自立

■している活動(実行状況):

・歩行動作自立

・経口摂取自立(スプーン)

・トイレ動作一部介助

■活動制限(マイナス面):

・失語症によるコミュニケーション困難

・失行による日常動作困難

④ ICF「参加」……その人の社会的役割

ICFにおける「参加」とは、社会レベルで生きることの側面を捉えているものを指します。

たとえば、家庭内役割や職場での役割、地域での役割などが挙げられます。

・職業は建築関係

・スポーツジムに週3回ほど通っていた

・自治体の役員を5年前から務めている

■参加制約(マイナス面):

・職場復帰困難

・スポーツジムの利用困難

・自治体役員の業務困難

⑤ ICF「環境因子」……生活機能に外的な影響を与えるもの

ICFにおける「環境因子」とは、生活機能に外的な影響を与えるものを指します。

具体的な環境因子として、下記3点をそれぞれ記載すると良いでしょう。

● 物的な環境:建物、公共交通機関、福祉用具、車椅子

● 人的な環境:家族、友人、会社の人

● 社会的な環境:医療・福祉・介護に関するサービス、制度

・自宅は築50年、段差が多い

・自宅から駅やスーパーなどが遠い

■人的な環境:

・家族構成は3人家族で、妻は施設へ入所、子どもは別居しており生活援助は難しい

■社会的な環境:

・医療保険

・介護保険

⑥ ICF「個人因子」……その人固有の特徴

ICFにおける「個人因子」その人固有の特徴を指します。具体的には、年齢や性別、生活歴、ライフスタイルなどが挙げられます。

・70代後半

・男性

・社交的でスポーツ好き

・家族に迷惑をかけたくない気持ちが強い

脳梗塞患者を例にICFの6分類を見てみよう

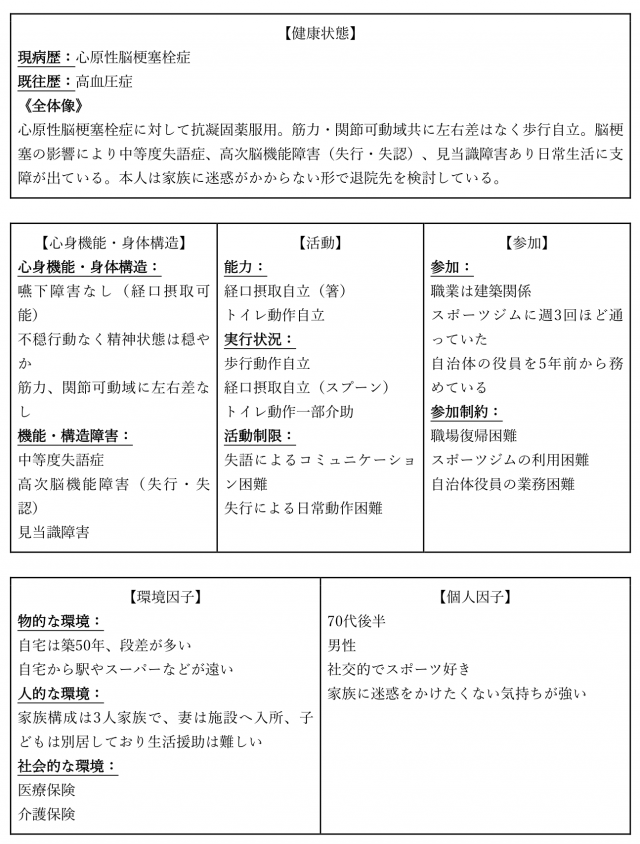

ICF6分類それぞれを記載したら、ICF分類をまとめてみましょう。参考として、上記の記載例をまとめると以下の図のようになります。

各分類をまとめることで、患者さんの全体像がより分かるようになり、今後よりよく生きるための課題点や問題点の発見につながります。

ICFはすべての患者さんに対応できる分類法

ICFと似た分類としてICIDH(国際障害分類)がありますが、ICIDHは「障害をある人のみに関係する分類」であるのに対し、ICFは「すべての人に分類」するものです。

そのため、「疾患を持った患者さん」という視点以外にも、「その人個人」の視点から全体像が把握しやすく、課題や効果的な介入方法を見つけやすくなります。

ICFは6つの分類を通じて全体像を整理しますが、最初は難しいと感じるかもしれません。しかし、ICFは患者さんを多角的に評価することができる内容となっています。「リハビリ計画」や「看護計画」を策定する際に大きく役立つでしょう。ICFへの理解を深め、現場で活用してみてはいかがでしょうか。

tokoshi

言語聴覚士

回復期で失語症と高次脳機能障害を中心としたリハビリ業務に携わる。その後転職し、看取り施設で「最期の食事」を言語聴覚士として支援。現在は訪問リハビリやデイサービスでリハビリをしながらライターとしても活動しています。

他の記事も読む

- スポーツトレーナーで年収1000万円は可能?働き方や必要な条件などについて解説

- 退院時リハビリテーション指導料とは?算定ポイントと実際の指導内容を紹介

- スポーツトレーナーにはどんな種類がある?仕事や資格の違いなどについて解説

- 医療・介護現場でよく耳にする「見当識」とは?見当識障害の症状や適切な関わり方について解説

- 理学療法士のセカンドキャリアには、どんな働き方があるのか?

- 椎間板ヘルニアでやってはいけないことは?悪化させないための予防法についても解説

- 坐骨神経痛でやってはいけないこととは?痛みの原因となる疾患やストレッチ方法も紹介

- リハビリ助手はきつい?仕事内容や向いている人などについて解説

- 理学療法士になるには最短何年かかる?資格取得までの流れを解説

- 言語聴覚士の国家試験の合格率はなぜ低い?受験難易度や試験内容について解説

- 疾患別リハビリテーション料とは?算定要件や施設基準などについて解説

- 作業療法士の離職率は高い?よくある退職理由や長期的に働ける職場を見つけるコツを解説

- 寝たきりで起こる筋力低下に対するリハビリ方法を解説

- 作業療法士の有名な先生はどこで探せばいい?認定制度や研修についても解説

- 気胸の原因とリハビリの重要性とは?禁忌事項も合わせて解説!

- 福祉住環境コーディネーターの合格率は?難易度や試験の概要も解説

- 自費リハビリは違法?正しい選び方や料金や効果について解説

- リハビリ職が副業をするメリット・デメリットは?おすすめの副業5選を紹介

- 理学療法士は生活できない?そういわれる理由と解決策について解説

- 小児領域の言語聴覚士になるには?役割や仕事内容、需要について解説