「全体像の把握」に役立つICF(国際生活機能分類)を活用した言語聴覚士の介入

公開日:2022.02.07 更新日:2023.09.11

文:近藤 晴彦

東京都言語聴覚士会 理事 広報局局長

今回取り上げる過去問のテーマは「ICF」です。現在のリハビリテーションは、ICF(国際生活機能分類) に基づく介入が主流となっています。

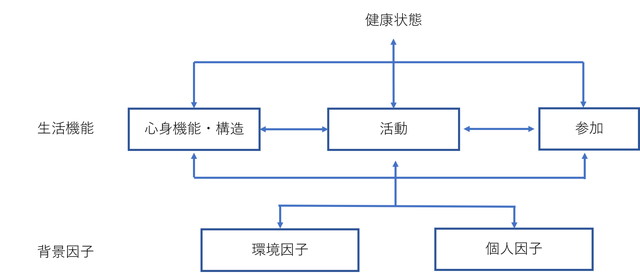

ICFでは、「人が生きること」の全体を示す生活機能として「心身機能・構造」「活動」「参加」の3つのレベルを、背景因子として「環境因子」「個人因子」の2つのレベルを示しています。

具体例から「ICFを活用した言語聴覚士の介入」について学ぼう

リハビリテーションでは、これらに対する偏りのない介入が重要と考えられていますが、言語聴覚士の臨床においては、「活動」「参加」への介入頻度は低いように感じます。

そこで、今回はICFを活用した言語聴覚士の介入について具体例を紹介し、重要なポイントを解説していきます。

《問題》「買い物」の項目がある評価法はどれか。

【言語聴覚士】第21回 問題11

「買い物」の項目がある評価法はどれか。

- a.FIM

- b.Barthel Index

- c.IADL(手段的ADL)評価法

- d.ICF(国際生活機能分類)

- e.MMSE

<選択肢>

1.a,b

2.a,e

3.b,c

4.c,d

5.d,e

解答と解説

正解:<4>c.d

「買い物」の項目は、ADLの評価においては、IADL(手段的ADL)評価法にはありますが、同じADLの評価であるFIMやBarthel Indexには買い物の項目は含まれていません。また、ICFの家庭生活には買い物の項目が含まれています。

ICF(国際生活機能分類)とは?

ICFとは、2001年に世界保健機関(WHO)で制定された新しい障害観、健康観を提起した国際分類です。ICFには、生活機能である「心身機能・構造」「活動」「参加」の各レベルや環境因子との間には相互作用があると考えるのが特徴です。

また、ICFは医学モデル(心身機能・構造を過大視すること)や社会モデル(参加と環境因子を重要視する)の両極端を批判した、「総合モデル」であることも特徴となっています。

セラピストがリハビリテーションに介入する際には、自分の専門領域を中心に考えがちです。しかし、下図のようにICFが示す生活機能の3レベルは相互に影響を与え合っており、「健康状態」や「環境因子」「個人因子」からも影響を受けており、部分だけに働きかけても、成果が上がらない場合があります。

言語聴覚士も、専門領域への働きかけに対する効果を見るだけではなく、相互作用による多要素への影響を含めて考える必要があるでしょう。

実務での活かし方

ICFを活用した言語聴覚士の介入について、具体例を示しながら解説しましょう。実際の臨床でのポイントには、次の3つが挙げられます。

①ポジティブ・ネガティブ両側面を評価すること

②本人のニードを深く聴取していくこと

③相互作用を意識すること、

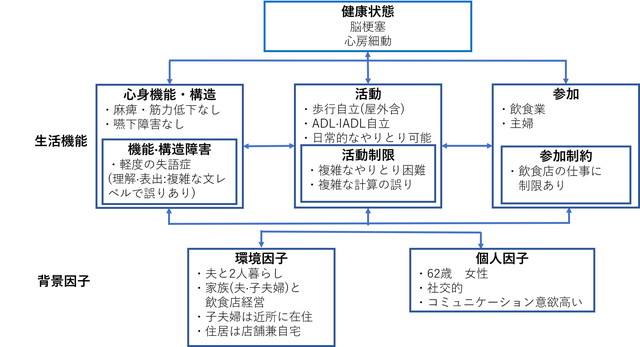

言葉の出にくさを自覚し救急搬送、A病院にて脳梗塞の診断後、保存的加療を受ける。さらなるリハビリテーションを目的にB病院に転院し、PT・OT・STを実施。3カ月後、移動は屋外歩行も可能で、ADLも自立。失語症は軽度にまで改善するも、理解・表出ともに複雑なやりとりに誤りを認める。元々家族で飲食店を経営され、退院後も復帰の希望が聞かれている。

図2.ICFを用いた全体像の把握

①ポジティブ・ネガティブ両側面を評価すること

リハビリテーションの目的は「生活の再建」であるため、目的達成のためにはポジティブ・ネガティブ両側面の評価が重要になると考えられています。そのため、ICFを用いた全体像の把握では、両側面の評価を行います。

②本人のニードを深く聴取していくこと

本人のニードを深く聴取することが重要です。今回の例では、仕事の具体的な内容だけでなく、どのような業務内容を希望するのか、さらにはなぜ復帰したいのかなど、人生観を含めて聴取していくことが重要です。

③相互作用を意識すること

ICFを用いた介入の際には「心身機能・構造」「活動」「参加」レベルでの相互作用を意識することが重要です。

また、環境因子との相互作用を意識し、注文を確認しやすくするために、お店のメニュー表を指さしで確認できるものへと変更し、ご家族へは実際のロールプレイの様子を見てもらうなど、症状の具体例を示しながら家族指導を行いました。

「参加」レベルでは、退院後に無事に職場復帰を果たすことができ、外来リハの際には新たな問題点についての改善方法を一緒に検討していきました。

このように、ICFを用いた介入では各レベルでの相互作用を意識することが重要です。

まとめ

ICFを活用した言語聴覚士の介入について解説しました。言語聴覚士は訓練室で介入することが多いですが、実際の生活場面を想定しながら介入することが大切です。そのためには、本人のお話を丁寧に「聞く」ことが欠かせません。

「不安の背景にあるものは何か」を掘り下げ、「どうしたらできるか」という解決策を一緒に考えていくことも言語聴覚士の重要な役割であると感じます。

また、今回は触れませんでしたが、ICFの活用ではPT・OTのみならず関連職種と連携する「多職種連携」も重要なポイントに挙げられます。

>>多職種連携は難しい?施設セラピストの座談会記事を読んでみる

■関連記事

ICFの書き方を6つの分類別に紹介!看護師・リハビリ職種が意識したいポイントとは?

■出典・参照

ICF(国際生活機能分類)-「生きることの全体像」についての「共通言語」- (厚生労働省)

上田敏.国際生活機能分類 ICFの理解と活用.萌文社,2005

森田秋子ら.理学療法士が知っておきたい認知能力のアセスメントとアプローチ

高次脳機能を行動から分析する 三輪書店,2021

角田賢.全体像の把握―ICFの理解と活用.回復期リハビリテーション 2019.7

近藤 晴彦(こんどう はるひこ)

東京都言語聴覚士会 理事 広報局局長

国際医療福祉大学大学院 修士課程修了。

回復期リハビリテーション病院に勤務する言語聴覚士。

東京都言語聴覚士会

東京都言語聴覚士会

http://st-toshikai.org/

東京都におけるすべての言語聴覚士が本会に入会され、自己研鑽に励み、地域社会に貢献することを目指し、活動中。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法