摂食嚥下障害の基礎訓練法と訓練法選択のポイント

公開日:2022.12.01

文:近藤 晴彦

東京都言語聴覚士会 理事 広報局局長

本記事の概要

言語聴覚士の臨床では、摂食嚥下障害の患者さんにお会いすることが多くあります。摂食嚥下障害への対応は、飲食物を用いた「直接嚥下評価」や飲食物を用いない「間接嚥下評価」をおこない、問題点を抽出。機能訓練や適切な代償法によって、最大限に誤嚥を防止し、安全かつ適切に経口摂取できることを目指します。

今回は摂食嚥下障害の評価とその対応について解説していきます。

《問題》嚥下障害の治療・対応について誤っている組み合わせはどれか。

【言語聴覚士】第22回 第86問

嚥下障害の治療・対応について誤っている組み合わせはどれか。

<選択肢>

- 1. 頭部挙上訓練―食道入口部開大

- 2. 息こらえ嚥下法―声門閉鎖強化

- 3. 頚部回旋―喉頭挙上の強化

- 4. 交互嚥下―咽頭残留物の軽減

- 5. アンカー強調嚥下法―舌運動の強化

解答と解説

正解:3

摂食嚥下訓練では、最大限に誤嚥の防止をおこない、安全かつ適切に経口摂取ができることを目指します。そのため、各評価から問題点を抽出し、それに対応した適切な機能訓練や代償法の修得をおこないます。

今回の設問では、1.2.4.5はどれも治療と対応が適切ですが、「3.頚部回旋―喉頭挙上の強化」は不適切な組み合わせとなります。頚部回旋とは、頚部を患側に回旋して患側梨状陥凹を閉じることで、健側梨状陥凹を広くし食塊を健側に導きやすくする方法であり、主に咽頭機能に左右差を認める患者さんに実施する方法です。

実務での活かし方~嚥下基礎訓練法と訓練法選択のポイント~

摂食嚥下障害への介入について、臨床で実施する頻度が高い嚥下基礎訓練法と、臨床における訓練法選択のポイントについて解説していきます。

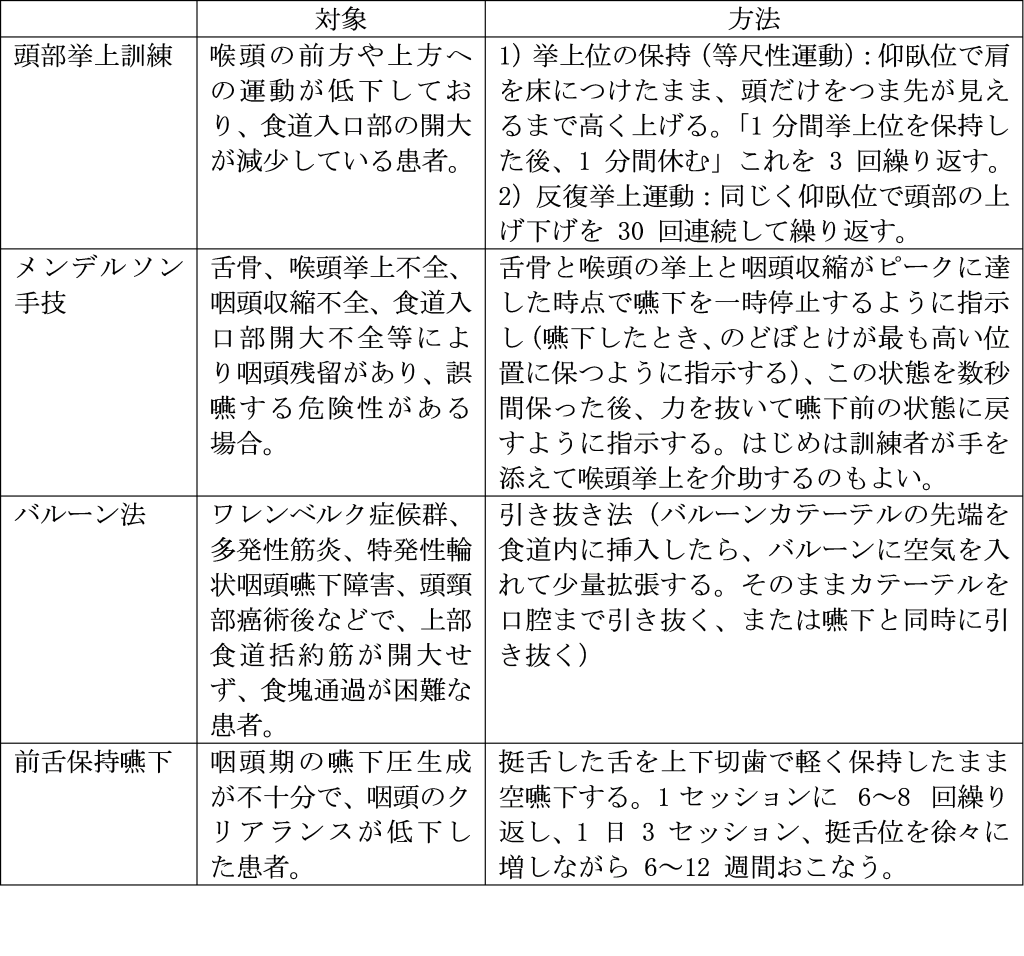

(1)主な嚥下基礎訓練法

(2)臨床における訓練法選択のポイント

臨床における訓練法選択のポイントについて解説します。

訓練法の選択には、適切な評価および問題点の抽出が重要です。そのため、VF検査(嚥下造影検査)やVE検査(嚥下内視鏡検査)によって評価し、問題点を明らかにすることが必要になります。

また、訓練方法には禁忌事項があり、合併する基礎疾患によっては実施できない場合があります。したがって、実際の臨床で訓練法を選択する際には、医師の指示を仰ぐことも必要になります。

まとめ

摂食嚥下訓練における評価とその対応について解説しました。言語聴覚士が摂食嚥下障害に介入する際には、問題点を明らかにし、それに対応した適切な介入をおこなうことが求められます。そのため、VF検査(嚥下造影検査)やVE検査(嚥下内視鏡検査)による評価が重要であり、医師をはじめとした関連職種との連携が欠かせません。

[出典・参照]

日本摂食嚥下リハビリテーション学会医療検討委員会. 訓練法のまとめ(2014 版).日本摂食嚥下リハ会誌,2014

近藤 晴彦(こんどう はるひこ)

東京都言語聴覚士会 理事 広報局局長

国際医療福祉大学大学院 修士課程修了。

回復期リハビリテーション病院に勤務する言語聴覚士。

東京都言語聴覚士会

東京都言語聴覚士会

http://st-toshikai.org/

東京都におけるすべての言語聴覚士が本会に入会され、自己研鑽に励み、地域社会に貢献することを目指し、活動中。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法