疼痛を伴う特殊な病態とリハビリテーション

公開日:2023.04.19

文:臼田 滋(理学療法士)

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

「疼痛」を伴う患者へのリハビリテーション

疼痛・痛み(pain)は、身体の異常を生体に知らせる警告として大切な機能がありますが、さまざまな疾患や病態で発生し、多くの患者にとっては、不快な知覚として日常生活に多大な影響を及ぼし、Quality of Life(QOL)を低下させます。

疼痛は「実際の組織損傷もしくは組織損傷が起こりうる状態に付随する、あるいはそれに似た、感覚かつ情動の不快な体験」(国際疼痛学会:International Association for the Study of Pain; IASP、2020、日本疼痛学会訳)と定義されています。

そして、以下のような注釈が付されています。(以下、日本疼痛学会訳)

・痛みは常に個人的な経験であり、生物学的、心理的、社会的要因によって様々な程度で影響を受けます。

・痛みと侵害受容は異なる現象です。 感覚ニューロンの活動だけから痛みの存在を推測することはできません。

・個人は人生での経験を通じて、痛みの概念を学びます。

・痛みを経験しているという人の訴えは重んじられるべきです。

・痛みは、通常、適応的な役割を果たしますが、その一方で、身体機能や社会的および心理的な健康に悪影響を及ぼすこともあります。

・言葉による表出は、痛みを表すいくつかの行動の1つにすぎません。コミュニケーションが不可能であることは、ヒトあるいはヒト以外の動物が痛みを経験している可能性を否定するものではありません。

リハビリテーションの対象患者の多くも疼痛を有しています。変形性関節症や外傷などの運動器疾患患者、脳卒中患者、がん患者など、そのメカニズムや状態は異なりますが、いずれにしても疼痛は生活に影響するもの。疼痛の軽減や疼痛に対する適応がリハビリテーションに期待されます。

発達検査の種類

「疼痛」の種類

疼痛はその経過により急性痛と慢性疼痛に分類されます(表)。急性痛や損傷の治癒に必要な過程であり、概ね3ヶ月以内で改善しますが、それ以上持続する場合が慢性疼痛です。急性痛に対する管理に問題があると、慢性疼痛に移行することがあります。

表1 疼痛の経過:急性痛と慢性疼痛

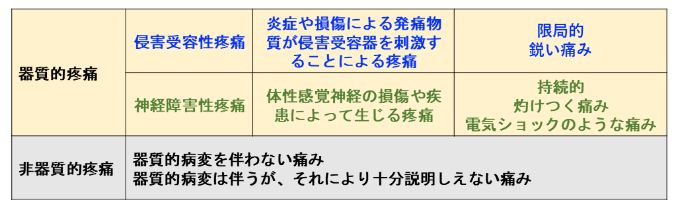

また、何らかの器官や組織に異常を認める器質的疼痛と、器質的病変を伴わない非器質的疼痛に分類されます(表)。器質的疼痛は、発痛物質の侵害受容器に対する刺激による侵害受容性疼痛と、体性感覚神経由来の神経障害性疼痛に分けられます。非器質的疼痛は、心因性疼痛(機能性疼痛・中枢機能障害性疼痛など)が含まれ、心理社会的な要因が影響していることが多いです。

これらの経過や原因が明確に区別できない場合もあり、常に侵害受容性、神経障害性、心理社会的な影響を考慮して対応した方が良いでしょう。

表2 器質的疼痛と非器質的疼痛

このような疼痛の中で、治療が特に難しく、症状も長期間持続し、日常生活への影響が大きい疼痛を難治性疼痛といいます。主な難治性疼痛には、

・中枢性脳卒中後疼痛 central post-stroke pain; CPSP

・腕神経叢の引き抜き損傷後疼痛

・切断に伴う幻肢痛

・脊髄損傷後疼痛

・複合性局所痛疼痛症候群 complex regional pain syndrome; CRPS

などがあります。

この難治性疼痛に含まれる複合性局所痛疼痛症候群 CRPS について、解説します。

《問題》CRPS〈複合性局所疼痛症候群〉の type Ⅰに認められず type Ⅱに認められるのは

どれか

【理学療法士】第56回 午後25

CRPS〈複合性局所疼痛症候群〉の type Ⅰに認められず type Ⅱに認められるのは

どれか。

<選択肢>

- 1.骨萎縮

- 2. 痛覚過敏

- 3. 発汗異常

- 4. 皮膚温異常

- 5. 末梢神経伝導検査異常

解答と解説

正解:4

CRPSについて詳しく説明していきます。

(1)CRPSについて詳しく説明していきます。

手術や外傷後の四肢に激しい疼痛や腫脹などを認めることがあり、反射性交感神経ジストロフィーやカウザルギー、脳卒中の上肢に認める場合は肩手症候群などと呼ばれていました。1994年にIASP(国際疼痛学会)はこれらの状態をCRPSと統一した症候群としました。明らかな末梢神経損傷を認めない場合がⅠ型・typeⅠ、末梢神経損傷を認める場合がⅡ型・typeⅡに分類されます。

(2)CPRSの臨床症状

疼痛(痛覚過敏)、腫脹、運動障害(筋力低下、関節拘縮、振戦など)、自律神経症状(皮膚温異常、皮膚色変化、発汗異常など)、毛髪・爪の成長障害、皮膚萎縮、骨萎縮などが主な臨床症状です。

特に疼痛が強く、通常では疼痛を引き起こさない刺激によっても強い疼痛を生じることがあり、アロディニア allodyniaといいます。

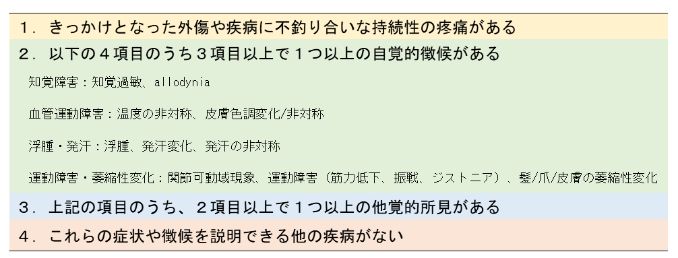

CRPSの診断基準を表に示します。

表3 CRPSの診断基準(IASP)

(3)発生メカニズム

詳細な原因は不明です。末梢の侵害受容器と中枢神経系の感作と神経ペプチドの放出が疼痛や炎症の持続に影響します。交感神経系が強く関与し、中枢性に交感神経活動が亢進し、末梢の侵害受容器に交感神経伝達物質に対する感作が生じて、これらによって発汗異常や血管収縮による血流の低下が生じます。

(4)診断に用いられる臨床検査

サーモグラム、神経伝導速度、交感神経ブロック、筋電図、レントゲン、CT、MRIなどが用いられます。typeⅡでは、神経伝導速度の異常を認めることがあります。

実務での活かし方

CRPSに対して、薬物療法、ブロックや手術、運動療法や物理療法などの治療がおこなわれます。薬物療法では、非ステロイド性消炎鎮痛薬 (non-steroidal anti-inflammatory drugs: NSAID)、オピオイド、抗痙攣薬、抗うつ薬などが用いられます。ブロックや手術は、局所静脈内ブロックや硬膜外ブロック、交感神経節切除、脊髄電気刺激などであり、経皮的電気刺激(transcutaneous electrical nerve stimulation: TENS)や水治療法、温冷交代浴などの物理療法もおこなわれます。

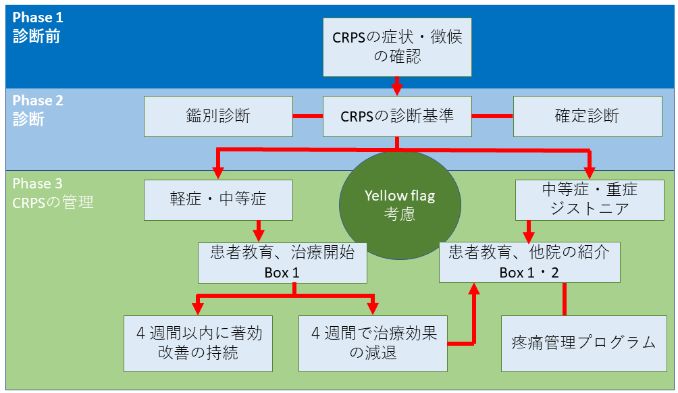

Complex regional pain syndrome in adults (2nd edition): UK guidelines for diagnosis, referral and management in primary and secondary care (2018)から、リハビリテーション(理学療法と作業療法)のアルゴリズムを紹介します(図)。

図1 CRPSリハビリテーションアルゴリズム

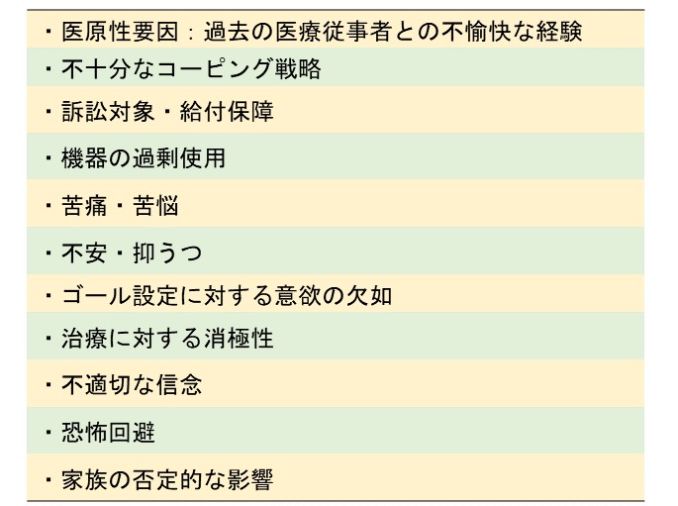

表4 Yellow flag

Box 1 治療的アプローチ

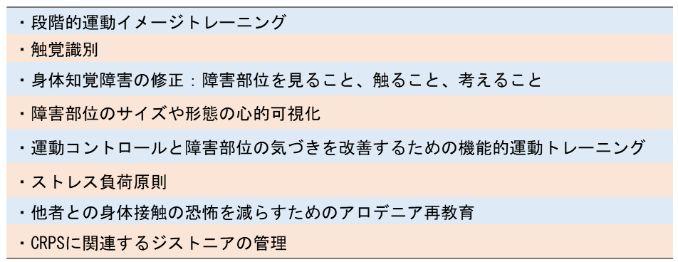

Box 2 CRPSに特異的なリハビリテーション技術の例

臼田 滋

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

群馬県理学療法士協会理事

理学療法士免許を取得後、大学病院で勤務し、理学療法養成校の教員となる。

小児から高齢者までの神経系理学療法が専門。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法