作業療法場面における高齢者の転倒リスクの評価

公開日:2017.12.11 更新日:2017.12.22

高齢者の3人に1人が、年間に一度以上経験するとされる「転倒」。厚生労働省の人口動態調査によると、転倒による死亡事故は、誤嚥による窒息事故に次いで2番目に多く、交通事故による死亡者数を上回ることがわかっています。

また転倒では、要介護の要因となる重篤な外傷(骨折・頭部外傷など)だけではなく、転倒への不安や恐怖、自信喪失から、歩行能力がありながらも活動を自粛することによって心身機能の低下をきたす「転倒後症候群(Post-Fall Syndrome)」を伴うリスクが高いことからも、転倒防止のための具体的な対策が重要視されています。

作業療法場面においては、日頃から対象者がどのようなリスクを有するか多角的に把握するとともに、他職種との情報共有や転倒発生時の対応マニュアルを整備するなどの配慮が求められるでしょう。

第51回の作業療法士国家試験では、主に運動機能の状態を知る簡易指標について、その年代別平均やカットオフ値を問うものが出題されています。

過去問題【作業療法士】

第51回 午後35

後期高齢者の介護予防事業で行った体力測定の結果の中で、転倒リスクが高いと解釈されるのはどれか。

- 1. 握力:35kg

- 2. 10m歩行時間:7秒

- 3. 開眼片脚立ち持続時間:25秒

- 4. ファンクショナルリーチ:40cm

- 5. Timed Up and Go Test(TUG):20秒

解答

正解:5

■解説

握力は、特に下肢の筋力を反映するといわれています。文部科学省の体力・運動能力調査によると、75歳以上の後期高齢者の握力は、男性30kg台、女性20kg台が平均となっていますので、選択肢1は平均以上と解釈できます。平均以下となれば、転倒リスクだけではなく、何らかの日常生活動作全般の技能低下が予測されます。

10m歩行では、対象者の歩行速度(m/秒)および歩行率(steps/分)、歩幅(m)を評価します。1.0m/秒以下になると、信号が青の間に横断歩道を渡りきれなくなるといわれており、後期高齢者の歩行速度は、男性で平均1.08m/秒、女性で平均0.95m/秒。10mを7秒で歩行する方の歩行速度は、0.7m/秒ですから、こちらも平均以上の値です。

開眼片脚立ち持続時間は、バランス機能の中でも静的バランスを評価するものです。両手を腰に当てて、左右いずれかの足を床から離した瞬間から、バランスを崩す状態までの時間を測定します。後述するTUGテストとともに、運動器不安定症の診断基準の一つとされており、そのカットオフ値は15秒。この値は、転倒経験のある75歳代の高齢者の平均値にほぼ一致しています。40歳代平均が180秒、60歳代平均が70秒、80歳代平均が10秒というように、60歳を超えると急激に平均値が下がるのも特徴の一つです。25秒という値は、平均以上とはいえ、これ以上バランス機能が低下しないよう何らかの対策が必要と考えられる数値でしょう。

ファンクショナルリーチは、両手を前方・水平に伸ばした時の指先位置をゼロ地点とし、そこから可能な限り前傾姿勢をとった時の指先到達地点までの距離(cm)から、身体の柔軟性とバランス能力を評価します。転倒のリスク評価として臨床でも多く採用されており、信頼性・妥当性の高い指標の一つです。15cmをカットオフ値とし、それ以下の場合は転倒のリスクが4倍にも高まるといわれています。

Timed Up and Go Test(TUG)は、歩行速度と椅子からの立ち上がり動作、方向転換の技能を総合的に評価するものです。椅子座位から立ち上がり、3m先の目標物をまわって再び着座するまでの時間を測定します。13.5秒をカットオフ値としており、これ以上の場合は、転倒のリスクが高いと判断されます。後期高齢者の場合、17秒以上で3年後の基本的日常生活の低下リスクがあり、14秒以上で手段的日常生活動作の低下リスクがあるという調査結果もあります。

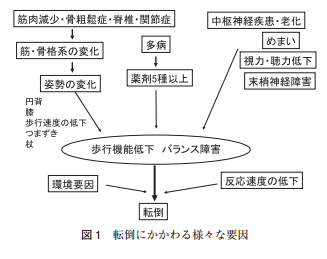

転倒に関わるさまざまな要因

転倒には、加齢による筋肉量減少や姿勢の変化、関節症、中枢性疾患などによる歩行能力の低下、薬剤の副作用による平衡感覚の乱れといった内的な要因以外にも、住環境や設備、履物、支援者の有無、時間帯、気候などのさまざまな外的要因が関わっています。そのため、作業療法士が対象者の転倒リスクを把握しようとする際は、対象者および家族、もしくは介護者に対する聴取(転倒歴・日常生活状況・環境の変化の有無など)、医学的基礎情報(身長・体重・血圧・視力・基礎疾患・服薬状況など)の確認、心身機能や日常生活動作の客観的評価(筋力・バランス能力・歩行の状態・認知機能など)により総合的に判断するのが望ましいとされています。もちろん、全ての情報を一人の作業療法士だけで集めるのは負担が大きすぎますので、他職種と情報を共有し合うなど、より信頼性の高い評価方法を調べておくなどの工夫が必要です。

※出典:神崎恒一 高齢者の転倒リスクの評価 日老医誌48 33-354 2011より

まとめ

作業療法場面においては、対象者が有するリスクの把握と情報共有はもちろんのこと、日常生活の観察や物理・社会的環境の変化を逃さずキャッチし、転倒の危険性を常に予測しておくことが大切です。転倒は、高齢者の自立生活や健康寿命の延伸に直結する因子と捉え、水回りなどの床の水滴はすぐにふき取る、混雑する場所での移動は避けるなど、日頃から具体的な対策を準備するよう心がけましょう。

中山 奈保子(なかやま なおこ)

作業療法士(教育学修士)。

1998年作業療法士免許取得後、宮城・福島県内の医療施設(主に身体障害・老年期障害)に勤務。

現職は作業療法士養成校専任教員。2011年東日本大震災で被災したことを期に、災害を乗り越える親子の暮らしを記録・発信する団体「三陸こざかなネット」を発足し、被災後の日常や幼くして被災した子どもによる「災害の伝承」をテーマに執筆・講演活動を行っている。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法