研究デザインの種類とエビデンスレベル

公開日:2020.09.24 更新日:2023.08.24

患者さんに介入(治療的・予防的)、教育・指導、環境調整を行うには、いくつかの選択肢があります。その複数の選択肢の中から、患者さんの状態、評価・介入に関する最新の知見、理学療法士の専門的技能・経験、反応などの情報をもとに、その時点で最も適切な対処方法を選択します。

このような臨床での判断を科学的根拠に基づく医療、いわゆる「EBM(evidenced-based medicine)」と言います。

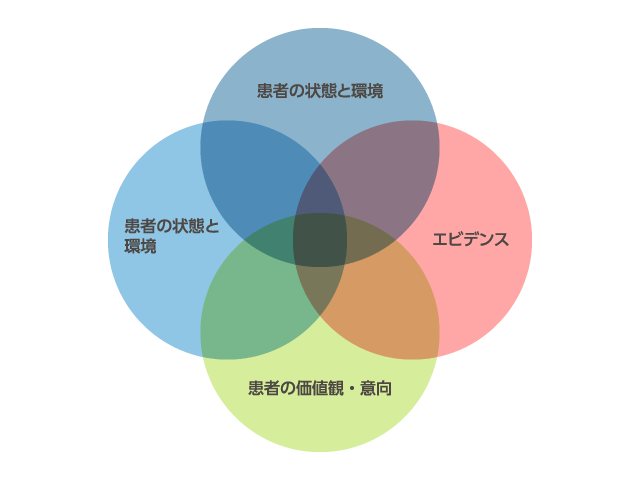

臨床での判断には、研究論文に基づくエビデンスに加え、患者さんの状態と置かれている環境、患者さんの価値観や意向、医療者の経験や専門的技能の4つの情報を考慮する必要があります。エビデンスとなる研究論文の対象と、目の前の患者さんの背景や状態が類似しているとは限りません。また、患者さんの考えや思い、希望なども判断には重要な情報となります。

これらの複数の情報を考慮し、患者さんと共に考えて意思決定することがEBMの原則です。

EBMにおけるエビデンスでは、目の前の患者さんの状態を基にして、過去に報告された論文などを対象に情報を収集し、得られた情報について批判的吟味を行い、本当に正しいか、どの程度効果があるのかなどを評価します。

この段階で、主な研究デザインの特徴やそれらのエビデンスレベルについて理解している必要があります。

過去問題【理学療法士】

第54回 午後 第21問

最もエビデンスレベルが高いのはどれか。

- 1.無作為化比較試験

- 2.コホート研究

- 3.症例集積研究

- 4.症例対照研究

- 5.症例報告

解答

正解:1

■解説

設問では、選択肢として研究デザインの種類を列挙し、その中からもっともエビデンスレベルの高いものを挙げるよう問われています。以下、各用語について解説していきます。

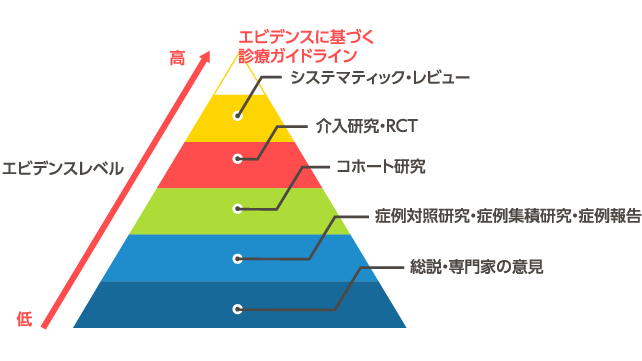

【エビデンスレベル】

エビデンスの信頼度の程度をエビデンスレベルといいます。高い方から診療ガイドライン、システマティック・レビュー、RCT(無作為化比較試験)、コホート研究、症例対照研究・症例集積研究・症例報告などの順となります。

【研究デザインの種類】

研究の目的によって、さまざまな研究デザインがあります。

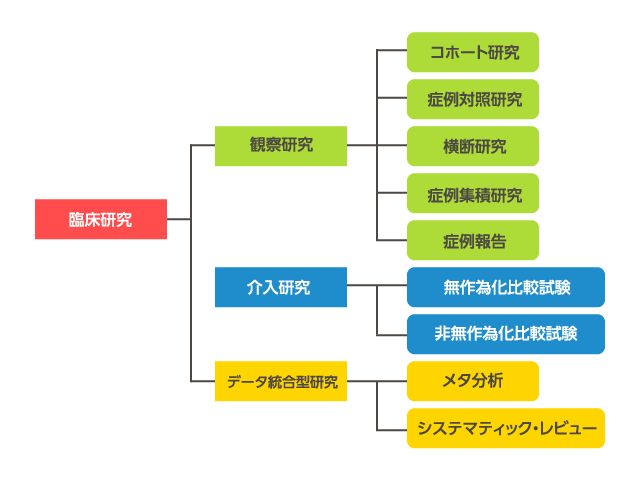

臨床研究においては、大きく以下の3つに分類されます。

・介入を加えずに状態を観察する観察研究

・介入群と対照群に分けて何らかの介入の効果を検討する介入研究

・複数の研究データを二次的に統合して分析するデータ統合型研究

また、観察研究は、単に状況の記述に止まる記述的研究と、要因間の因果関係や相関関係等を分析する分析的研究(コホート研究、症例対照研究、横断研究)に分けられます。

データ統合型研究は、メタ分析とシステマティック・レビューに分けられます。システマティック・レビューとは、ある課題やテーマに関して、一定の基準を満たした質の高い臨床研究論文を集め、それらのデータを統合してまとめた論文のことです。データを統合して統計学的に意味のある結果が得られているかどうか分析する過程がメタ分析です。

ここで、各選択肢の研究デザインを解説します。

選択肢1【無作為化比較試験】

ランダム化比較試験(randomized controlled trial: RCT)ともいいます。ある介入を加えること以外は公平となるように、対象を無作為に複数の群(通常は介入群と対照群)に分けて、その介入の影響を分析する研究です。無作為に群分けを行うのは、性別や年齢などの背景因子の偏りをできるだけ小さくするためです。また、患者さん自身、介入を加える医療者、測定者にとって、その対象がどちらの群に割り付けられているかが隠されていなければなりません。

選択肢2【コホート研究】

ある特定の集団(コホート)を対象として、その対象を解明したい要因がある集団(暴露群)とない集団(対照群)に分けて、一定期間観察し、その要因の有無と病気の発症などのアウトカムとの関連を分析する研究です。通常は、ある時点から、将来に向けて、これから起こる事象を調査します。これを前向きコホート研究といいます。

選択肢3【症例集積研究】

選択肢5【症例報告】

症例集積研究(ケースシリーズ研究)は、特定の病気や状態の複数の患者群を対象として、病歴、経過や検査結果、介入に対する反応、特徴などをまとめた研究です。一般的に一例の患者の場合を症例報告といいます。

選択肢4【症例対照研究(ケースコントロール研究)】

研究の対象とする病気や、状態の患者群とそうではない対照群を設定して、それぞれについて危険因子と思われる要因への暴露の状況を、過去に振り返って調べ、比較する研究です。過去にさかのぼるため、後ろ向き研究、あるいは後方視的研究といいます。

■実務での活かし方

診療ガイドラインは、エビデンスや医療行為の益と害のバランスなどを考慮して、患者さんと医療者が意思決定する際の推奨を示す文書です。現在、多くの診療ガイドラインが報告され、臨床で使用できるようになっています。リハビリテーションに関連深い診療ガイドラインも多く、脳卒中、脳性麻痺、脊髄小脳変性症、パーキンソン病などの神経系疾患、大腿骨頸部骨折、変形性股関節症などの運動器疾患、心不全、慢性腎臓病などの内部障害など多くが報告されています。

日本医療評価機構の運営しているMindsガイドラインライブラリでは、それらの診療ガイドラインを検索し、その内容などを確認することできます。現在、国内の533の診療ガイドラインが登録されています。

また、海外のガイドラインは、PEDroというサイトでpractice guidelineとして容易に検索可能です。

診療ガイドラインでは、表1に示すような推奨グレードが示され、分かりやすく分類されています。これ以外の推奨グレードが用いられている診療ガイドラインもあるため、それぞれの注意書きを確認する必要があります。

まだリハビリテーションに関する解説が十分ではない診療ガイドラインも多い状況ですが、リハビリテーションに関連したエビデンスレベルの高い研究論文も増加していきます。診療ガイドラインが更新、追加されるたびに充実してきていますので、今後益々活用しやすくなるでしょう。

| 推奨グレード | 内容 |

|---|---|

| A | 行うよう強く勧められる |

| B | 行うよう勧められる |

| C | 行うことを考慮してもよいが、十分な科学的根拠がない |

| D | 行わないよう勧められる |

■関連記事

EBPTってなんだ? ~エビデンスを確認するために

[出典・参照]

日本理学療法士学会「EBMとは」

厚生労働省「第54回 理学療法士国家試験」

厚生労働省「第54回 理学療法士国家試験 正答値表」

国立がん研究センター「がん情報サービス」

大阪大学大学院医学系研究科「疫学研究デザインの分類」

東京女子医科大学「膠原病リウマチ通風センター」

京都大学大学院医学研究科「JSEPTIC クイズ」

日本医療機能評価機構「Mindsガイドライン」

PEDro

臼田 滋

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

群馬県理学療法士協会理事

理学療法士免許を取得後、大学病院で勤務し、理学療法養成校の教員となる。

小児から高齢者までの神経系理学療法が専門。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法