高齢者の歩行の特徴は?加齢と疾病の影響を考慮して転倒を予防しよう

公開日:2020.11.25 更新日:2021.03.10

加齢により、歩き方(歩容)が変化することは一般的に認められています。若年者と比較すると歩行速度が遅くなるほか、連続して歩行できる距離が短くなったり、歩行中につまずきやすくなったり、転倒したりすることなどが挙げられます。

特につまずきによる転倒は重大な問題であり、転倒に伴った骨折などをきっかけに、心身機能や生活状況が急激に低下し、その結果、死につながってしまうことも少なくはありません。

消費者庁の人口動態調査(平成30年)によると、毎年30,000人以上の高齢者が不慮の事故で死亡しており、不慮の事故のうち、誤嚥等の不慮の窒息、転倒・転落、不慮の溺死および溺水は、交通事故よりも死亡者数が多いです。

また、東京消防庁の緊急搬送データ(平成30年)によると、転倒・転落による事故が最も多く、全体の7割を占めています。この転倒・転落の原因には、高齢者による歩行の変化も影響していると考えられます。

高齢者の歩行の特徴は、加齢による関連機能の変化と、疾病による変化の両者が影響しています。研究対象の高齢者の状態によって歩行の特徴は異なり、全く疾病のない健常な高齢者では、若年者との歩行の違いはあまり認められないという報告もあります。

現実的には、多くの高齢者は何らかの疾病を有していることが多いため、加齢による変化と疾病による影響の両方を考慮しなければいけません。高齢者の歩行の特徴をとらえ、歩行の維持、改善の支援を考え、転倒・転落を予防することが必要です。

さらに、自立して安全に移動できる範囲を拡大することで、充実した生活が継続できることが望まれます。

過去問題【理学療法士】

第54回 午後 第28問

若年者と比較した高齢者の歩行で正しいのはどれか。

- 1.歩隔は狭くなる。

- 2.歩幅は大きくなる。

- 3.腕の振りは減少する。

- 4.両脚支持期は短くなる。

- 5.遊脚相における足尖と床面との距離は大きくなる。

解答

正解:3

■解説

【歩行周期の空間的因子と時間的因子】

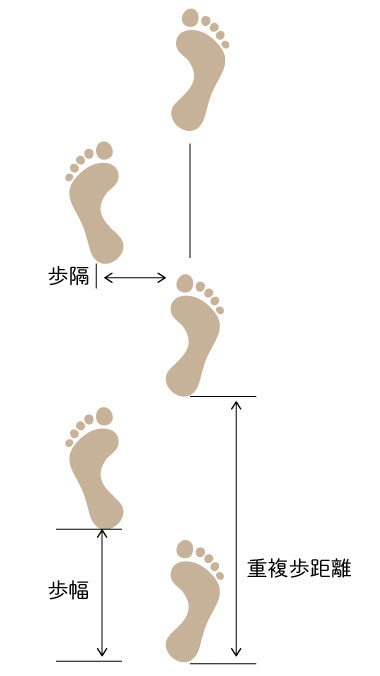

片方の足が床に接地してから、同側の足が再び接地するまでを歩行周期といいます(図1)。

空間的因子には、片方の踵から他方の踵までの距離を指す歩幅、片方の踵から同側の踵までの距離を指す重複歩距離、両脚の横の幅である歩隔などがあります。

歩行周期は、立脚相と遊脚相に分けられ、片方の足のみが接地している期間(片脚支持期)と両脚が接地している期間(両脚支持期)があります。

図1 歩行周期

| 用語 | 定義 |

|---|---|

| 歩行速度 | 単位時間当たりの歩行距離 |

| 歩行率 | 単位時間当たりの歩数 |

| 立脚相 | 足部の接地から同側足部が床から離れるまで |

| 遊脚相 | 足部が床から離れている期間 |

| 単脚支持期 | 片脚のみが床に接地している期間 |

| 両脚支持期 | 両脚が同時に床に接地している期間 |

表1 用語表

【健常な高齢者における加齢に関連した歩行の変化】

・歩行速度:70代から特に低下します。この歩行速度の低下には歩幅の減少が関係し、一般には下腿後面筋群の筋力低下が観察されます。

・歩行率:加齢によって明らかな変化はありません。

・両脚支持期:一般的には歩行周期の中の約20%ですが、加齢により増加します。片脚のみの支持の不安定さを反映していると推測されます。

・歩行時の姿勢:個人差がありますが、加齢のみではあまり姿勢は変化しません。遊脚相における足尖と床面との距離(Toe clearance)は、加齢によってあまり変化しません。

・関節運動:歩行中の下肢の関節運動も、加齢のみではあまり変化しませんが、股関節は外転が大きくなり、骨盤の運動は減少する傾向があります。

【疾病に関連した歩行の変化】

多くの疾患が高齢者の歩行に影響し(表1)、さまざまな歩容の変化をもたらします。

| 情緒障害、精神状態 | 抑うつ、睡眠障害、薬物依存 |

| 心血管疾患 | 不整脈、心不全、起立性低血圧、血栓・塞栓症 |

| 炎症性、代謝性疾患 | 糖尿病、肝性脳症、甲状腺機能亢進症・機能低下症、肥満 |

| 筋骨格系障害 | 頸椎症、脊柱管狭窄症、痛風、筋力低下、変形性関節症、骨粗鬆症 |

| 神経障害 | 脳卒中、せん妄、認知症、多発性硬化症、脊髄症、パーキンソン病、正常圧水頭症、小脳変性症、前庭障害 |

| 感覚の異常 | 聴覚障害、ニューロパチー、視覚障害 |

| その他 | 急性疾患、入院歴、手術歴、薬物の副作用 |

表2 高齢者の歩行に影響する主な医学的状態

・左右の運動やタイミングの非対称性:一側の神経障害や筋骨格系障害によって非対称になります。

・歩き始めや歩行の継続の困難さ:パーキンソン病では、歩き出すことが難しいことが多く、歩き出しても徐々に歩幅が狭くなり、歩行を続けることが難しくなります。

・後方突進:脳卒中やパーキンソン病などで、後方へ転倒しやすくなることがあります。

・下垂足:遊脚相で、爪先が下がってしまう状態で、足関節の背屈筋の筋力低下によります。腰椎の脊柱管狭窄症や末梢神経障害などによって生じます。

・歩幅の減少:さまざまな疾患が関連し、歩行時の不安定性や転倒恐怖が主な要因です。片方の歩幅が減少している場合には、障害側が立脚相の場合に、安定性が低下するため、健常側の歩幅が減少します。

・ワイドベース歩行:歩隔の増加です。小脳の変性症や両側の股関節や膝関節の障害によって生じます。

・分回し:円弧を描く足部の振り出しです。主に脳卒中や筋骨格系障害により膝関節を曲げることが難しい場合に生じます。

・前傾姿勢:パーキンソン病や認知症の場合に認められます。脊椎の圧迫骨折による円背姿勢の場合にも認められます。

・加速歩行:前傾姿勢を伴いやすく、歩行速度が徐々に速くなり、前方へ転倒しやすくなります。パーキンソン病で特徴的です。

・体幹の側方動揺:変形性股関節症や股関節周囲の筋力低下の場合に、立脚相側に体幹が傾斜します。

・不規則な体幹の動揺:小脳の変性症や脳卒中などの神経障害によって生じます。

・腕の振りの減少:パーキンソン病や脳血管性認知症などで、腕の振りが明らかに減少します。

■実務での活かし方

歩行速度の低下などの高齢者の歩行の特徴は、フレイルやサルコペニア、ロコモティブ症候群の主要な所見のひとつです。

フレイルは健康な状態と要介護状態の中間に位置付けられ、身体機能や精神機能の低下が認められる状態ですが、適切な介入により健康な状態に戻ることができる可逆的な状態です。

フレイルは、体重減少、易疲労感、日常生活の活動量の減少、歩行速度の低下、筋力の低下の5項目のうち、一般的に3項目以上該当した場合と定義され、1〜2項目に該当する場合をプレフレイルと定義されます。これらは身体的フレイルですが、精神心理的フレイル、社会的フレイルも含まれます。

フレイルの原因として、低栄養に加えてサルコペニアが注目されています。サルコペニアは、筋量と筋力の進行性かつ全身性の減少に特徴付けられる症候群で、身体機能障害、QOL低下、死のリスクを伴うものと定められています。筋量の低下が必須条件で、筋力低下または歩行速度の低下のどちらかが加われば、サルコペニアと診断されます。

ロコモティブ症候群は、骨、関節、筋などの運動器の障害により、要介護になるリスクが高い状態です。

1:片脚立ちで靴下がはけない

2:家の中でつまずいたり滑ったりする

3:階段を上がるのに手すりが必要である

4:横断歩道を青信号で渡りきれない

5:15分位続けて歩けない

6:2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である

7:家の中のやや重い仕事(掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど)が困難である

この7項目のうち、ひとつでも当てはまればロコモティブ症候群が疑われます。

サルコペニアはロコモティブ症候群に含まれ、これらが身体的フレイルの主な要因になると考えられています(1)。できるだけ活動的な生活を営み、ウォーキングや筋力トレーニングなどの運動を行うことで、フレイルを予防できることが明らかとなっています。患者さんをよく観察し、意識するようにしましょう。

[出典・参照]

消費者庁「高齢者の事故の状況について」

東京消防庁「緊急搬送データ(平成30年)」

アクティブシニア「食と栄養」研究会

日本臨床整形外科学会学術集会「ロコモティブ症候群」

生科学工業「ひざイキイキ」

臼田 滋

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

群馬県理学療法士協会理事

理学療法士免許を取得後、大学病院で勤務し、理学療法養成校の教員となる。

小児から高齢者までの神経系理学療法が専門。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法