筋力トレーニングをより効果的に!骨格筋の筋収縮のメカニズム

公開日:2022.01.07

文:臼田 滋(理学療法士)

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

今回は理学療法士の国家試験過去問題から「骨格筋の筋収縮のメカニズム」について取り上げます。筋力増強運動や筋力テスト、歩行などの動作練習などで筋収縮が関与する機会はとても多く、そのメカニズムを理解することが大切です。

また、筋力低下を主症状とする神経筋疾患などの対象に対する治療においては、筋力低下が生じている原因を理解し、効果的な介入内容を検討する際にも影響されている筋収縮の過程に考慮することが求められます。

筋収縮とはなにか? ~筋収縮のメカニズム~

「骨格筋」は主に骨に付着する筋であり、それ以外に筋には心臓の心室壁を構成する「心筋」と消化器や血管などに存在する「平滑筋」があります。骨格筋と心筋は横紋筋で構造が類似しています。

心筋と平滑筋:随意的に収縮させられない不随意筋

筋は刺激による収縮とその後の弛緩のみが可能で、刺激により伸張することはできません。筋力は、筋が収縮することで生じる筋張力が、筋が付着している骨に作用して関節が運動することで発揮されます。

意思による随意的な筋収縮だけでなく、針を足で踏んだ時に意識せずに下肢が屈曲する際の様に、反射的にも筋が収縮し、関節運動が生じます。

随意収縮の場合、大脳皮質運動野からの指令は、脳幹・脊髄に至る上位運動ニューロン、脊髄の前角細胞から筋までの下位運動ニューロン(末梢神経・α運動ニューロン)、神経筋接合部を経て筋へと信号が伝達されます。

これにより筋線維に活動電位が発生し、興奮収縮連関の過程を経て、筋が収縮します。

筋収縮と筋力の大きさの関係性

1個の下位運動ニューロンは複数の筋線維を支配しており、1個の運動ニューロンとそれにより支配されている筋線維の集まりが「運動単位」です。

実際の運動の際には複数の運動単位が興奮しますが、運動単位の動員数や発射頻度が多く、複数の運動単位の興奮が同期する方が強い筋力を発揮できます。

他にも筋力に影響する要因があります。筋の断面積が大きいほど、一般的に強い筋力が発揮できます。また、筋線維には「速筋」と「遅筋」などのタイプの違いがあり、速筋の割合が多い筋は、すばやく強い力を発揮しやすく、遅筋の割合が多い筋は、ゆっくり持続した筋力の発揮に優れています。

また、筋収縮にも複数のタイプがあります。

・筋が収縮しながら筋の長さが短くなる「求心性収縮」

・反対に筋が収縮しながら長さが長くなる「遠心性収縮」など

このなかで最も強い筋力を発揮するのが、遠心性収縮です。

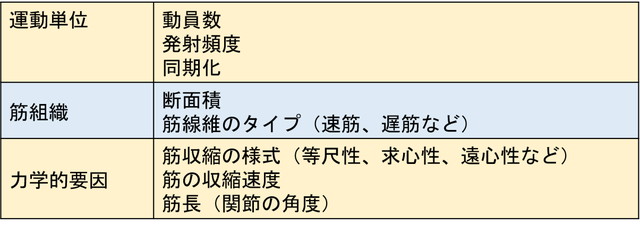

筋の収縮速度は、遅い速度ほど強い力が発揮できます。さらに関節の角度によって、筋の長さが長い角度の方が強い力が発揮できます。筋力トレーニングの際には、このようなさまざまな要因を考慮する必要があります(表1)。

表1 発揮される筋力の大きさに関与する要因

《問題》骨格筋について正しいのはどれか。

【理学療法士】第56回 午前62

骨格筋について正しいのはどれか。

- 1. 活動電位は筋収縮に遅れて発生する。

- 2. 伸張反射の感覚受容器は筋紡錘である。

- 3. 筋に単一刺激を加えると強縮が生じる。

- 4. 神経筋接合部にはアドレナリン受容体が分布する。

- 5. 筋小胞体から放出されたNa+がトロポニンに結合する。

解答と解説

正解:2

■解説

神経筋接合部での興奮の伝達

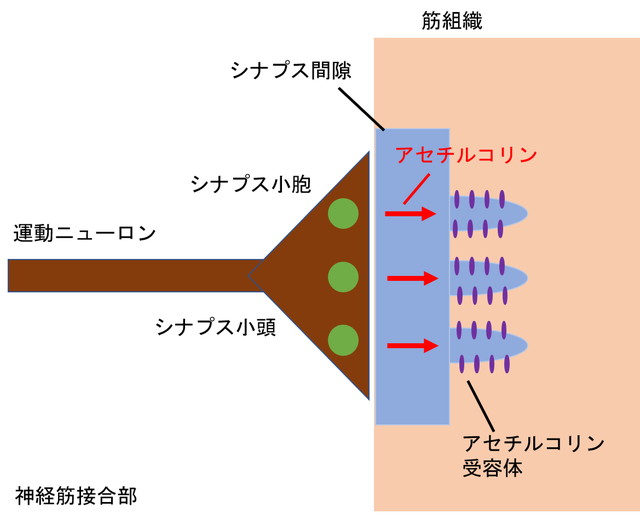

運動ニューロンと筋細胞が接する部分が神経筋接合部です(図1)。

運動ニューロンの先端のシナプス小頭と筋組織の間には「シナプス間隙」という隙間があります。神経の活動電位が運動ニューロンの先端に達すると、シナプス小頭の中にあるシナプス小胞からアセチルコリンが放出されます。

アセチルコリンは隙間の中を拡散し、筋組織側にあるアセチルコリン受容体に結合します。その結果、筋細胞に活動電位が発生し、筋収縮開始の信号となります。

図1 神経筋接合部

筋細胞が興奮し、筋の収縮に至るまでの興奮収縮連関

筋細胞が興奮すると、この興奮が横行小菅を伝わって筋線維の奥まで伝わり、筋小胞体からCa2+が放出されます。このCa2+がトロポニンというタンパク質と結合すると、筋収縮が開始されます。

筋の単収縮から強縮

筋に単一刺激を与え、刺激の頻度を増やしながら、連続した刺激を加えると「強縮」が生じます。最初は単収縮(収縮と弛緩のセット)が生じます。刺激の頻度が増えると弛緩の時間がなくなり、発揮される筋力が加算されます(加重)。

さらに頻度が増えると、一つの強い持続的な収縮である強縮となります。普通の体の運動の際に生じる筋収縮は強縮です。

筋の感覚受容器

感覚受容器は皮膚だけでなく、筋組織にもあり、筋の長さや筋収縮によって発生する筋張力を検知しています。

筋線維と並列して配置されている感覚受容器が筋紡錘です。筋紡錘は筋の長さが長くなると興奮して、筋収縮をもたらします。

このような筋の急速な伸張に対して生じる筋収縮の反射が伸張反射です。もう一つの感覚受容器であるゴルジ腱器官は腱内で、筋組織と直列に配置されています。

過剰な筋張力が発生すると興奮し、筋の収縮を抑制します。強い筋収縮による筋の損傷を予防するように機能しています。

実務での活かし方

脊髄性筋萎縮症

筋力が低下する疾患は多岐にわたりますが、症状が進行性である神経筋疾患の中で、特に筋力が著しく低下して、極めて重症な状態となる代表的な疾患の一つに「脊髄性筋萎縮症」があります。

この疾患は、脊髄前角細胞の変性や消失による進行性の筋力低下が主な症状である遺伝性の運動ニューロン疾患です。

これまでは筋力を向上させる有効な治療薬はなく、対症療法が中心で、生活環境の調整を中心に、生活の質を高め、肺炎などの二次的な合併症を予防するなどを目的とした支援が中心です。

この脊髄性筋萎縮症に対する新しい治療薬として、アンチセンスオリゴ核酸薬であるヌシネルセンの髄腔内投与が使用されており、運動機能の改善、死亡リスクや永続的な人工呼吸器使用のリスクの低下などの効果が認められるようになってきました。

これまでとは異なるリハビリテーションとしての支援も検討する必要があります。

同様に進行性の筋力低下を示す「デュシェンヌ型筋ジストロフィー」や「筋萎縮性側索硬化症」などに対しても、新しい治療薬の開発が行われており、今後、その有効性が期待されています。

痙縮(けいしゅく)

一方で、筋収縮が過剰で筋が硬くなる症状として「痙縮」があります。脳や脊髄の上位運動ニューロンの障害による症状であり、脳卒中や頭部外傷、脳性麻痺などの多くの病気で認めることが多い、比較的一般的な症状です。

この痙縮筋に対して、「ボツリヌス療法」が、一般に実施されるようになってきています。ボツリヌス菌が作るボツリヌストキシンというタンパク質を有効成分とした薬を筋内に注射することで、痙縮を和らげるものです。

痙縮は、伸張反射の亢進した状態であり、筋紡錘の感受性の増加などが関与すると考えられており、ボツリヌストキシンはこの伸張反射に関連する部位に作用するとされています。

これまでは重症な痙縮を認める部位に対しては、特殊な装具の使用や、筋・腱の延長術などの手術などその治療は限られていました。

しかし、適切な時期に、症状を認めている筋に対してボツリヌス療法を適用することで、慢性期の時期の患者さんにおいても、歩行や上肢の使用などが容易なる方も多くいらっしゃいます。

最後に

筋に関連する症状に対して、これからも新しい治療薬や治療方法が開発されることが期待されます。新しい支援の情報を的確に入手し、対象者の方の意向も尊重して、適切な支援方法を活用することが求められます。

臼田 滋

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

群馬県理学療法士協会理事

理学療法士免許を取得後、大学病院で勤務し、理学療法養成校の教員となる。

小児から高齢者までの神経系理学療法が専門。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法