加齢による生理機能の変化~高齢者のリハビリテーションにおける注意点~

公開日:2022.05.20

文:臼田 滋(理学療法士)

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

個人差がありますが、加齢によりさまざまな機能が低下します。機能の低下により病気が生じやすくなることもあり、加齢による機能の低下に病気の影響が加わった状態が、高齢者の患者の状態です。複数の機能の低下や複数の病気が複雑に影響し合うことも多く、その対応が難しいことも多いでしょう。

そこで今回は理学療法士の国家試験過去問題から加齢による生理機能の変化を取り上げ、高齢者に特徴的な病気や老年症候群についても解説します。

加齢に伴う機能低下とは?

「加齢」は、誕生から時間が経過することで、加年ともいいます。時間の経過に伴って生体の構造や機能は、良い意味でも悪い意味でも変化し、それらの過程や現象が加齢現象です。加齢の英語はエイジング(aging)ですが、年をとるという時間的な意味に加えて、老化、老朽化、高齢化という意味合いを含んで解釈されることが一般的でしょう。

関連した用語の「老化(senescence)」は、成熟期以降の、時間の経過に伴う機能の低下で、恒常性の維持が困難となり、最終的には死に至る過程を意味します。老化の特徴は、普遍性(誰にでもおこる)、進行性(機能は徐々に低下する)、有害性(生存に対して有害である)と内在性(原因は主に個体に内在する)です。

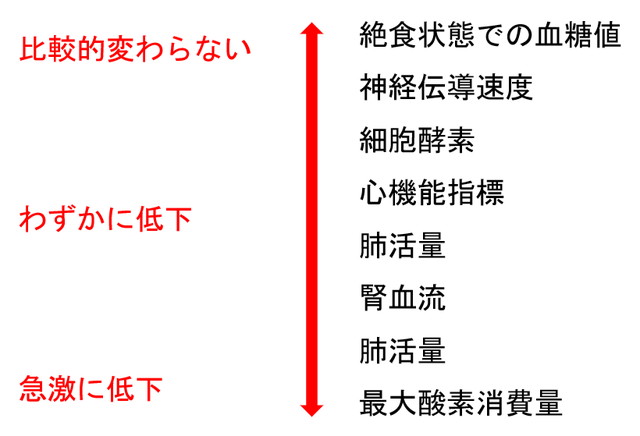

加齢によってさまざまな機能が低下しますが、その変化の程度は機能によって異なり、加齢により、比較的変わらない機能、わずかに低下する機能、急激に低下する機能があります(図)。

図 加齢に伴う主な変化の程度

加齢によって身体機能はどのように変わるのか?

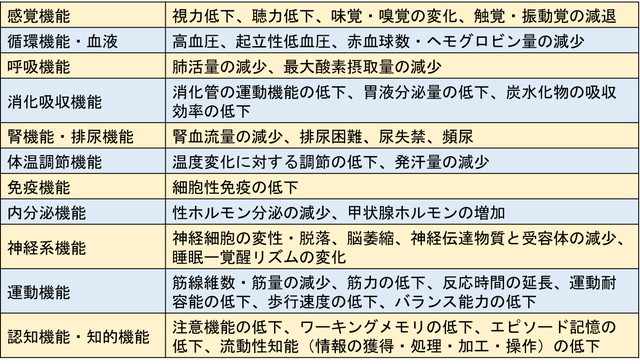

身体のさまざまな機能が加齢によって低下した場合の、主な機能の変化を表1に示します。このような加齢による機能低下の程度は、個人差が大きいことも重要な特徴です。年齢だけでなく、個人の運動習慣や生活習慣、社会的背景などが影響します。

表1 加齢に伴う主な機能の変化

高齢者に特徴的な「老年病」の種類

加齢による機能の低下(老化)は病気ではありません。老化により生活はいろいろな影響を受けますが、生活の著しい変化は一般に病気が原因です。

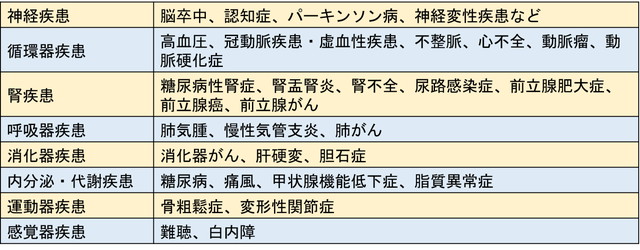

若いころからの病気が、加齢に伴う機能低下による影響を受けて、病態が変化することもあります。高齢になることでその有病率が明らかに増加し、高齢者に特徴的な病気もあります(表2)。

後者を「老年病」といい、生命予後に影響することはもちろんですが、発症によって生活機能障害・要介護状態となり、高齢者本人だけでなく、家族などの周囲の人のQOLにも大きく影響することが課題となります。

また、老年病では合併症が生じやすいことや、治療による回復が遅延しやすいこと、さらに複数の病気を有することも多く、それらの併存疾患の影響を受けやすいことが特徴です。

表2 高齢者に特徴的な主な病気

「老年症候群」ではリハビリテーションが重要

病名ではありませんが、高齢者に多く認められ、治療(対症療法)と同時に介護・ケアが重要である症状・所見を「老年症候群」といいます。原因疾患に対する治療とともに、多職種連携によるケアとリハビリテーションの実践が重要です。

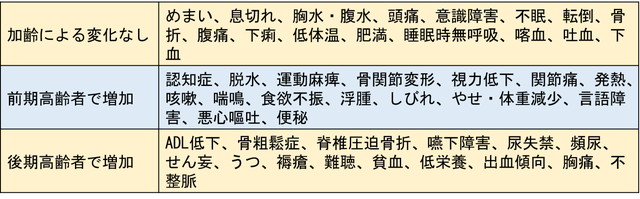

老年症候群は、年齢との関係から3つに分類されます(表3)。まずは主に急性疾患に伴って生じる症状で、頻度は加齢による影響をあまり受けません。次に前期高齢者から徐々に増加する症状で、主に慢性疾患に伴います。そして後期高齢者で急増する症状で、ADLの低下と密接に関連し、介護がとても重要になります。

最近ではこれらと関連する状態として、フレイル(身体的、精神・心理的、認知的、社会的、オーラルフレイル)の概念が普及し、さらにその類似概念としてのサルコペニア、ロコモティブシンドローム、カヘキシア、低栄養なども、高齢者の健康増進、介護予防において重要です。

表3 主な老年症候群

《問題》加齢により増加するのはどれか。

【理学療法士】第56回 午前26

加齢により増加するのはどれか。

<選択肢>

- 1.脳血流量

- 2.肺残気量

- 3.基礎代謝量

- 4.消化液分泌量

- 5.メラトニンの夜間分泌量

解答と解説

正解:2.肺残気量

加齢による神経系、呼吸器系、エネルギー代謝、消化器系、内分泌系の影響について、以下に解説します。

(1) 神経系の加齢変化

神経細胞が加齢とともに減少しますが、脳の部位により差を認め、個人差もあります。

特に前頭葉の一部である上前頭回や視床下部の多くの神経核、大脳基底核の黒質や脳幹の青斑核では、明らかに神経細胞数が減少します。

また、神経伝達物質であるノルアドレナリン、ドパミン、セロトニン、アセチルコリンとその受容体は加齢に伴い減少します。これらは、加齢による記憶、睡眠、情動、運動の調節、食欲などの機能の低下の一因と考えられています。

このような脳萎縮の一つの原因として、脳動脈硬化の進展による脳血流量の低下が指摘されています。

(2) 呼吸器系の加齢変化

肺気量は予備吸気量、1回換気量、予備呼気量と残気量の合計であり、肺気量から残気量を除いた部分が肺活量です。加齢により1回換気量はあまり変化しませんが、予備吸気量と予備呼気量は減少し、残気量は増加します。

これらは肺胞と気道の弾性の低下と胸壁骨格の硬化によって生じると考えられています。呼吸機能の予備能が低下すると、感染症などの軽度の病気でも呼吸不全を生じやすくなります。

(3) エネルギー代謝の加齢変化

エネルギーの獲得・摂取、転換、貯蔵、消費・利用というエネルギーの流れが「エネルギー代謝」で、身体活動などで使用されるエネルギーが「エネルギー消費量」です。エネルギー消費は、基礎代謝、身体活動(生活活動と運動)、食事誘発性熱産生に分けられます。

基礎代謝は安静な状態で生命維持ために消費される必要最小限のエネルギー量で、心臓や骨格筋、中枢神経系の活動などの不随意の活動によるエネルギー消費が主です。基礎代謝量は一般に加齢により低下します。この低下は骨格筋の減少が主な理由ですが、他の臓器の代謝率の低下も関係していると考えられています。

(4) 消化器系の加齢変化

加齢により一般に消化管の蠕動運動が低下し、便秘になりやすくなります。これは、消化管の粘膜や平滑筋の萎縮、結合組織の増加などの組織学的変化が関連していると考えられています。

また、消化液は、口腔内の唾液腺、胃では酵素を分泌する主細胞と胃酸を分泌する壁細胞の胃底線、小腸では膵臓あるいは腸腺から分泌されます。この分泌は、神経系とホルモンによって調節されていますが、加齢に伴い、胃液などの消化液分泌量が低下します。

加齢によって消化管の粘膜や分泌腺が萎縮し、分泌量が減少すると考えられていますが、その程度は個人差が大きいとされています。消化管でのタンパク質や脂肪の吸収は、加齢による影響をあまり受けないとされていますが、炭水化物やカルシウムの吸収効率は低下するといわれています。

(5) 内分泌系の加齢変化

多くのホルモンの血中濃度は加齢に伴い影響されます。

あまり変化しないホルモンは、コルチゾール、インスリン、甲状腺ホルモンです。加齢に伴って増加するホルモンには、卵胞刺激ホルモン、黄体形成ホルモン、ノルアドレナリンなどがあります。

血中濃度の減少は、主に分泌腺の細胞数の減少や機能変化が原因とされています。メラトニンは松果体から分泌されるホルモンで、主に季節のリズムやサーカディアンリズムを調節する作用があります。

メラトニンの分泌は体内時計と環境光により調節されており、明るい光によってメラトニンの分泌は抑制され、夜間に分泌量が増加します。一般にメラトニンの分泌量は加齢に伴って減少し、体内時計のペースメーカーの変性、松果体への神経伝達物質の減少および松果体の石灰化などが原因とされています。このメラトニンの分泌量減少により、睡眠・覚醒リズム障害が生じるとされています。

加齢による機能低下はその機能や個人差による

加齢に伴い多くの機能が低下しますが、その低下の程度や影響は機能によっても異なり、さらに個人差も大きいことが特徴です。

特に言語能力、理解力、洞察力、内省力、自制力、社会適応力、コミュニケーション力などの、長年にわたる経験、教育や学習などから獲得する結晶性知能は高齢になっても安定し、変化は少ないとされています。また、外向性、開放性、協調性や誠実性などのパーソナリティも加齢による影響は少ないとされています。

機能低下の予防に加えて、比較的保たれている機能を有効に活用した生活支援が必要です。さらに、適切な運動を実践することができれば、時間はかかるかもしれませんが、骨格筋量、筋力、歩行速度、運動耐容能などの改善も十分に期待できます。

高齢者とコミュニケーションをとる際は配慮が必要

一方で、高齢者は、視力や聴力などの感覚機能の低下、言語機能などのコミュニケーション機能の低下、記憶などの認知機能の低下、自身の状態や周囲の環境の変化に対する適応性の低下、不安や自己効力感の低下などの情動・心理状態の変化などがあるため、そのコミュニケーションには配慮が必要です。

一般的な主な留意点を下記に示します。

・人格を尊重して接すること

・呼びかけには、姓を用いること

・ゆっくりと、平易な言葉で、短く適切な表現で対応すること

・高齢者が普段使っている言葉で、具体的に質問すること

・身振りや表情など、非言語的な方法も利用すること

・言葉を変えて、何回か確認すること

・根気強く、時間をかけて訴えを聞くこと

・訴えに対して、丁寧に、やさしく説明すること

・内容を適当に整理して、まとめ、話の方向性を誘導すること

・失敗や誤りをとがめず、良き話し相手、聞き手になること

入院患者や手術後の患者などでも、80代や90代、あるいは100歳を超える対象も珍しくない時代になってきています。リハビリテーションで関わるセラピストには、年齢で判断せずに、個々の対象の状態に対して適切な、個別的な対応が求められます。

>>マイナビコメディカルで積極採用中の理学療法士(PT)の求人を見てみる

[出典・参照]

大内尉義編:老年学 第5版、医学書院、2020

前田眞治著:老人のリハビリテーション 第8版 、医学書院、2016

鳥羽研二:老年症候群と総合的機能評価 、日本内科学会雑誌 98:589-594、2009

臼田 滋

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

群馬県理学療法士協会理事

理学療法士免許を取得後、大学病院で勤務し、理学療法養成校の教員となる。

小児から高齢者までの神経系理学療法が専門。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法