脳卒中片麻痺患者に対する評価法と評価項目について

公開日:2020.05.08 更新日:2024.01.11

脳卒中を起こすと片麻痺が生じることがありますが、それ以外にもさまざまな障害が発生します。脳卒中の患者に対して効果的なリハビリテーションを提供するためには、これらの障害の適切な評価が重要です。

また、患者さんの状態の変化、あるいは一定の期間に実施したリハビリテーションの効果を判断するためにも、適切に患者さんの状態を評価する必要があります。

回復期リハビリへの理学療法士の関わり方|リハビリの目的や役割

効果的なリハビリを提供するには適切な患者さんの評価が必要

脳卒中の患者さんは、脳の障害部位・範囲と、発症後の経過等により、さまざまな症状を示します。

・意識障害

・運動麻痺

・感覚障害

・痙縮

・関節可動域制限

・筋力低下

・疼痛

・運動失調

・失語

・失行

・失認

・嚥下障害など

これらが影響して、歩行などの動作や食事・更衣などの身の回りの動作、家事動作などの活動が制限されます。さらに、仕事や地域での社会参加も妨げられます。

このような状態は、国際生活機能分類(ICF)の機能障害、活動制限、参加制約の構成要素でとらえ、その結果に基づいて目標の設定や介入計画を立案します。

評価法には、さまざまな症状や障害を全体的に評価し、脳卒中の重症度を把握する包括的な評価や、それぞれの構成要素に含まれる状態等を評価する尺度などがあり、非常に多くの評価法が病院等で使用されています。

過去問題【理学療法士】

第54回 午前 第34問

脳卒中片麻痺患者に用いられる評価法で正しいのはどれか。2つ選べ。

- 1.FMA〈Fugl-Meyer assessment〉はADLの評価を含む。

- 2.JSS〈Japan Stroke Scale〉は関節可動域の評価を含む。

- 3.mRSは歩行速度の評価を含む。

- 4.NIHSSは意識状態の評価を含む。

- 5.SIASは非麻痺側機能の評価を含む。

解答

正解:4、5

■解説

FMA(Fugl-Meyer assessment)

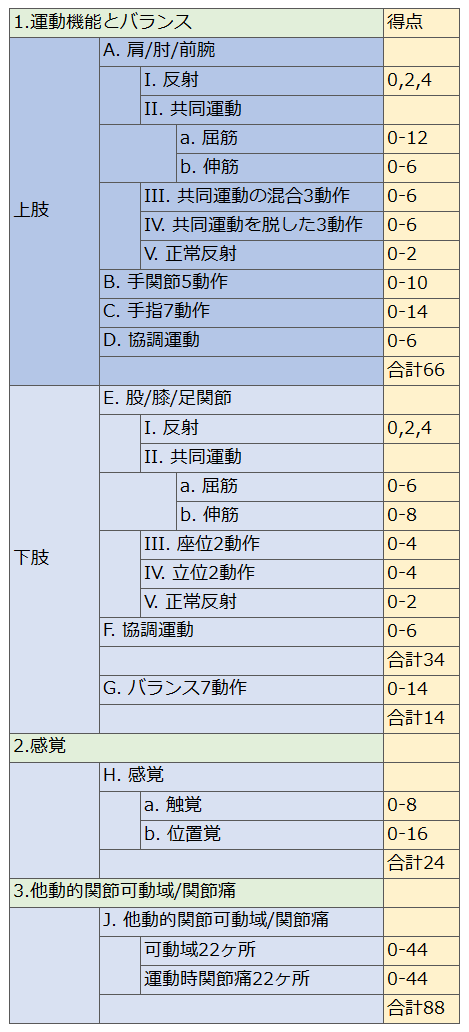

FMAは1975年にFugl-Meyerらが発表した機能障害の総合的な評価法です。運動機能とバランス(上肢・下肢)、感覚、関節可動域/関節痛で構成され、各項目は3段階の評定尺度です。

全体の合計点は226点で、上肢と下肢の運動機能の合計は100点です。点数が低いほど、機能障害が重症であることを示します。項目も多く、評価にやや時間がかかるため、日本では使用されることが少ないですが、世界的には広く使用されています。

FMAは機能障害の評価法であり、ADLの評価は含みません。

<表1 FMA(Fugl-Meyer assessment)>

JSS(Japan Stroke Scale)

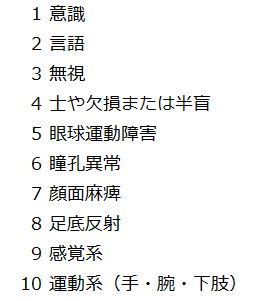

JSSは1997年に日本脳卒中学会が作成した急性期の重症度スケールです。

意識や言語、運動機能などの10項目があります。各項目は2または3段階の評定尺度であり、科学的な統計理論に従って重み付けがされており、専用の評価シートを使用して合計点を算出します。この合計点が重症度スコアで、およそ-0.38から26.95の範囲の値となり、スコアが高いほど、重症であることを示します。

JSSには関節可動域の評価を含みません。

<表2 JSS(Japan Stroke Scale)>

mRS(modified Rankin Scale)

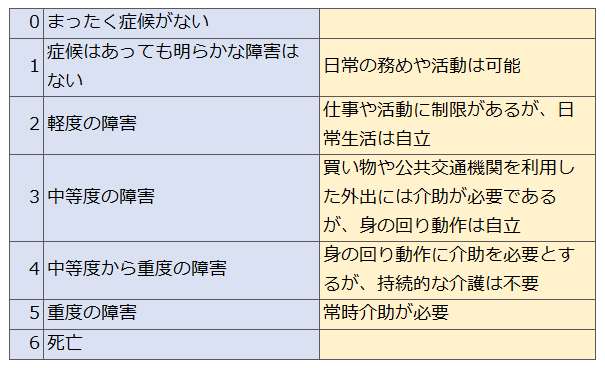

mRSは1957年にRankinが発表し、1988年に改訂された障害の全体像の評価法です。簡便に評価できることが利点ですが、詳細な評価ではないため、患者の変化や介入効果を把握するためには限界があります。研究等で脳卒中による後遺症の転帰の判定に用いられています。

mRSには歩行速度の評価を含みません。

<表3 mRS(modified Rankin Scale)>

NIHSS(National Institute of Health Stroke Scale)

NIHSSは、急性期脳梗塞に対するアルテプラーゼ(遺伝子組み換え組織型プラスミノゲン・アクティベータ recombinant tissue-type plasminogen activator: rt-PA)による血栓溶解療法の効果を判定するために米国国立衛生研究所によって作成され、1989年にその有効性が発表された重症度評価スケールです。

11種類、15項目で構成され、それぞれ3から5段階で評価されて42点満点です。点数が高いほど重症であることを示します。急性期にベッドサイドにて短時間評価できます。

日本でも使用されることが多く、日本脳卒中学会のrt-PA療法の治療指針で必須の評価として採用されています。

2001年に信頼性の低い意識障害、顔面麻痺、運動失調、構音障害の4項目を除外した、短縮版のmodified NIHSSも報告されています。NIHSSには意識状態の評価を含みます。

<表4 NIHSS(National Institute of Health Stroke Scale)>

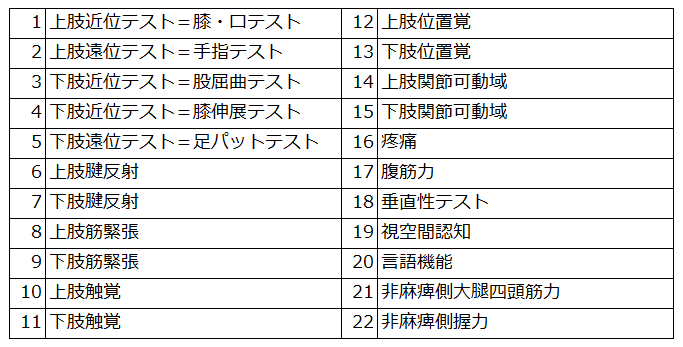

SIAS(Stroke Impairment Assessment Set)

SIASは1994年に千野らにより開発された機能障害の評価法です。運動機能や感覚機能に加えて、筋緊張、関節可動域、視空間失認、非麻痺側筋力なども含まれています。全部で22項目の構成で、各項目は4から6段階で評価され、点数が高いほど機能が良好であることを示します。簡便に、多面的に機能障害を評価できることが特徴です。

SIASには非麻痺側機能の評価を含みます。

<表5 SIAS(Stroke Impairment Assessment Set)>

実務での活かし方

発症からの時期によって、患者の状態やリハビリテーションによる介入効果などが異なるため、その時期に合った評価法を選択することが必要です。

一般的に急性期ほど機能障害に関する評価が中心で、亜急性期から回復期には機能障害に加えて活動の評価が必要となります。

さらに慢性期・生活期にかけては、参加やQOLの評価の重要性が増します。

米国理学療法協会はStrokEDGEという脳卒中に適用される評価法のデータベースを作成しています。その中で、患者の生活する場所(リハビリテーションを提供する場所)や病期によってその推奨レベルが検討されています。

この推奨レベルは「正確に適切に評価できるか」という点と、「評価した結果がその状況の患者にとって有用か」という点で検討されています。また、このデータベースには学生として使用すべき評価法と、経験のみすべき評価法も規定されています。

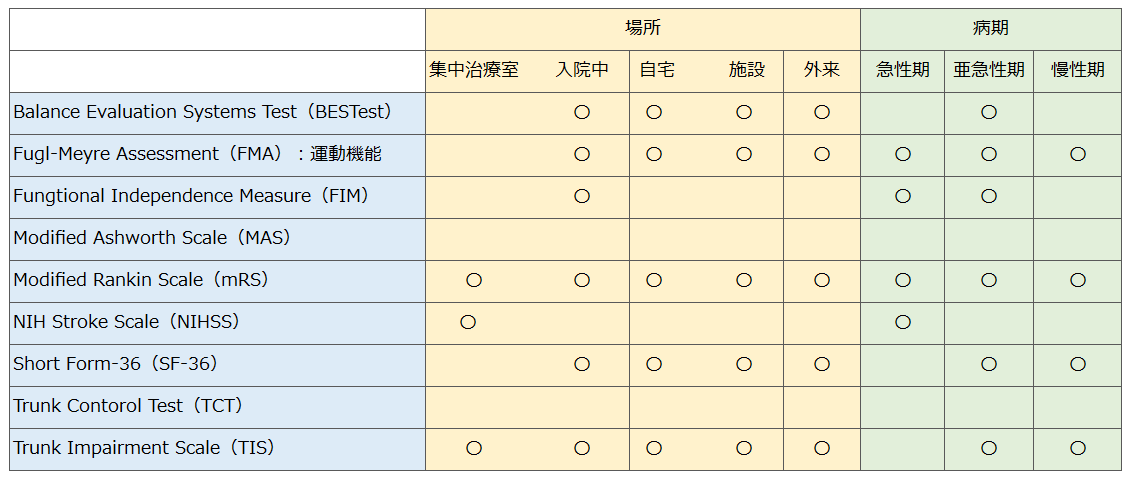

表6は、日本でも使用されることの多い評価法について、場所や病期によって、推奨される方法を示しています。日本においても、臨床で使用する際の参考になります。

<表6 StrokeEDGEにおける日本でも使用されることの多い評価法の推奨表>

▶▶【毎月更新】理学療法士(PT)の転職市場・求人動向を見てみる

▶▶【毎月更新】作業療法士(OT)の転職市場・求人動向を見てみる

臼田 滋

群馬大学医学部保健学科理学療法学専攻 教授

群馬県理学療法士協会理事

理学療法士免許を取得後、大学病院で勤務し、理学療法養成校の教員となる。

小児から高齢者までの神経系理学療法が専門。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法