PACE訓練とは?失語症の臨床では実用的コミュニケーション訓練が重要

公開日:2021.11.26

文:近藤 晴彦

東京都言語聴覚士会 理事 広報局局長

PACE訓練の4つの原則とSTに求められる役割

今回取り上げる過去問は「PACE訓練」です。失語症の臨床において、実用的コミュニケーション訓練の重要性はよく知られていますが、実際の臨床での実施頻度は高いとは言い難い状況であると感じます。

実用的コミュニケーション訓練の方法としては、古くからPACE訓練(Promoting of Aphasics’Communicative Effectiveness)が有名です。そこで、今回は、PACE訓練に代表される実用的コミュニケーション訓練について紹介していきます。

《問題》PACEについて誤っているのはどれか。

【言語聴覚士】第16回 第159問

PACEについて誤っているのはどれか。

- 1. 誤り反応の矯正

- 2. 対等な役割分担

- 3. 新しい情報の交換

- 4. 伝達手段の自由な選択

- 5. 伝達内容へのフィードバック

解答と解説

正解:1

■解説

PACE訓練には4つの原則があり、STは患者の誤りを矯正するようなことはありません。したがって解答は<1>になります。

ちなみに、PACE訓練とは反対に、患者にジェスチャーや書字などの代償手段での表出を禁じ、表現は口頭のみに限定する訓練方法も存在します。これは、失語症CI療法(constraint-induced aphasia therapy:CIAT)または、CILT(CI言語療法)と呼ばれています。

①STと患者とは相互に新しい情報を交換しあう

②患者は自由にメッセージ伝達の手段を選ぶことが出来る

③STと患者はメッセージの送信者・受信者として対等の立場で参加する

④STによるフィードバックは患者がメッセージ伝達に成功したかどうかに対して与えられる

実務での活かし方

失語症臨床における実用的コミュニケーション訓練について解説していきます。実用的コミュニケーション訓練は、次の3つに分類されます。

①語用論の対話構造を導入したコミュニケーション法の訓練

②代替・補助的コミュニケーション方略の適用

③実際のコミュニケーション体験とその習熟

①語用論の対話構造を導入したコミュニケーション法の訓練

具体的には、PACE訓練があります。可能な限り他からの援助なしにコミュニケーションを行えるように失語症者自身の能力を最大限に伸ばすことが目標です。

PACE訓練におけるSTの役割は、訓練者ではなく対等な参加者として、会話者の役割を患者にモデルとして提示することにあります。

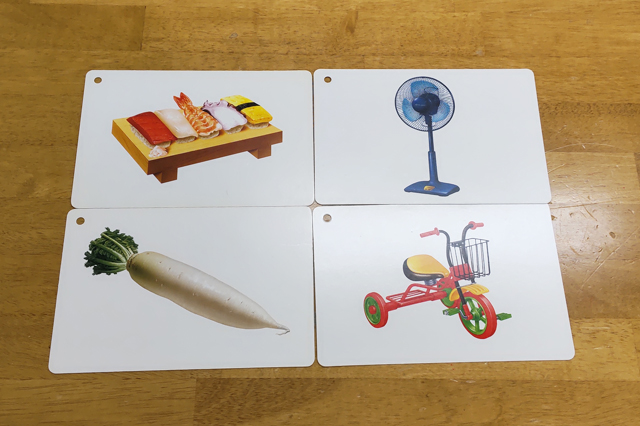

また、PACE訓練の訓練材料には絵カードを用いますが、個々の患者の特徴や訓練目標に合わせて訓練教材の調節を行います。具体的には、名詞絵だけでなく動作絵や情景画、一連のストーリーなどを使用することがあります。

<画像>PACE訓練に使われる絵カード

②代替補助的コミュニケーション方略の適用

具体例は、ジェスチャーや紙・鉛筆・視線などのノーテク、コミュニケーションノートなどのローテク、発話電子機器などのハイテクを活用した方法が挙げられます。コミュニケーションノートについては、こちらの記事にも記載がありますので、興味がある方はご覧下さい。

<関連記事>

重度失語症の評価および介入について

③実際のコミュニケーション体験とその習熟

具体的には、グループ訓練や失語症友の会などの活動があります。日常生活で高頻度に行われているコミュニケーション活動をロールプレイや実際の場面でも体験させるコミュニケーション訓練になります。

平成30年に失語症者向け意思疎通支援者事業が各都道府県で開始となり、失語症のある方に対する支援者の養成事業が進められています。興味がある方は、各都道府県の言語聴覚士会に問い合わせてみると良いでしょう。

まとめ

失語症の臨床では実用的コミュニケーション訓練が重要になります。

実用的コミュニケーション訓練については、古くからPACE訓練が知られていますが、近年では、失語症者向け意思疎通者支援事業が開始になるなど社会的にも大きな変化を認めています。今一度、実用的コミュニケーション訓練について検討してみましょう。

▶▶【積極採用中】言語聴覚士(ST)の最新求人をチェックする

[出典・参照]

藤田郁代ら.標準言語聴覚障害学 失語症学.医学書院,2009

濱中淑彦ら.失語症臨床ハンドブック.金剛出版,1999

竹内愛子ら.失語症者の実用コミュニケーション 臨床ガイド.協同医書出版,2005

近藤 晴彦(こんどう はるひこ)

東京都言語聴覚士会 理事 広報局局長

国際医療福祉大学大学院 修士課程修了。

回復期リハビリテーション病院に勤務する言語聴覚士。

東京都言語聴覚士会

東京都言語聴覚士会

http://st-toshikai.org/

東京都におけるすべての言語聴覚士が本会に入会され、自己研鑽に励み、地域社会に貢献することを目指し、活動中。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法