作業療法に役立つ「手指動作の発達プロセス」をおさらい

公開日:2023.11.30

文:中山 奈保子

作業療法士(教育学修士)

おすすめ特集

粗大運動と微細運動の関係性

子どもの運動発達は、大きくわけると「粗大運動」と「微細運動」にわけて説明することができます。粗大運動と微細運動は切っても切り離せない関係です。

粗大運動の発達を促すさまざまな体験のうえに微細運動が成り立ち、微細運動を促す体験が子どもの運動技能をより高め、やがて社会生活技能の土台としての役割を担っていきます。

指先の微細運動を指先の発達だけでとらえるのではなく、子どもと大人との交わりや粗大運動とのつながりのなかでとらえていく視点が重要です。

作業療法士の国家試験では、微細運動(手指動作の発達)について、以下のような問題が出題されています。

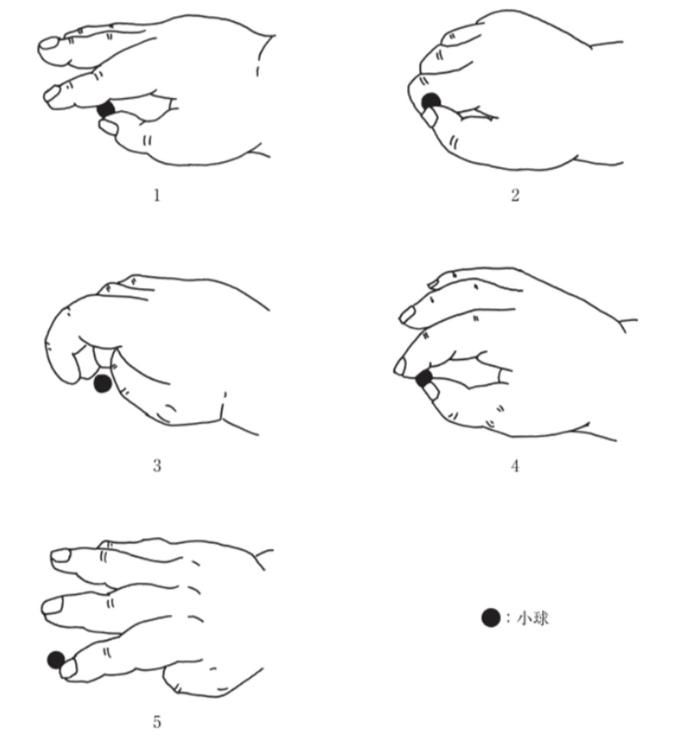

《問題》手指動作の発達で最も難易度が高いのはどれか。

【作業療法士】第58回 午後6

<選択肢>

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

解答と解説

正解:4

選択肢1~5の動作のうち、もっとも難易度が高いのは、「4」の1歳前後に獲得される指尖つまみです。

手指の巧緻性は、生後すぐにあらわれる把握反射(0〜2ヶ月頃)にはじまります。

5本指での大きなつかみ動作(5ヶ月頃)、尺側性把握(小指と手掌ではさみ込むような動き:3〜5ヶ月頃)から、橈側把握(母指以外の4指でかき寄せるような動き:6〜7ヶ月頃)を経て、母指を示指側に寄せられるようになると(8ヶ月頃)、指の分離と母指との対立運動がはじまります。

指腹・指尖つまみ、指の分離がはじまる以前の段階では、選択肢3のように母指以外の4本指で手掌の間に入れ込むようにしてつかんだり、母指を示指方向へ寄せたりできるようになると選択肢2のような動きがあらわれるようになります。乳幼児の運動発達が中枢から末梢へと規則的な順序性をもって進んでいくという法則があるとおり、手指の巧緻性においても手のひら〜指腹〜指尖へと少しずつ進んでいきますが、尺側から橈側といった順序性があるのも注目したい流れです。

指の分離がはじまった後は、ピンセットつまみ(9ヶ月)、側腹つまみ(10ヶ月頃)、指腹つまみ(11ヶ月頃)、指尖つまみ(12ヶ月頃)へと徐々に難易度の高いつまみ方へと発達が進んでいきます。4のイラストは、母指と示指以外の指がやや広がっているように見えますので、指の分離が徐々に進む最中にある10ヶ月〜11ヶ月頃であるかもしれません。

1歳以降は、手掌回外握り(1〜1歳6ヶ月頃)、手掌回内握り(2歳頃)、手指回内握り(3歳頃)、静的三指握り(4歳頃)、動的三指握り(5歳頃)の流れで発達段階を辿って行き、体幹・頸部〜肩甲帯〜肩〜肘〜前腕〜手関節の働きや感覚・認知機能と密接にかかわりあいながらスプーンや箸、鉛筆、はさみなどの道具を使用するために必要なスキルへと発展します。

実務での活かし方~子どもの運動発達プロセスの扱い方~

子どもの運動発達プロセスにおける手指の巧緻性についておさらいしてきましたが、発達には個人差があるのも大事な法則のひとつです。子ども一人ひとり発達のスピードに差異があるのはもちろんのこと、定型発達といわれる順番のとおりに連続して進んでいくかどうかも、それぞれ個性があります。一方で、乳幼児の運動発達は感覚機能や認知機能、情緒の発達と相互に関連しあいながら進んでいくものです。そのことを加味すれば、運動発達に関わる各方面に何かしらの問題はないかどうか丁寧に見守る必要があるでしょう。

乳幼児の運動発達は、「いずれADLや社会生活技能へと発展していく」という視点が欠かせません。作業療法においても、乳幼児期だからこそ体験できる自由で伸び伸びとした遊びや、大人とのふれあいを準備することが大切です。

また、子どもの定型的な運動発達プロセスは、成人の作業療法を考えるうえでも役立つものです。さまざまな疾患のあとに残る運動障害の改善を目的としたアプローチを選択したり、段階づけを考えたりするうえで大きなヒントを与えてくれます。この機会におさらいして、幅広く臨床に活かしていきましょう。

中山 奈保子

作業療法士(教育学修士)。1998年作業療法士免許取得後、宮城・福島県内の医療施設(主に身体障害・老年期障害)に勤務。 現職は児童発達支援・保育所等訪問支援事業所作業療法士、作業療法士養成校非常勤講師ほか。 2011年東日本大震災で被災したことを期に、災害を乗り越える親子の暮らしを記録・発信する団体「三陸こざかなネット」を発足し、被災後の日常や幼くして被災した子どもによる「災害の伝承」をテーマに執筆・講演活動を行っている。

他の記事も読む

- 生活期における言語聴覚療法

- 子どもの発達障害支援と作業療法のポイント

- 下部尿路症状における尿失禁と行動療法

- 高齢者のCOPDに対する適切な患者指導

- 言語聴覚療法における廃用症候群への対応について

- 赤ちゃんの座位発達段階について

- 糖尿病患者に対する適切な運動療法

- 心臓疾患の患者さんに対するリハビリテーション

- 失語症の訓練計画 立案のポイントは?

- 二分脊椎と脊髄係留症候群について

- 進行性難病のADL支援 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

- 言語聴覚療法におけるパーキンソン病への対応

- 言語聴覚療法における地誌的見当識障害の評価・介入

- 腰部脊柱管狭窄症の運動療法

- 高齢者の大腿骨近位部骨折とリハビリテーション

- 大人の発達障害と作業療法

- 言語聴覚療法における記憶障害の評価・介入

- 重症筋無力症の治療とリハビリテーション

- 高次脳機能障害の作業療法

- アルツハイマー型認知症に合併する言語症状