理学療法的な視点から代表選手の選考に携わる経験も

公開日:2017.04.24 更新日:2021.08.23

チームトレーナーとして代表選手選考の評価項目を作成

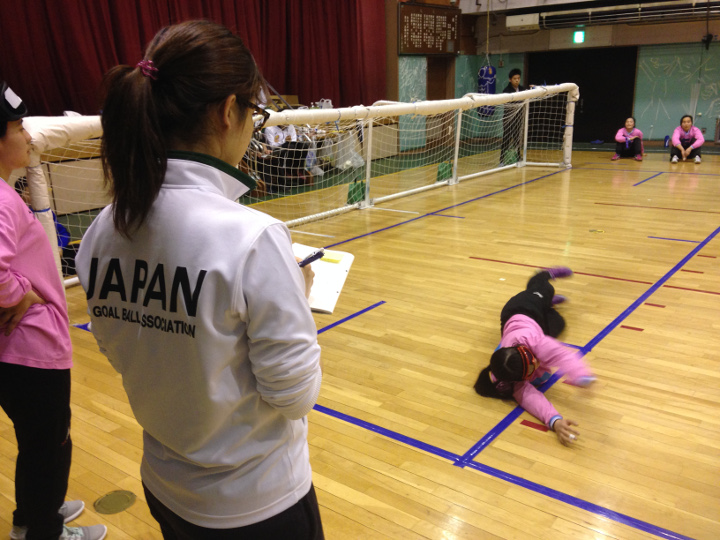

リオパラリンピックに向けた強化合宿では、トレーニング指導やタイム計測などを担当。

私はチームトレーナーとして、代表選手の選考にも関わっています。ゴールボール協会では代表選考時の細かい評価項目が決まっており、私は理学療法士としてフィジカルについての項目を評価しました。私の評価と他項目の評価を合わせ、ヘッドコーチが最終的な代表を決定します。

選手選考にあたり、俊敏性や巧緻性、持久力、筋力などの評価項目を作りました。例えば「体幹トレーニングで正しい姿勢で何秒間まで静止できるか」などの客観的な評価項目です。これらの評価項目は競技特性を充分に理解できていないと作れません。リオ大会への出場が決まった直後から、ヘッドコーチや日本パラリンピック委員会専属のトレーナーに相談して評価項目を作り始めました。それぞれの選手の能力を定量的に評価するのは、とても難しい仕事でしたね。

当初はゴールボールの知識がほとんどなかったので、初めて練習を見学したときには選手の身体の使い方をよく観察しました。選手たちは競技中に使う関節や筋肉を、ウォーミングアップで重点的に動かします。

「この競技ではどのような運動機能が必要なのか」「どのような動作を多くするのか」などのことが推察できるため、ウォーミングアップの様子は特に注意して観察しました。そのほかの投球フォームやディフェンス時の動作などは、これまでの自分のスポーツ経験と照らし合わせることで理解しやすくなったと思います。

練習メニューの決定から体調管理、生活のサポートまで

リオパラリンピック最終予選では、深夜まで代表チームのスタッフたちと動画を分析。選手の身体の動きを検討しました。

リオ大会へ向けての日本チームの課題は「持久力」でした。海外の選手は身体が大きく、パワーもあります。日本チームはそれにスピード感のあるゴールボールで挑む戦略でした。選手が動く音をフェイントに使い、相手を撹乱します。そのため選手は24分間の試合で動き続けられるだけの持久力を高めなければなりませんでした。

ヘッドコーチがこうした戦略を立てるので、どのような練習メニューなら持久力の強化につながるかを考えることが、トレーナーの仕事です。合宿では選手と一緒に、その日のトレーニングで取り組んだ動作の確認をすることもありますし、コーチが指導した投球フォームについて、股関節をどのように動かすかなど、細かい部分の確認を受けることもありました。

また、合宿では選手の体調管理や生活のサポートにも携わりました。朝起きた選手には私の部屋に来てもらい、体重、体温、脈拍などを測り、疲労の具合を聞き取ります。ホテルの朝食がビュッフェのときは、私たちスタッフがサポートして選手とともに食事を取り分けます。その際には、ある食品や具体的な栄養素、タンパク質や炭水化物など伝えて選手が極力自立した栄養管理ができるようアドバイスもしています。

合宿以外の場面でも、チームトレーナーは選手のトレーニングをサポートしています。代表選手のなかにはパーソナルトレーナーと契約している選手もいて、普段は個人でトレーニングをしています。そのため私はチームトレーナーとして、各選手のトレーニングを支えている理学療法士やトレーナー、時には各練習拠点のコーチと連絡を取り合い、合宿で気づいた課題などを伝えるようにしました。(次回に続く)

安藤啓一(あんどう けいいち)

福祉ジャーナリスト。大学在学中からフリー記者として活動を始める。1996年アトランタパラリンピックをきっかけに障害者スポーツの取材をはじめる。夏冬パラリンピックや国内大会を多数取材。パラリンピック関係者に読み継がれている障害者スポーツマガジン「アクティブジャパン」「パラリンピックマガジン」記者などを経験。日本障がい者スポーツ協会発行誌『No Limit』などの媒体にも寄稿している。取材活動のほかチェアスキー教室講師としてもスポーツに取り組んできた。共著に「みんなで楽しむ!障害者スポーツ」(学習研究社)がある。

他の記事も読む

- 車椅子バスケ~障害者スポーツだからこそ、理学療法士の専門性が生きてくる

- ルール次第で重度障害者アスリートが主役に。車椅子バスケ大会、High8(ハイエイト)

- 障害者のスポーツ経験は生活の自立につながる

- 理学療法士がサポートするとスポーツ選手は強くなれるのか

- 世界トップのブラジル代表チームで活躍する理学療法士

- 日本代表チームのメディカルスタッフとして金メダルを目指す

- ブラインドサッカー、日本代表選手の高度な空間認知能力に驚き

- 理学療法士養成校の学生がブラインドサッカー選手になるまで

- スポーツのリハビリテーションは競技知識が必須です

- テニスのジュニア選手から理学療法士を目指すまで

- 海外パラ選手の障害に配慮しないハードな練習にビックリ

- 視覚障害者に「どれくらい見えますか?」と聞けなかった

- スポーツリハ職員、ゴールボールの代表チームトレーナーになる

- 競技経験があるからこそ選手のことを理解できる スポーツがリハビリテーションの可能性を広げます

- 高度化する障害者スポーツは危険なのか? 理学療法士は障害特性を理解した指導ができる

- めざせ東京パラリンピック出場 夢への第一歩、東京都の選手発掘プログラム

- 9月8日開幕! セラピスト的パラリンピックは障害者スポーツ補装具に注目

- 障害者水泳、成田真由美選手復活! 日本記録更新でパラリンピックへ

- 男女混成のバトル系種目、車椅子ラグビーは重度障害者スポーツ!?

- 車椅子バスケはリオパラリンピックで世界に挑む