柔道整復師の離職率は?離職理由と転職時のポイントを解説

柔道整復師を目指している方のなかには、「柔道整復師は離職率が高い」という話を耳にしている方がいらっしゃるかもしれません。定着率が低い職場の場合、「人間関係にストレスがある」「業務内容がハード」「キャリアアップが見込めない」などの原因を抱えているケースが多いため、「離職率が高い」という言葉を聞くと、不安になってしまいますよね。

でも、柔道整復師は本当に離職率が高いのでしょうか?

当記事では、柔道整復師の離職率や「離職率が高い」と言われる理由について紹介します。柔道整復師として長く活躍するためのポイントも解説していきますので、柔道整復師を目指している方や柔道整復師の仕事に興味のある方は、ぜひ参考にしてください。

転職のプロと考えていきましょう!(完全無料)

目次

柔道整復師の離職率は?

柔道整復師だけの離職率を調査したデータは公開されていないため、参考として厚生労働省の「令和3年度雇用動向調査結果の概況」から、業界別の離職率を紹介します。

同調査によると、柔道整復師を含む「医療・福祉業界」の離職率は13.5%となっています。

離職率が入職率を上回る業界も見られるなか、医療・福祉業界は入職率14.4%に対して、離職率が13.5%に抑えられている状況です。全体の離職率が13.9%であることを踏まえても、医療・福祉業界の離職率はそれほど高くないと言えるでしょう。

(出典:厚生労働省「令和3年度雇用動向調査 結果の概況」/https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/22-2/dl/gaikyou.pdf)

柔道整復師の求人を探す

柔道整復師が離職する要因は?

医療・福祉業界で働く方の離職率がそこまで高くないにもかかわらず、柔道整復師の離職率が高いと言われるのはなぜでしょうか?

その原因を考察するために、ここでは柔道整復師が離職を考える際の5つの理由を紹介していきます。

拘束時間が長い

柔道整復師が離職を考える理由に、勤務の拘束時間の長さが挙げられます。柔道整復師として接骨院・整骨院で働く場合、1日の実働時間は8時間程度が基本ですが、休憩を長くとるケースが多いため、一般的な会社勤めと比べて拘束時間は長い傾向にあります。また、営業時間の後に片付けや引き継ぎ、カルテチェックなどを行ったりすることもあります。

接骨院・整骨院のなかには、シフト制の勤務体制をとっているところも多く、その場合は必ずしも土日祝日が休みとは限りません。こうした拘束時間の長さを理由に、柔道整復師の職を離れる方も少なくないのが実情です。

体力的につらい

体力的に限界を感じ、柔道整復師として離職を考える方もいます。柔道整復師は立ち仕事が基本で、忙しい日は何時間も立ちっぱなしになります。また、施術内容によっては手や腕に力を込める必要があったり、同じ体勢をとり続けたりするため、体への負担も決して小さくありません。

なかには、そうした負担が原因で自分自身の体に痛み(腰痛や腱鞘炎)や違和感を抱えてしまい、仕事や日常生活に支障が出るケースもあります。柔道整復師として働くうえで、日々のセルフケアは欠かせませんが、体力的に限界を迎えた場合は離職の道を選ぶのも1つの方法でしょう。

給料が見合っていないと感じる

柔道整復師として働くなかで、「自身の労働に対して給料が見合っていない」と感じて離職を選ぶ方もいます。実際に、平均給与のデータを見てみましょう。

柔道整復師だけの平均給与データは公開されていませんので、参考として厚生労働省の「令和3年賃金構造基本統計調査」から、柔道整復師を含めた「その他の保健医療従事者」の平均給与を紹介します。

| 平均給与 | 約423万円 |

|---|---|

| 男性の平均給与 | 約436万円 |

| 女性の平均給与 | 約395万円 |

(出典:厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況」/https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2021/index.html)

男女ともに平均年収は低くないものの、拘束時間や勤務中に使う体力を他の職種と比較すると、「見合っていない」と感じることもあるでしょう。また、休憩時間や業務時間外に勉強会を行ったり、残業代が支給されない施設があったりすることも、待遇に不満を感じる原因となっているようです。

人間関係に問題がある

職場での人間関係に悩んで、離職を考える柔道整復師もいます。柔道整復師が働く接骨院や整骨院はスタッフ数が少ないため、一緒に働く先輩・同僚と考え方が合わないだけでも、働きづらいと感じてしまう可能性があります。また、柔道整復師は自分の施術の腕を試されるため、つい個人プレーに走って、人間関係を悪くしてしまう方もいるようです。

人間関係に問題が生じるかどうかは、実際に働いてみないとわかりませんが、人間関係で悩み、仕事や日常生活に支障をきたすようになると、柔道整復師の仕事自体にネガティブなイメージを持ってしまう可能性があります。そうした場合は離職したうえで、自分が輝ける職場を探すのも選択肢の1つでしょう。

独立・開業する

柔道整復師は独立開業が認められている資格です。そのため、接骨院や整骨院、病院などで経験を積んだ後に独立開業する方が多い傾向にあり、この点が「離職率が高い」というイメージにつながっている大きな要因でもあります。

柔道整復師として整骨院や接骨院を開業するには、3年以上の実務経験と一定の研修が必要となるため、専門学校などを卒業後、すぐに自分のクリニックを開業することはできません。したがって、独立開業を目指す柔道整復師は、まず治療院や医療機関で技術を磨いた後、離職することになります。

ただし、独立開業して成功するためには、柔道整復師としてのスキルだけでなく、経営力や集客力も身につける必要があります。柔道整復師として独立・開業を目標にしている方は、離職してから後悔しないように、深掘りしてキャリアプランを描き、さまざまな知識・スキルを身につけておきましょう。

柔整師の実態とは

柔道整復師が転職するときのポイント

柔道整復師が離職を考える理由は、人間関係や拘束時間、収入などさまざまです。前述したように、柔道整復師の離職率は決して高くありませんが、柔道整復師の仕事内容にネガティブなイメージを持つ方が増えれば、「柔道整復師はやめとけ」といった声を聞く機会が増えてしまうかもしれません。

とはいえ、人間関係や拘束時間、収入といった問題は、転職によって解決する場合があります。

そこで、ここからは柔道整復師が転職を目指す際のポイントについて解説しましょう。柔道整復師として転職を考えている方は、次の2点をきちんと押さえてください。

自分のやりたいことを明確にする

柔道整復師として転職を検討するときは、まず「自分のやりたいこと」や「かなえたい希望」を明確にしましょう。

そのためには、「なぜ離職しようと思ったのか」「人間関係や給与など、どのような点に問題を感じていたのか」を深掘りすることが大事です。転職理由を明らかにしたうえで、今後のキャリアプランや次の職場でかなえたいことなどを書き出してみましょう。

つらい状況に追い込まれると、「転職できるならどこでもいい」と思うこともありますが、やみくもに行動するのはミスマッチのもとです。自分のキャリアプランや希望をはっきりさせることでミスマッチを防ぎ、自分らしく働ける環境を見つけてください。

転職先の福利厚生や待遇を確認する

転職活動においては、応募先の福利厚生や労働条件をしっかり確認することも、重要なポイントです。

給料の目安や年間休日、営業時間といった基本的な項目は募集要項に記載されていますが、実際の給与体系や残業時間などは、選考が進むなかで確認するしかありません。「待遇面にこだわりすぎるとマイナスなイメージを持たれそう」と不安になる方もいそうですが、誤解やミスマッチを避けるためにも、福利厚生や労働条件についてはきちんと確認しましょう。

年収を高めるポイントも

まとめ

「柔道整復師は離職率が高い」という言葉を聞くこともありますが、医療・福祉業界の離職率は全体の平均と同程度であり、決して高いわけではありません。とはいえ、勤務の拘束時間の長さや体力面に大変さを感じ、離職を考えてしまう方が一定いることも事実です。柔道整復師として自分らしく活躍するためには、やりたいことやかなえたいことを明確にしたうえで、転職や独立を検討してみるのも良いでしょう。

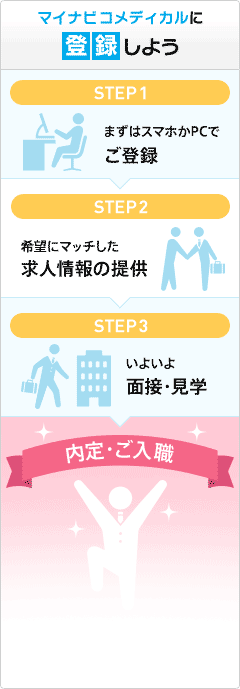

「自分に合った職場を見つけたい」と考えている柔道整復師の方は、ぜひマイナビコメディカルにご相談ください。業界に精通した専属のキャリアアドバイザーが、求人のご紹介から面接対策、入職後のアフターフォローまで、みなさまの転職活動をしっかりお手伝いいたします。

キャリアアドバイザーに転職相談する(完全無料)

職場探しをお手伝いします♪マイナビに相談する

※当記事は2023年1月時点の情報をもとに作成しています

監修者プロフィール

マイナビコメディカル編集部

リハ職・医療技術職・栄養士のみなさまの転職に役立つ情報を発信中!

履歴書や職務経歴書の書き方から、マイナビコメディカルサイト内での求人の探し方のコツや、転職時期ごとのアドバイス記事などを掲載。

転職前の情報収集から入職後のアフターフォローまで、転職活動の流れに添ってきめ細やかなフォローができる転職支援サービスを目指しています。