柔道整復師は海外でも働ける?さまざまな働き方を解説

日本の伝統的な技術である柔道整復術は、2002年にWHO伝統医学総会で「Judo therapy」として認知されるなど、海外でもその注目度が高まっています。みなさんのなかには、そうした状況を踏まえて「将来的には、柔道整復師の資格を生かして海外で働きたい」と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、「柔道整復師の資格は海外でも使用できるのか?」や、「柔道整復師は海外でどのような働き方ができるのか?」などについて考察していきます。柔道整復師として国内外で活躍したい方、あるいはこれから柔道整復師を目指したい方は、ぜひお読みください。

転職のプロと考えていきましょう!(完全無料)

目次

海外でも柔道整復師の資格を使って働ける?

基本的に、日本国内で取得した国家資格を海外で使用することはできません。柔道整復師は日本が定める国家資格であり、国内で柔道整復師として働くための資格だからです。

もちろん、柔道整復術の知識や技術は海外でも生かせますが、「どういった方法で活用すればいいのか?」については国によって異なります。例えばアメリカの場合、柔道整復師にあたる資格は存在せず、施術を行うには別途医療系の資格を取得する必要があります。そのため、現地で鍼灸師などの資格を取得し直したうえで、柔道整復師の知識・技術が生かせる職場を探す必要があるでしょう。

一方、カンボジアやオランダでは、アメリカのように新たな資格を取得しなくても、柔道整復師の知識・技術を生かして施術したり、開業したりすることができます。柔道整復師として海外で働きたい方は、国ごとの特性をリサーチしたうえで、自分の志向に合った国を選ぶようにしてください。

柔道整復師はWHOにも認められている

日本柔道整復師会と厚生労働省の長年の働きかけによって、2001年に柔道整復術がWHOの報告書で紹介されると、翌2002年には「Judo therapy」として、本格的にWHO伝統医学総会が認知。柔道整復術は海外でも注目を集めることとなり、「新しい施術方法」として医療、スポーツなどの分野から期待が寄せられています。

(出典:公益社団法人日本柔道整復師会「柔道整復師」/https://www.shadan-nissei.or.jp/english/)

(出典:公益社団法人 全国柔道整復学校協会「柔道整復師とは」/https://www.judo-seifuku.or.jp/judo/)

ただし、海外における柔道整復師の認知度は、現状それほど高くありません。そうしたなか、日本柔道整復師会は医療インフラが十分に整備されていない国や、慢性的に医師が不足している国に対して柔道整復師の派遣を行い、柔道整復術のさらなる普及に尽力しています。

(出典:公益社団法人日本柔道整復師会「国際活動」/https://www.shadan-nissei.or.jp/services/international/)

こうした普及活動が盛んになり、認知度が高まっていけば、海外における柔道整復師へのニーズも次第に増えていくでしょう。

資格取得方法・必要な費用相場を解説!

柔道整復師が海外で働くためには?

柔道整復師として海外で働くには、いくつかの選択肢があります。ここでは、柔道整復師として海外で働きたい方に向けて、4つの働き方を紹介します。

柔道整復師として実現したい働き方を思い描きながら、自分に合った方法や職場を見つけてみてください。

海外の整骨院で働く

現地の整骨院や治療院に勤務することで、海外でも柔道整復師の知識・技術を生かすことができます。その場合、基本的には現地の人たちに対して施術を行いますが、なかには現地に住む日本人を対象とした整骨院も存在します。

また、海外展開している日本の整骨院や治療院もあるので、環境の変化に慣れないうちは、そうした職場を選ぶのがおすすめです。

「いずれは海外で独立開業してみたい」という方も、ニーズや労働環境、就業事情などをリサーチするために、現地の店舗勤務を一度経験しておくとよいでしょう。

整骨院・接骨院勤務の柔道整復師求人を探す

海外への普及活動に参加する

海外での普及活動に参加するのも、柔道整復師として働く手段です。

例えば、2006年から10年以上にわたって、モンゴルにおける柔道整復術普及プロジェクトが行われていました。当時、医療インフラが十分に整備されていないモンゴルの現状にあわせて、新しい医療資源として選ばれたのが柔道整復だったのです。

プロジェクトでは、JICA(独立行政法人国際協力機構)と日本柔道整復師会の協力のもと、多くの柔道整復師がモンゴルに渡り、医師を目指す学生などを対象に柔道整復術を指導。そのことが、世界中に柔道整復術を広めるきっかけにもなりました。

モンゴルでの柔道整復術普及プロジェクトはすでに終了していますが、今後は違う国で柔道整復の普及活動が行われる可能性もあるでしょう。

(出典:公益社団法人日本柔道整復師会「国際活動」/https://www.shadan-nissei.or.jp/services/international/)

スポーツトレーナーとして働く

スポーツトレーナーとしてアスリートやスポーツチームの海外遠征に参加し、柔道整復師の知識・技術を生かす方法も考えられます。

スポーツトレーナーは、アスリートに向けてトレーニングの指導や、コンディショニングのサポートを行う職業です。運動中に起きた故障の手当や、故障明けのリハビリテーション補助なども行うため、柔道整復師としての知識・技術を生かせる場面は多いでしょう。

スポーツトレーナーとして海外で働きたい方は、過去に海外派遣を行った実績のある整骨院や接骨院をリサーチして、就職するのも1つの方法です。

また、スポーツに特化した知識・技術を身につけ、スポーツ関連施設やスポーツチームで働くことで、プロアスリートとの個人契約を結べる可能性もあります。いずれにしても、海外での活動実績がある職場との接点を増やすことが大切でしょう。

転職のプロがアドバイスします♪(完全無料)

他の資格と併用して働く

海外で鍼灸師やカイロプラクティックの資格を取得したうえで、柔道整復の知識・技術を生かすのもよい方法です。

カイロプラクティックは柔道整復師の知識・技術が生かしやすい仕事であり、アメリカやヨーロッパ、オーストラリアなどでは、医療行為として認められています。ただし、施術を行うにはそれぞれの国が定める学習コースを履修し、試験に合格する必要があります。

アメリカの場合は、カイロプラクティック教育評議会が指定した教育機関で3年以上学んだうえで、州が定めた試験に合格しなければなりません。

(出典:厚生労働省『「統合医療」に係る 情報発信等推進事業』「カイロプラクティック」/https://www.ejim.ncgg.go.jp/public/overseas/c02/04.html)

オーストラリアでは、大洋州カイロプラクティック教育審議会が認定した5年間のコースを受講し、カイロプラクティック委員会(CBA)に資格を登録する必要があります。また、資格更新のための研修を毎年受講しなければなりません。

(出典:Chiropractic Board of Australia「Registration standards」/https://www.chiropracticboard.gov.au/Registration-standards.aspx)

一方の鍼灸師も、海外ではとてもメジャーな資格です。ただし、日本で取得した資格をそのまま使えることは少なく、鍼灸師として働く場合は、現地であらためて鍼灸師の資格を取得することになります。

例えば、アメリカの47州およびコロンビア特別区では、鍼東洋医学認定委員会(NCCAOM)が定めた資格取得が必要です。また、アラバマ、オクラホマ、サウスダコタ、カリフォルニアの各州はNCCAOMの資格を認めておらず、カリフォルニア州では州が独自に定めた資格が必要になります。

(出典:一般社団法人鍼灸医療普及機構「日米の鍼の比較」/https://harikyuiryo.or.jp/comparison-japan-us-ja/)

(出典:National Certification Commission for Acupuncture and Oriental Medicine「STATE RELATIONS」/https://www.nccaom.org/advocacy-regulatory/state-relations/)

カイロプラクティックや鍼灸師以外では、医療行為にあたらない民間資格を取得する方法も考えられます。例えば、アロマテラピーやエステなどの資格を取得したうえで、リラクゼーションを目的にマッサージを行うといった具合です。

柔道整復師の求人を探す

まとめ

柔道整復師は日本特有の国家資格であり、海外で資格を使用することはできません。ただし、海外でも柔道整復術の知識・技術を生かして働くことは可能です。その場合は、海外の整骨院で働く、柔道整復術の海外普及活動に参加する、スポーツトレーナーとして海外派遣を目指すといった方法が考えられます。

海外でもメジャーなカイロプラクティックや鍼灸師の資格を取得したうえで、柔道整復師の知識・技術を生かすのもよいでしょう。

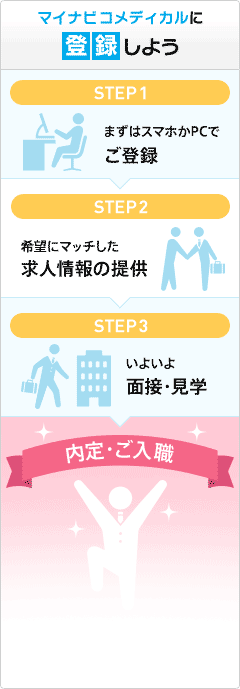

柔道整復師として国内外で活躍したい方は、ぜひマイナビコメディカルをご活用ください。柔道整復業界に精通したアドバイザーが、みなさまの希望にしっかりと寄り添いながら、転職活動をサポートいたします。

キャリアアドバイザーに転職相談する(完全無料)

職場探しをお手伝いします♪マイナビに相談する

※当記事は2022年3月時点の情報をもとに作成しています

監修者プロフィール

マイナビコメディカル編集部

リハ職・医療技術職・栄養士のみなさまの転職に役立つ情報を発信中!

履歴書や職務経歴書の書き方から、マイナビコメディカルサイト内での求人の探し方のコツや、転職時期ごとのアドバイス記事などを掲載。

転職前の情報収集から入職後のアフターフォローまで、転職活動の流れに添ってきめ細やかなフォローができる転職支援サービスを目指しています。